Réparer la science-fiction avec "Le Futur au pluriel" de Ketty Steward

Incisif, provocateur et salutaire, un essai qui dresse un cinglant constat d’échec et de repli sur soi d’une certaine science-fiction française, et qui propose de robustes pistes pour en sortir – en s’ouvrant à une authentique pluralité. Une lecture indispensable pour les amatrices et amateurs de littérature et de politique, entre autres.

Réparer

Psychologue clinicienne travaillant auprès de personnes âgées souffrant, notamment, de troubles dépressifs, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer des similitudes entre le discours de mes patients au sujet du monde et celui qui porte sur la science-fiction, comme genre, par certains de ceux qui la commentent et la font : un récit, paradoxalement empreint de nostalgie ou de fatalisme, là où l’on pourrait s’attendre à un dynamisme tourné vers le futur.

La science-fiction n’est pas morte, pas plus que d’habitude, en tout cas, si l’on en croit l’article sur les « nombreuses morts de la science-fiction » dans la revue Res Futurae.

Pourtant, le récit qu’elle donne d’elle-même manque, comme pour les personnes dépressives, de « perspective future ».

Le « récit de vie » de la science-fiction est très souvent nostalgique, comme en témoigne l’engouement pour des œuvres du passé (voir le documentaire Hexamondes), la défense féroce des « pères » de la science-fiction, lorsque des éléments peu glorieux de leur vie sont pointés du doigt (on trouve des excuses à Asimov « l’homme aux cent mains ») ou l’accueil peu chaleureux réservé aux acteurices débutant.es qui n’ont pas ouvertement prêté allégeance aux mêmes pères…

J’ai voulu lister les éléments qui me semblent poser problème, et des pistes pour tenter de redonner sens et vitalité au récit fané de l’histoire de la science-fiction qui se trouve être surtout masculin, blanc, hétérosexuel, occidental, normatif, réactionnaire, suicidaire…

Surtout, j’ai voulu retrouver, dans les ressources disponibles et celles à venir, d’autres approches que le discours habituel ainsi qu’un peu d’espoir pour l’avenir de la science-fiction.

Bien qu’elle s’appuie lorsque nécessaire, dans son introduction, sur des travaux comme ceux d’Émilie Notéris (« La fiction réparatrice », 2017) ou d’Alexandre Gefen (« Réparer le monde », 2017), ce n’est pas de fictions pour réparer mais bien de fictions à réparer – et plus spécifiquement de fabrique française de science-fiction à aérer et revigorer – que se propose de nous entretenir Ketty Steward dans ce tonique essai, publié en mai 2023 aux jeunes éditions de l’Inframonde.

Autrice reconnue de science-fiction (« Connexions interrompues » en 2011 ou « Saletés d’hormones et autres complications » en 2023, par exemple), de ses frontières subtiles (« Confessions d’une séancière » en 2018 ou « L’Évangile selon Myriam » en 2021, par exemple), mais aussi de poésie autobiographique (« Deux saisons en enfer », 2020) et d’autobiographie poétique (« Noir sur blanc », 2012), personnalité particulièrement appréciée sur ce blog, puise ici dans ses lectures de fiction et de non-fiction, bien entendu, mais aussi sur de nombreuses discussions et expériences de toute première main, en tant que femme et noire ayant eu à évoluer au sein d’un milieu littéraire se piquant d’ouverture mais ne la pratiquant pas toujours, loin de là.

Elle dresse ainsi d’abord un double triste constat, celui de la sclérose imaginative d’un genre qui devrait au contraire porter toujours toute son imagination dehors et celui du repli sur un entre-soi bien confortable.

Elle propose ensuite, fort heureusement – en appelant de ses vœux une construction collective avec les collègues, les lectrices et les lecteurs – une robuste esquisse de pistes de solutions, du côté de ce qui existe ou a existé ailleurs (en termes de pluralité imaginative, bien entendu) comme de ce qui germe ou grouille vivement, salutairement, ici même, sous nos yeux ou presque, pour peu qu’ils soient ouverts et un peu encourageants.

Quand la SF se raconte

Le milieu de la science-fiction francophone (SFF) propose peu de versions différentes de sa propre histoire.

Ce récit principal s’écrit à travers les œuvres marquantes du genre, un ensemble défini par un groupe réduit de personnes et considéré comme stable. Il s’agit d’un récit dépressif et déprimant, teinté de nostalgie pour des débuts prometteurs, une croissance vertigineuse et une chute qu’il faudrait contrer en remettant en avant les idoles des temps anciens et en les boulonnant plus solidement encore sur leurs socles de béton.

Frank Herbert est-il réellement indépassable ? Si l’on s’en tient aux plus de 15 000 exemplaires du mook Dune vendus fin 2021, c’est vraisemblablement le cas.

Cet auteur mort a-t-il tellement plus à nous dire sur notre monde que des auteurs contemporains ?

Lovecraft, dans les genres voisins, avec 636 résultats au catalogue de la Bibliothèque Nationale de France dont 323 depuis 2010, est-il l’inspiration la plus pertinente pour la SF francophone du XXIe siècle ?

Asimov, Bradbury, Clarke, Dick, Heinlein, sont-ils les seules références disponibles ?

La façon de sélectionner les auteurs et les moments clés de la vie de la SF nous aide-t-elle à mieux appréhender le monde actuel ?

En partie, sans doute, mais ces textes sont situés dans un temps et un espace qui sont ceux de leur rédaction. S’ils présentent des points communs avec nos vies, si le talent de ces précurseurs les rend quelquefois intemporels, certains de leurs ouvrages ont simplement mal vieilli et ne servent qu’à caresser la nostalgie de notre propre jeunesse.

Cette histoire-là de la science-fiction nous aide-t-elle à envisager le futur ? Des futurs ? Aide-t-elle à faire vivre cette littérature ?

Pas vraiment.

Voilà pourquoi je pense qu’il est temps de cesser d’ériger des statues à des pionniers qui n’en demandaient pas tant, afin d’embrasser le genre dans ce qu’il a produit de plus riche et de devenir, nous aussi, des explorateurices de nos futurs possibles.

La vie continue.

La SF stagne.

Il est temps de tenter de la réparer.

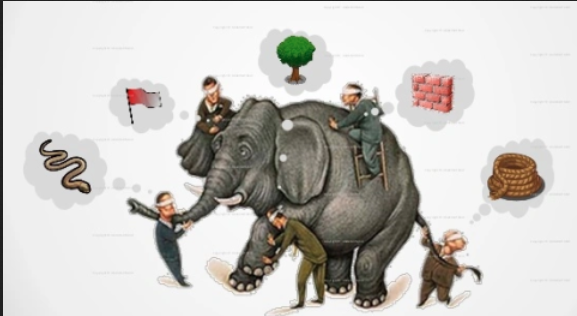

Les spécialistes de stratégie d’entreprise (dont nous savons qu’ils et elles sont nombreuses à fréquenter ce blog) noteront au passage et avec une certaine émotion rétrospective que, en guise de métaphore centrale devant servir de fil rouge à son propos décapant, Ketty Steward a choisi la célèbre fable des aveugles et de l’éléphant, comme l’avait pratiqué Henry Mintzberg dans son ouvrage essentiel au décapage de bien des scléroses corporate en matière de pensée (et d’absence de pensée) du long terme (« Safari en pays stratégie », 2005).

Résumant ainsi le fatal paradoxe forgé par l’habitude qui empêche la science-fiction française d’offrir à toutes et à tous le véritable et précieux rayonnement dont elle serait capable, on y voit divers aveugles (souvent mâles blancs de – largement – plus de cinquante ans, mais pas uniquement, loin s’en faut) prétendre savoir ce qu’est et ce que doit être ce genre littéraire / éléphant – éminemment politique, on le sait -, en prêchant chacun pour sa paroisse partielle et parcellaire (mais dominée de facto par, selon le mot savoureux de l’autrice, « la littérature du genou », toute petite partie érigée en tout par des gardiens auto-proclamés de ce temple-là).

L’Afrofuturisme comme territoire réservé

« Bonjour, vous écrivez de l’afrofuturisme, je suppose ! » est devenu depuis quelques années la nouvelle façon de dire : « Je constate que vous êtes noire, je me dois de vous dire que je trouve ça surprenant. Dites-moi quelque chose d’exotique.

L’exposition coloniale avec ses monstres étranges n’est plus acceptable que sous cette forme.

De qui se permet-on de deviner les thèmes de travail avant même de leur avoir parlé ? Celles et ceux qui s’éloignent du neutre et de l’universel. Certains hommes savent quel genre de textes écrivent les femmes rien qu’à la couleur de leur rouge à lèvres. Moi, c’est ma peau. En plus du reste.

« Tous tes personnages sont noirs », m’a affirmé une consœur qui n’avait pas lu mon livre, mais l’avait conseillé, pour cette raison, à une dame « pour ses enfants racisés ».

« Il faudrait plus de diversité dans les personnages et les auteurs », m’avait annoncé une autre, avant même de me demander mon nom, ou ce que j’écrivais.

« J’écris ce que je veux », ai-je l’habitude de répondre, sommée régulièrement de me positionner là d’où l’on veut bien me laisser parler : l’afrofuturisme.

L’ennui, c’est que peu de ceux qui emploient le terme vont au-delà de la surface des choses. Qui s’intéresse à l’ancrage américain de ce courant culturel ? Qui se soucie de la variété des définitions actuelles et du besoin de certains auteurs du continent africain ou des États-Unis de se démarquer du terme ? Qui, une fois prononcé le mot, est prêt à admettre que les personnes noires sont capables de créer des œuvres susceptibles de toucher l’humanité tout entière ?

L’emploi de ce terme, en France, repose, il me semble, sur un malentendu entre, d’une part, les auteurices qui demandent acceptation et reconnaissance de leur existence, avec leurs particularités et, d’autre part, le monde éditorial qui s’empresse de leur proposer une catégorie distincte, non miscible avec le reste de la littérature de science-fiction.

Il ne s’agit donc pas de bien accueillir les auteurices noir•es, mais de les parquer dans un sous-genre bien délimité dont ils sont priés de ne pas déborder.

J’en veux pour preuve l’accueil réservé à mes travaux sur la science-fiction africaine et à mon recueil fantastique « Confessions d’une séancière ».

Enfin conforme à l’idée qu’on se faisait de moi, j’étais l’interlocutrice parfaite pour recueillir les récits de vacances exotiques des uns et des autres et répondre à leurs interrogations sur l’Afrique qu’on persiste à présenter comme un tout indifférencié.

Le reste de mon travail, la majorité de mes textes, en fait, n’existait pas.

On me présumait incapable de penser au-delà de ma supposée communauté d’apparence. J’ai donc pris le parti de refuser toute intervention ou entrevue sur le thème de l’afrofuturisme, expliquant, au grand regret de mes interlocutrices, que j’écrivais de la science-fiction.

Toucher l’universel en creusant en soi

Ne pas correspondre aux étiquettes ne fait pas, cependant, partie d’un projet délibéré. Je suppose qu’il aurait été plus simple de ressembler à un cliché. Mais qui peut s’en contenter ?

Il se trouve simplement que mes centres d’intérêt sont multiples, de même que mes compétences et mes façons de me définir.

Être artiste consiste, pour moi, à trouver la meilleure façon d’exprimer ce que l’on a à dire, la façon dont on voit le monde, dont on le rêve, pour soi, pour les autres.

À l’instar d’Octavia Butler qui, creusant son sillon, parviendra à créer des fictions puissantes impliquant différents habitants de la Terre et même des espèces extraterrestres, je pense qu’on peut atteindre l’humanité en l’autre en la creusant en soi.

Nalo Hopkinson, riche d’une culture littéraire légitime, ajoute parfois des motifs de contes créoles à ses écrits. Ses textes sont-ils pour autant illisibles aux personnes qui ignorent tout de la culture des Antilles anglophones ?

« […] Les gens ne relèvent pas toutes les références que je fais. J’essaie d’y prêter attention quand j’écris. Parfois, j’essaie de m’assurer que ça n’ait pas d’importance si le lecteur ne saisit pas toutes les références. »

Ursula K. Le Guin a, elle aussi, réfléchi à la difficulté d’atteindre le collectif et à la tentation de viser, dans son écriture, un « universel » jamais défini. Sa conclusion va dans le même sens :

« Il semble bien que le seul moyen de parvenir au véritable collectif, à l’image qui vit et qui a un sens pour chacun d’entre nous, soit de se servir de ce qui est véritablement personnel. Non pas l’impersonnel de la raison pure, ou l’impersonnel du « populaire », mais le personnel irréductible ; le moi. Pour atteindre les autres, l’artiste doit plonger en lui-même. »

Pour indiquer des chemins vers les pluralités des mondes possibles, Ketty Steward parcourt donc logiquement les littératures issues des dominées et dominés, en n’y limitant pas évidemment leur essence : femmes face à un monde d’hommes avec leurs boys’ clubs si caractéristiques, et parfois leurs mains baladeuses (en citant notamment, pour sa valeur emblématique, l’inénarrable Gérard Klein et sa préface à « La captive du temps perdu » de Vernor Vinge, expliquant pourquoi les femmes ne comprennent pas vraiment la SF… qui plus est en 2000, et non en 1950 – Catherine Dufour, dans sa lumineuse préface à ce livre-ci, soulignera ce trait avec son humour caustique bien connu), où l’on retrouve, si longtemps isolée à son niveau, Ursula K. Le Guin (on se souviendra d’ailleurs du magnifique article que lui consacrait Ketty Steward dans la récente anthologie critique dirigée par David Meulemans, ici), fluidités de genre (avec par exemple un bel exergue issu des « Tentacules » de Rita Indiana), afrodescendantes et racisées de toutes origines, avec des mentions particulières pour Octavia Butler et Nalo Hopkinson (dont on attend toujours qu’un éditeur fasse reprendre la traduction si massacrée en français du magnifique « La ronde des esprits » pour pouvoir le rééditer), et écarts à la norme, d’une façon générale (l’échange avec Li-Cam qui filtre de ces pages – et que l’on peut lire intégralement en annexe – est particulièrement incisif, à peine moins que le discours de Léo Henry en 2021 qui figure également, redoutable, en annexe).

Des récits inopérants

Les « récits inopérants » sont, pour moi, ces récits qui mobilisent des éléments et motifs qui ne permettent pas d’ouvrir de nouvelles possibilités, même imaginaires, pour le futur.

Je m’intéresse au contenu de ces histoires, mais aussi, comme à chaque fois, aux circonstances de leur création, qu’il s’agisse des motivations des auteurices, des sujets traités ou des desseins de leurs commanditaires.

Ces récits types, en science-fiction, font usage de termes qui ne sont plus vraiment questionnés : vaisseaux spatiaux, vitesse supraluminique, prescience, hyperespace, cyborg et téléchargement de l’esprit ; des techniques désormais plausibles aux yeux des lecteurices de science-fiction qui ne représentent plus les artifices qu’ils ont constitués à leur invention, pour les créateurices qui cherchaient simplement comment raconter leurs histoires.

Pourtant, il est possible de redonner vie à ces inventions en écrivant de nouvelles histoires qui ne les mettraient pas au centre.

Quand Becky Chambers reprend des éléments cent fois rebattus du space opera dans Apprendre si par bonheur, c’est pour mettre en scène des personnages hors-norme et proposer, dans un détournement magistral, une autre science-fiction. Le Merian, vaisseau d’exploration, part en exépdition, non pour coloniser ou exploiter, mais pour apprendre et découvrir, dans un souci constant de préserver les écosystèmes des lieux visités.

Quand Saul Pandelakis raconte la fin des humains sur terre et l’épopée d’un vaisseau de terraformation, c’est pour mieux partager avec ses lecteurices le quotidien et les questionnements d’un développeur humain dépressif et d’une chercheuse bot un peu perdue, tous deux transgenres.

Hélas, l’essentiel de la production, loin d’être aussi créatif, sert toujours le même plat, sans relief, sans assaisonnement. Des histoires vues et revues qui rappellent d’autres histoires, elles-mêmes inspirées de récits du siècle passé ; des personnages, toujours les mêmes, masculins, blancs, hétérosexuels, en bonne santé ; des problèmes dont les éventuelles solutions ne seraient que technologiques et compatibles avec le capitalisme et ses valeurs.

Ainsi, la téléportation, que l’on ne désigne pas par sa moins alléchante description « désintégration-reconstruction », serait le remède à bien des maux, mais à quel prix ?

Les robots et machines pensantes seraient voués à devenir nos ennemis, de la même façon que les esclaves étaient capables de se révolter face à la domination de leurs maîtres.

La rencontre d’une intelligence extraterrestre ne serait qu’un motif inévitable de guerre.

L’effondrement serait celui de la civilisation occidentale, inimaginable, alors qu’elle s’est construite sur les restes d’autres cultures qu’elle a pillées. […]

Ils sont si présents dans nos imaginaires et nos modes de pensée qu’ils ne sauraient plus constituer une alternative.

Ils sont un volet du récit dominant, n’attendant que d’être challengés par de nouveaux récits.

Après avoir parcouru de prometteurs avant-postes, puis recensé les principales impasses dans lesquelles se complaisent les récits dominants au sein du genre science-fictif (même lorsqu’ils tentent d’échapper à l’emprise du « folklore fossilisé » – selon le mot de l’autrice – qui habite le genre, corpus figé que dénonçait d’ailleurs il y a déjà quelques années Thomas Disch), Ketty Steward évoque avec une certaine fougue, en repoussant les tentations de la pensée positive incantatoire, en nourrissant sa propre utopie, ouverte et progressive, des travaux de Fredric Jameson et d’Ariel Kyrou (et en résonance manifeste avec ceux d’Alice Carabédian), la pluralité des formes littéraires qui pourrait – qui devrait – accompagner cette volonté d’aération (la nouvelle fait figure de résistante valeureuse dans la science-fiction, comparée au sort qu’elle connaît en littérature dite « générale », mais que dire en effet du théâtre, et de la poésie surtout – qui valut à la SF son premier prix Nobel, celui d’Harry Martinson et de son « Aniara », avant celui de Doris Lessing et de son « Canopus dans Argo : Archives » -, poésie dont la langue magique pourrait bien irriguer davantage ces spéculations nécessaires ?).

Chloé Delaume, dans un domaine voisin (on songera en souriant à son superbe « La nuit je suis Buffy Summers »), ouvrait son « Mes bien chères sœurs » de 2019 par les mots : « Désolée, ça sent le fauve, il est temps d’aérer ». Avec une belle complicité de sorcière, qui ne saurait surprendre de la part de celle qui a su composer un recueil autour des tours et détours de la bonne et de la mauvaise quimboiseuse, Ketty Steward, nous incite à l’aider de toutes nos forces de lectrices et de lecteurs, à procéder de même en science-fiction et en imaginaire, avec le mélange salutaire d’humilité et d’assurance d’une psychologue clinicienne.

Ici s’achève cette tentative de portrait de la SF francophone en vieux monsieur dépressif qui radote et ne dispose que d’une version de son histoire, mais souhaite ardemment aller mieux.

Comme pour mes patients, je prétends qu’on peut l’aider en lui donnant accès à d’autres pans de son histoire encore à écrire, mais aussi, à des épisodes de sa vie laissés de côté, pour lui permettre d’essayer d’autres façons de se raconter.

Tout au long de l’écriture de cet essai, je l’ai imaginé comme une lettre, le début de ce genre de conversations qu’on peut avoir avec des gens qu’on aime.

À ma surprise, il a d’abord été une conversation avec moi-même.

J’ai exploré dans ces pages ce que proposait le fandom et je l’ai comparé avec ce qu’il pourrait être dans un avenir à portée de rêves.

J’ai fait un voyage difficile dans des souvenirs jamais assemblés tous au même endroit et quelquefois minimisés pour devenir plus supportables.

J’ai regardé en face des faits, des chiffres et tenté de saisir, à défaut de toujours comprendre, ce qu’ils disaient de ce monde-là.

J’ai osé exprimer des désirs pour un milieu SF pluriel et accueillant, inventif et vivant.

Alors, je sais qu’à compter de maintenant, pour ce qui me concerne, plus rien ne saurait être comme avant.

S’il ne me fallait garder qu’un vœu parmi tous ceux que j’ai pu formuler, ce serait celui de voir évoluer la démographie de notre milieu, ou plutôt, de voir se déplacer les projecteurs, toujours pointés sur les mêmes profils.

Avec Jeannette Ng, je rêve que nous regardions, « les yeux grands ouverts », ce qu’a été l’histoire de notre genre et que nous osions considérer que ce qu’il est aujourd’hui n’est pas une fatalité.

L’autrice née à Hong Kong dit, à propos du prix Campbell qui vient de lui être décerné : « John Campbell dont ce prix porte le nom était un fasciste. Par son contrôle sur Astounding Science Fiction, il est responsable de la mise en place d’une tonalité de la science-fiction qui hante encore le genre jusqu’à aujourd’hui : Stérile. Mâle. Blanche. Glorifiant les ambitions des impérialistes et colonisateurs, occupants et industriels. Oui, je suis au courant qu’il existe des exceptions. »

Ma place et ma posture seront donc, nécessairement, moins tâtonnantes, moins hésitantes et j’aurai la satisfaction d’avoir tenté de mettre à plat nombre de mes questionnements qui sont, je le sais, ceux de bien d’autres personnes fréquentant les festivals et les réseaux de la SF.

J’aurais voulu pouvoir développer davantage certaines idées, certains aspects de notre fonctionnement, mais d’autres auteurices, lecteurices, théoriciennes du genre, en ont les moyens, les outils et l’expertise, et j’espère qu’iels voudront bien nous en faire profiter.

Ce texte qui interroge des choix passés et imagine pouvoir influencer, ne serait-ce qu’un peu, les discussions à venir dans le petit monde de la littérature de science-fiction est écrit depuis un point de vue subjectif.

Pour autant, ce n’est pas l’œuvre d’une observatrice isolée, dominant tout dans sa tour d’ivoire. C’est une synthèse de longues années d’échanges, de réflexions, d’actions et d’obstination à rester là, dans ce petit fragment mal fait, d’un monde qui ne tourne pas rond.

Je m’imaginais membre excentrée de la communauté des amateurices et auteurices de science-fiction, avec au moins un pied dehors. Mais il n’y a pas de dehors.

Je fais partie de ce monde-là, malgré lui, malgré tout.

Celleux à qui je m’adresse, quoi qu’il en soit, sont les miens.

Alors, à l’instar de Nalo Hopkinson, je peux dire : « Personne ne me forcera à renoncer à cette littérature que j’aime, faite par des écrivains hétérosexuels, blancs, occidentaux, hommes (et femmes), mais à un moment donné, je désirerais ardemment voir d’autres cultures, d’autres esthétiques, d’autres histoires d’autres réalités et corps représentés en force aussi. »

Sans la conviction que le milieu dit de l’imaginaire est capable de se regarder et de s’ouvrir, sans l’espoir de voir se réaliser ce que le fandom contient en germe, je n’aurais pas tenté de rassembler ici mes constats et mes réflexions.

Il ne m’appartient pas de décider de ce qui viendra ensuite.

J’ai fait un nœud, je tends la main et la ficelle à qui voudra, curieuse de découvrir quel motif me répondra.

Touche personnelle que je ne pouvais occulter, comme le rappelle avec une immense gentillesse Ketty Steward dans ses remerciements : je suis très fier et très heureux d’avoir été en partie à l’origine de cet ouvrage, fût-ce par le détour malencontreux d’un malentendu afrofuturiste, justement . Et il vous faut bien entendu absolument profiter du compte-rendu de la rencontre chez Charybde autour de ce « Le Futur au pluriel : réparer la science-fiction », le 5 juillet dernier, ici (très bientôt).

Hugues Charybde, le 18/09/2023

Ketty Steward - Le Futur au pluriel : réparer la science-fiction - éditions de l’Inframonde

Ketty Steward