Camille Leboulanger a écrit le grand roman d’un monde qui serait (vraiment) meilleur : l’Eutopie

Une expérience de pensée science-fictive passionnante, pour imaginer, fondamentalement, en roman d’apprentissage à l’échelle d’une vie entière, la possibilité radicale d’existences collectives et individuelles alternatives, après avoir évité de justesse l’effondrement écologique du siècle des camps.

Quand je repense aux années que j’ai passées à Pelagoya, je me souviens surtout du printemps. Au mois de mai, au petit matin, l’eau de la Lina est déjà tiède et de paresseux lambeaux de brume semblent rechigner à se dissiper. L’après-midi, avec les camarades, nous allions nous baigner une fois sortis de la classe et les obligations accomplies. Nous y passions des heures, sans compter le temps. Aucun d’entre nous n’avait de montre. Le compte du temps était la responsabilité des adultes. On ne nous demandait que d’être à l’heure. C’était assez simple. Le matin, cela voulait dire se lever quand on nous le demandait. Le soir, cela signifiait rentrer avant que l’obscurité ne fût totale. Nous attendions donc que le soleil disparût sous l’horizon boisé pour courir, tous ensemble, en direction de maisons. En passant, nous pillions les cerisaies, si bien que nous touchions à peine au repas du soir. Je comprends maintenant que les adultes faisaient semblant de croire à nos excuses, à nos « Non, vraiment, je n’ai pas d’appétit ce soir. C’est dommage. Ça a l’air très bon ! J’en prendrai demain s’il en reste. » Ils étaient patients, ne disaient rien, jouaient le jeu qui consistait à feindre de ne pas voir la trace rouge des cerises sur nos lèvres, que nous étions persuadés d’avoir effacée d’un revers de la main.

Quand je repense à Pelagoya, je sens à nouveau le goût des cerises, la fraîcheur des matins de printemps, la tiédeur de l’eau que le soleil a chauffée pour nous toute l’après-midi et l’odeur entêtante de la vase, que, gamins, nous ramenions avec nous le soir et qui persistait jusqu’à la douche du lendemain matin. Ce sont loin d’être mes seuls souvenirs mais ce sont les plus forts. Tous sont baignés dans un vaporeux camaïeu de bleu, de gris et de vert pâle.

Bien sûr, quand je repense à Pelagoya, je pense à Gob.

Tant de temps s’est écoulé, sa présence m’accompagne depuis si longtemps qu’il m’est parfois difficile de me souvenir – je devrais presque écrire « de m’imaginer » – qu’il a existé un temps où je ne connaissais pas Gob. Pourtant c’est vrai. M’était-il possible de m’imaginer alors que Gob ne me quitterait plus jamais ? Non. Comme tous les enfants, je n’avais qu’une idée assez vague du temps. Le cours d’une vie était à mes yeux une sorte d’éternité abstraite et lointaine. L’existence était un paradoxe : tout à la fois entièrement tendue vers l’horizon de la majorité et repliée sur l’instant concret, matériel. Je pensais au futur, bien sûr, car nous y pensions tous. Cependant, il nous paraissait de bien peu d’intérêt comparé à la perspective de la baignade du soir. L’avenir et le passé étaient l’affaire des adultes et ils semblaient tous deux les préoccuper gravement. Nous leur enviions cette préoccupation, mais nous les méprisions aussi un peu à cause d’elle. Non pas que les adultes de Pelagoya eussent été graves. Après tout, c’était à eux, aux adultes d’avant eux et aux adultes encore avant qu’elle devait sa tranquillité joyeuse. Toutefois, ils étaient chargés de l’écoulement normal du temps, de nous réveiller le matin, de nous instruire le jour et d’accepter nos pauvres excuses pour sauter le dîner. C’était un poids considérable. Ce poids, du haut de notre enfance, nous le leur jalousions et nous le leur abandonnions avec une désinvolture égale. Il ne serait pas tout à fait inexact de dire que nous, les enfants de Pelagoya, ne nous souciions de rien.

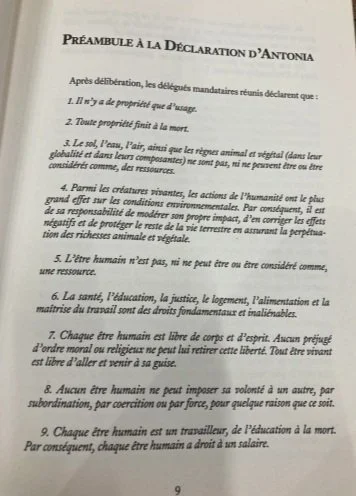

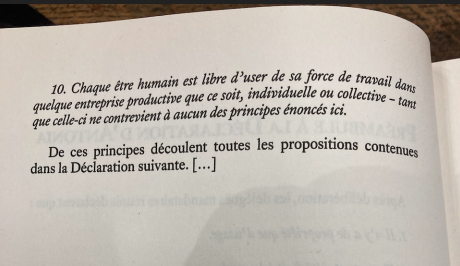

Le monde a eu très chaud, littéralement. À l’extrême bord d’un effondrement total, climatique et écologique, un sursaut radical a pourtant eu lieu : de nombreux responsables de grandes villes (dont nous apprendrons en temps utile, au fil de quelques plongées historiques, certains éléments particuliers de leur background), avec un immense soutien populaire, ont signé, les pieds déjà dans le gouffre, la déclaration d’Antonia, dont le premier article abolissait toute propriété autre que d’usage, prononçant ainsi, entre autres choses et de facto, la fin du capitalisme.

Bien des années plus tard, en une sorte de vaste roman d’apprentissages multiples, nous suivons un groupe d’enfants, de l’école primaire à leur vieillesse, qui vivent au quotidien cette utopie / eutopie, dans les joies et les difficultés, les lumières et les incompréhensions, la déconstruction de vieilles lunes qui furent jadis de fausses évidences et le questionnement paisible mais sans relâche des nouveaux paramètres de la vie collective devenue de nouveau possible.

Au fil de ces 600 pages minutieusement inscrites dans une vie matérielle quotidienne et dans un questionnement tous azimuts de nos fausses certitudes encore si dominantes (comme le rappellent les cris d’orfraie dénonçant à qui mieux mieux le radical « terrorisme » de celles et ceux qui ne veulent pas aujourd’hui se résigner à la destruction écrite par le capitalisme tardif), Umo, Gob, Ulf, Livia, Shauna, Budur, Merlin et les autres nous invitent à une passionnante exploration, loin des théories (ce qui n’exclut jamais de pouvoir en discuter au moment approprié de leurs vies et du récit) et au plus près du quotidien, d’un monde débarrassé de la propriété privée et de l’esclavage du salaire à gagner quoi qu’il en coûte par ailleurs.

Avant mon entrée dans le secondaire, je n’ai jamais reçu de note ni subi la moindre évaluation. Ces termes mêmes m’étaient étrangers. Même au secondaire, à Grévi, nous considérions les examens et les résultats avec une désinvolture certaine. Au mieux, nous étions satisfaits d’avoir trouvé toutes les bonnes réponses ou produit un travail de qualité. Au pire, nous étions déçus, mais jamais longtemps. Les professeurs n’y accordaient pas d’importance non plus. Après tout, ils étaient passés par la même école, le même secondaire. Personne ne nous encourageait à être meilleur qu’un autre. Les rares questions qu’ils nous posaient portaient sur la compréhension et celle des autres enfants que nous étions toujours encouragés à aider, même durant les examens. Quel bien garder une information ou un savoir pour soi aurait-il pu amener ? Ils ne nous appartenaient pas plus que les crayons et les livres avec lesquels nous travaillons. Si, parfois, il m’a paru pénible d’expliquer encore une fois le théorème de Pythagore à Ulf, le faire m’était tout naturel, de même que Gob m’aidait à retenir le nom d’une figure de style complexe. Nous avancions ensemble. L’éducation était une entreprise collective, non pas une course de vitesse. Pourquoi nous serions-nous réjouis de devancer les camarades et de les laisser sur le carreau ? Nous n’étions pas pressés.

J’ai beau savoir – et je le savais déjà – qu’il en allait de même partout ailleurs, je restais un enfant. Par conséquent, j’étais intimement persuadé que la vie que je menais à Pelagoya, à l’école et en dehors, avait un caractère exceptionnel. Puisque c’était là que je vivais, ce devait être un endroit particulier, le plus important du monde. Cette assurance, je l’ai perdue. Cependant, peut-être que cette idée que je me fais de la psyché enfantine, tendant à voir dans ma propre expérience une attitude commune, montre surtout que je ne me suis jamais tout à fait départi de la propension à généraliser à partir de mon cas. Sans doute est-ce pour cela que la présence – je suis tenté d’écrire « l’intrusion » – de Gob me perturbait tant, davantage, semblait-il, que les autres.

Publié chez Argyll en octobre 2022, le sixième roman de Camille Leboulanger, un an et demi après « Ru » et « Le Chien du Forgeron », tente un pari un peu fou, et le réussit magnifiquement : pour faire mentir l’adage attribué tantôt à Fredric Jameson tantôt à Slavoj Žižek, et même occasionnellement à Jean Ziegler ou à Mark Fisher – qui, lui, l’attribuait correctement (en substance, « Il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme »), il nous propose une approche fictionnelle méticuleuse – et passionnante – d’une utopie / eutopie en train d’avancer sans la domination de la plus-value économique, en réécrivant le code-source du roman d’apprentissage et de l’ampleur méthodique qui l’accompagne classiquement.

« Eutopia » avance naturellement sous le double signe d’Ursula K. Le Guin (« Les dépossédés », 1974), sans l’ambiguïté propre au travail effectué sur l’anarchie d’Anarres vivant à l’ombre du capitalisme féodalisant d’Urras, et de Kim Stanley Robinson (« La trilogie martienne », 1992-1996), mais en se concentrant sur l’après-émancipation, et non sur l’émancipation en train de se faire (c’est dans les parties du roman se préoccupant, uniquement historiquement, de la sortie du « Siècle des Camps » – le nôtre, grosso modo, avec tout ce qu’il a déjà produit et ce vers quoi il semble conduire si inexorablement – que le parallélisme avec la complexe « révolution martienne » se révèlera à son tour). Encore davantage sans doute, « Eutopia » s’inscrit dans une double lignée marxienne et braudélienne, tant la « vie matérielle », si négligée le plus souvent par la science-fiction, y joue un rôle essentiel. En un mouvement qui rejoint curieusement le travail désormais au long cours d’une Becky Chambers, il s’agit bien ici aussi de vaincre la malédiction littéraire du « Les peuples heureux n’ont pas d’histoire », en se penchant sur des rituels de partage de thé comme sur la création de lampes articulées individuelles : le geste artisanal qui caractérise, le moment venu, toute une chacune et tout un chacun, dans un univers où le salaire universel est une évidence (et où le « Tour de France » de la tradition du compagnonnage ouvrier trouve une résonance neuve), joue ici un rôle à part entière, aussi discret soit-il.

Camille Leboulanger ressuscite ici, pour notre grand bonheur, la plus riche tradition de l’expérience de pensée science-fictive. S’il maîtrise quasiment tous les codes de la « grande narration », il ne se croit pas obligé, comme y incite tant de nos jours le mimétisme souvent quelque peu moutonnier des ateliers d’écriture – et comme s’y refuse aussi Kim Stanley Robinson -, à tout sacrifier au sacro-saint « Show Don’t Tell » : sans aucune « scène d’exposition » de triste mémoire ailleurs, il tire pleinement parti des possibilités de la discussion, de l’échange productif de vues, de différences, de subtilités, qui fait partie de la littérature comme de la vie, quoiqu’en disent les maîtres simplificateurs. Si l’enfer est peut-être pavé de bonnes intentions, il semble certain que le paradis ne peut faire l’économie de la confrontation des points de vue (ligne de survie qui habite d’ailleurs l’utopie radicale au sens si productif d’Alice Carabédian).

Joliment soutenue par le motif du « Moonchild » de King Crimson (qui n’a ici absolument rien de gratuit, tant ses paroles collent poétiquement au propos du roman – rien d’étonnant après tout pour une longue chanson de 1969 dont deux parties s’intitulaient « Le rêve » et « L’illusion »), ne dédaignant pas de traiter précisément de la possibilité de la désillusion (on songera peut-être à certains moments à l’étrange retour du kibboutz, si poignant et si intelligent, de l’Israélienne Yaël Neeman dans son « Nous étions l’avenir » de 2011), « Eutopia » s’attaque ainsi, frontalement ou dans un jeu interstitiel selon les cas, aussi bien à l’évidence fondamentale du vivant qu’à la notion même de parc naturel, au goût (qui ne nécessite pas uniquement une critique sociale de son jugement – coucou, Pierre Bourdieu) comme à son articulation avec le végétarisme ou le véganisme, aux différences de genre et à leur inscription dans la vie affective, aux renouveaux possibles de la notion de commun et de celle de commune, en inscrivant l’ensemble dans une véritable approche systémique (où l’on retrouve encore cette jubilation de lectrice ou de lecteur face à l’intelligence englobante de la « Trilogie martienne »), où l’enfance est la clé, une fois franchies les serrures carnivores des cellules familiales questionnables et de la connaissance historique indispensable.

Si le leitmotiv de cette quête collective incarnée avec soin et talent dans des individus est bien la réduction de l’impact humain (que souligneront savoureusement les clins d’œil aux soviets, à l’électricité et à la division – socialiste – du travail), « Eutopia » parvient à s’imprégner joliment d’une douce mélancolie qui n’a rien de défaitiste, bien au contraire, à résoudre le paradoxe apparent d’un nouvel espoir qui s’enracinerait dans les désespoirs d’Antoine Volodine et de Giorgio Agamben, et à nous proposer une magnifique réflexion sous-jacente sur ce que nous font les récits et la littérature. Une œuvre essentielle, à beaucoup de points de vue, qui relève avec courage et tendresse les véritables défis de la science-fiction contemporaine.

« Imaginons qu’il n’y ait pas assez à manger pour tout le monde.

– Mais ce n’est pas vrai.

– Imaginons que je vous le dise et que vous me croyiez. Imaginons qu’il n’y ait pas assez à manger ce midi pour tout le monde, imaginons qu’il faille travailler à la préparation du repas pour manger et qu’il n’y ait pas assez de travail pour tout le monde.

– Mais ça n’a pas de sens !

– Imaginons, a continué Rex, sans prendre en compte l’interruption, que je vous dise, et tous les autres adultes, tous les autres professeurs avec moi, que ceux qui ne travaillent pas à la préparation du repas et qui ne mangent pas ont pourtant aussi envie de manger, pas vrai ? »

Quelques-uns, dont Ulf, ont réussi à rire. Pas moi. J’avais la gorge trop serrée. Plus Rex parlait, plus le regard de la femme à l’écran m’attirait.

« Ceux qui ne mangent pas, les exclus, il faut tout de même bien en faire quelque chose. Si nous les gardons avec nous, à nous regarder manger, ils pourraient être tentés de prendre tout de même ce à quoi ils considèrent avoir droit. Mais nous, nous ne serions pas d’accord. Nous dirions que c’est du vol.

– Mais le vol ça n’existe pas ! »

Rex a balayé l’objection d’un geste de la main.

« Imaginons que la déclaration d’Antonia n’ait jamais eu lieu. »

Au mot de « vol », mes pensées dérivèrent vers le stylo d’Aster, et vers Gob que je devais revoir bientôt. Mais Rex ne s’arrêtait pas pour mes rêveries.

« Dans cet exercice de pensée, que feriez-vous ? Vous avez faim, n’est-ce pas ? Vous voulez sortir de la salle, préparer le repas et le manger avant d’aller faire ce que vous avez à faire cette après-midi. C’est la chose la plus importante pour vous à l’heure qu’il est. Et si quelqu’un se proposait de régler le problème à votre place ? Si je disais : Shauna et Taneggi ne vont pas manger avec les autres ce midi, ni tous les autres jours, réagiriez-vous tout de suite ? Vous trouveriez ça injuste, certainement, mais vous me faites confiance. Jamais je ne ferais rien pour nuire à Shauna et Taneggi. Alors, je leur demanderais de rester dans la classe au moment où tous les autres partiraient déjeuner et, demain, quand vous reviendriez, ils ne seraient plus là. Vous me demanderiez où ils sont et je vous dirais qu’ils sont ailleurs, là où il y a assez de travail et de nourriture pour eux deux. Puis vous reprendriez les études, en y pensant parfois, sans doute. Vous trouveriez étrange de ne pas recevoir de nouvelles de Shauna et Taneggi. Mais, comme tout, cela finirait par passer. Pensez-vous tous les jours à toutes les personnes que vous connaissez ? Non. Bien sûr que non. »

Tous les regards s’étaient tournés vers Shauna et Taneggi, qui rougissaient de tant d’attention.

« Il est facile de croire que les femmes et hommes du passé sont différents de nous. Et, dans un sens, ils le sont. Nous savons ce qui leur est arrivé. Eux ignoraient les conséquences de leur action ou de leur inaction. La Déclaration d’Antonia n’est pas magique. Elle nous donne la force, mais surtout la responsabilité de ne pas revivre le Siècle des camps et tout ce qui est arrivé avant. Être responsable, c’est une force, c’est vrai, mais cela n’a rien de facile. Il nous faut garder une vigilance constante. Les camps sont rapides à éclore au-dehors, et encore plus à l’intérieur de nous. »

Hugues Charybde

Camille Leboulanger - Eutopia - Argyll éditions

L’acheter ici