Jennifer Richard fait parler les armes pour en finir avec Basil Zaharoff

Le glaçant portrait intime imaginaire du légendaire marchand d’armes et profiteur de guerre Basil Zaharoff (1849-1936), un escroc d’une intelligence diabolique qui parvenait à vendre ses stocks d’armes à tous les pays en guerre de par le monde, quitte à faire durer le plus longtemps possible des guerres si lucratives en fournissant en armes toutes les parties du conflit.

Que la vieillesse lui semblait féroce… Il adressait à son reflet un regard mauvais, plein de rancœur et de dégoût, rendant l’image plus laide encore. Tout, en lui, évoquait la décrépitude.

Il avait quasiment perdu l’usage de ses jambes. Même avec sa canne, il marchait avec une difficulté pénible à voir. D’ailleurs, on ne pouvait plus qualifier de marche le dandinement qui résultait de l’effort impulsé par ce corps en forme de poire lorsqu’il tentait de se mouvoir. Il tanguait à la façon d’un œuf et à chaque pas on s’étonnait qu’il parvienne, après quelques vacillements, à se remettre droit. Ayant plusieurs fois constaté l’effroi dans les yeux de sa fille qui, les poings crispés, l’exhortait à utiliser son fauteuil roulant, il avait fini par en faire son moyen de déplacement ordinaire. Il ne se levait plus que pour apparaître sur le perron lorsqu’il se savait épié des journalistes, derrière la grille de sa propriété.

Ce jour-là, il avait déjà effectué sa parade et avait présenté aux objectifs des caméras indiscrètes son meilleur profil pour embrasser son domaine d’un œil satisfait. Entouré de deux gardes du corps, il avait esquissé quelques pas en avant, la canne tremblotante, et s’était tenu là quelques secondes, tel Napoléon devant la plaine d’Austerlitz, avant de se retirer dans l’abri que constituait l’ombre de son château. Aussitôt la porte refermée, il s’était écroulé avec un soupir d’épuisement dans le fauteuil roulant détesté et avait passé le reste de la journée enfermé dans sa bibliothèque.

Dans le corridor qui menait à la salle de réception, le miroir en pied ne lui épargnait aucun détail. Cette compilation de traits usagés, c’était lui. La grandeur avait disparu et l’illusion n’était plus possible. Depuis longtemps, il avait quitté cette zone grise dans laquelle tout homme d’âge mûr qui fait son entrée dans la vieillesse pense parvenir à se camoufler aux yeux des autres. Son pouvoir de séduction s’étant affaibli, la galanterie n’était plus de mise, d’autant qu’il était toujours rappelé à une urgence par sa vessie ou par ses muscles défaillants. Sa vue déficiente ne lui permettait plus de distinguer une nymphe d’une douairière, si bien que, pour ne pas risquer de malentendu, il ne regardait plus les femmes. Il ne regardait plus les hommes, non plus. Hier encore, sa seule autorité naturelle les écrasait les uns après les autres. Toutes ses fonctions vitales, qui témoignaient jusque-là de son ascendant, s’étaient éteintes presque du jour au lendemain pour ne plus faire de lui qu’un petit vieux, sans envergure ni singularité. Désormais, il avait besoin de faire le point de longues secondes avant de discerner les contours d’un visage et craignait que, dans cet intervalle, on ne se moquât de lui. Il n’avait jamais eu confiance en personne, mais avait longtemps conservé la ressource nécessaire pour se défendre de toute attaque possible. Il n’avait plus confiance en lui, voilà le drame auquel il se trouvait confronté. Sans carapace, prisonnier d’un corps faible, il ne pouvait affronter aucun ennemi. Le danger était maintenant en lui-même, les gardes ne lui étaient d’aucun secours.

Dans le reflet de ce miroir intransigeant et, se plaisait-il à croire, particulièrement cruel, rancunier et malfaisant, le vieillard qui le dévisageait se demandait pourquoi sa physionomie n’incarnait plus son caractère. Où étaient passés son grand front intelligent, son nez d’empereur romain, ses mâchoires de félin ? Qu’était devenue cette grandeur aristocratique qu’il avait toujours affichée ? Dans ses traits fatigués, on ne lisait plus la moindre détermination, ni son inclination à dominer le monde ni sa soif de connaissance. Il ne se reconnaissait plus. Il en avait vu de ces hommes matés par le poids des ans, trop éthérés pour se rendre compte de la perte de leur assise sociale, de leur crédibilité, de leurs forces, de leur visage même, de la perte de tout ce qui constituait leur valeur sur terre. Il avait regardé les autres entrer dans l’âge de la fin avec dédain, persuadé que cela ne lui arriverait jamais.

Issu d’une famille grecque de Constantinople, jeune homme intrépide et dépourvu de scrupules, habile et plein de sang-froid, Basil Zaharoff devient dans le dernier quart du dix-neuvième siècle, en tant que représentant des firmes d’armement Nordenfelt, puis Maxim et Vickers, l’un des plus emblématiques marchands d’armes que l’Europe ait connu, atteignant son point culminant de puissance autour du conflit mondial de 1914-1918. Déployant une activité inlassable dans les Balkans, où les paranoïas nationalistes et géopolitiques de l’époque offrent un terrain particulièrement favorable, puis auprès des grandes puissances qui seront celles de la première guerre mondiale, il amasse une fortune considérable et se répand en largesses hors du commun, mêlant judicieusement trafic d’influence et mécénat authentique. Au soir de sa vie, diminué par la maladie, le voici plongé dans un journal rétroactif à valeur de mémoires, destiné plus particulièrement à l’une de ses filles chéries dont il espère, sinon une véritable absolution, au moins une compréhension de l’homme qu’il fut, du début à la fin. Ce sont ces mémoires fictifs que nous lisons ici en grande partie.

Quelques années auparavant, il était persuadé que le peuple se moquait de la provenance de son argent, ébloui par l’exubérance de sa générosité. Des décennies durant, les journalistes ne s’étaient intéressés qu’à ses dépenses, non à ses gains. Lui-même s’était à plusieurs reprises étonné que l’on n’évoquât pas plus tôt les activités auxquelles il devait ses deniers. Certes, le journal L’Humanité, qu’il considérait comme un torchon anarchiste, ne l’avait jamais épargné. Mais depuis peu, les autres quotidiens, par lesquels transitait, se transformait et s’exprimait l’opinion publique, commençaient à mettre l’accent non plus sur l’emploi de sa fortune, mais plutôt sur sa provenance. Conscient que nombre des bénéficiaires de ses dons avaient disparu ou perdu de leur influence, il était tout de même surpris de la rapidité avec laquelle un homme passe de la gloire à l’infamie. Il avait mérité cette dernière, un temps. Il lui semblait cependant injuste de la subir maintenant, alors qu’il était devenu inoffensif. Il avait passé des années à participer à la démolition du monde et à se compromettre en tant qu’être humain, et cela, il l’avait fait impunément, avec la complicité de tous. Il avait suivi l’odeur de l’argent et entraîné avec lui des hommes que l’on disait respectables. Parfois, il s’était laissé entraîner par eux. On ne disait rien, à l’époque, car les enjeux étaient trop importants. On fermait les yeux, préférant juger avec sévérité les personnalités du passé pour ne pas risquer de donner son avis sur l’actualité, pour ne pas s’aliéner les puissants. Et si l’on se mettait à ternir sa réputation, cela revenait à incriminer les dirigeants. En cela, il était presque intouchable, et avait cru, par orgueil autant que par naïveté, qu’il le resterait sa vie entière. Mais les dons, distribués à tout-va, les chèques à quatre ou cinq zéros ne lui avaient pas valu d’amitiés indéfectibles. L’argent n’entretient ni la mémoire ni la gratitude.

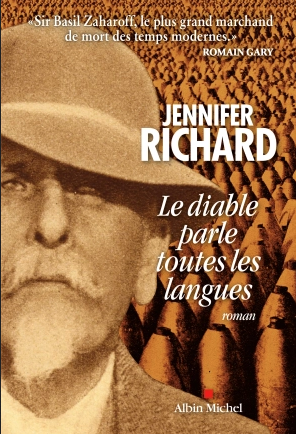

Cinquième roman de la Franco-Américaine Jennifer Richard, publié en 2021 chez Albin Michel, trois ans après le succès de « Il est à toi ce beau pays », « Le diable parle toutes les langues » est une belle réussite. Face à un personnage et un sujet d’une telle puissance intrinsèque (au point d’avoir directement suscité un personnage chez Hergé, dans son « L’oreille cassée » de 1937), qui plus est déjà abondamment traité du côté des essais et des biographies, en anglais mais aussi en français (la dernière en date étant celle de Tristan Gaston-Breton, publiée chez Tallandier en 2019), l’angle intime et rétrospectivement méditatif adopté par la romancière propose une ruse éminemment fonctionnelle – surtout en regard de l’objectif essentiel qu’elle évoquait dans un entretien de 2021 avec Gladys Marivat pour Le Monde des Livres, à savoir celui de saisir l’amoralité des États à travers celle de cet interlocuteur si privilégié – et si honni ex post. Si l’on songera sans doute, pour une version plus contemporaine des implications du commerce des armes, munitions et systèmes, en termes d’avidité débridée sous couvert de géopolitique, au fameux film d’Andrew Niccol, « Lord of War » (2005), ou davantage encore à l’excellent « Journal intime d’un marchand de canons » (2009) de Philippe Vasset, les exploits de la firme de BTP et d’équipement parapétrolier Halliburton du vice-président américain Dick Cheney au lendemain de la deuxième guerre d’Irak nous rappelleront s’il en était besoin que l’Histoire, en tragédie ou en farce, tend bien à se répéter.

On pourra tout au plus regretter que l’écriture adoptée ici par Jennifer Richard soit plutôt immédiate, et dépourvue par exemple de l’ironie politique à longue portée déployée par un Éric Vuillard, dans son « Congo » ou dans sa « Bataille d’Occident ». J’ai en tout cas fort envie de découvrir ce que nous réserve la romancière dans son tout récent « Notre royaume n’est pas de ce monde ».

Je commençai à faire fortune grâce aux rails. Je continuai de m’enrichir grâce aux canons multiples de Nordenfelt. Grâce à la liberté totale qui m’était laissée, je devins de plus en plus riche, d’autant que je n’était pas tenu de limiter mes services à la société Nordenfelt. Qui se contenterait de un pour cent quand il sait qu’il peut gagner cinq fois un pour cent ?

Un courtier est un intermédiaire qui vend un produit qui ne lui appartient pas à un autre intermédiaire qui achète le produit avec de l’argent qui ne lui appartient pas. Étant établi qu’au moment de la transaction les deux agents perçoivent chacun un pour cent de commission, ils ont donc tout intérêt à effectuer le plus de transactions possible.

Le client vient-il à manquer d’argent ? Peu importe ! Les deux agents s’entendent pour trouver une solution. Et cette solution a pour nom le prêt. Une troisième entité s’invite alors dans ce marché : la banque. Et voici trois parties qui, toutes, ont intérêt à ce que la transaction se réalise. Pour le courtier, ce n’est plus uniquement un pour cent de la part du vendeur, c’est en plus un pour cent de la part de la banque. Un client qui n’a pas d’argent et qui se voit contraint d’emprunter à la banque est donc plus intéressant qu’un client qui paie comptant. Si l’on ajoute à cela la nécessité pour la banque de sécuriser la dette, par les services d’un autre acteur du marché que l’on nomme l’assureur, on commence à comprendre que l’expansion de certaines fortunes n’a pas de limites. Cette mécanique amusante était puissamment à l’œuvre dans l’Empire ottoman. À moins d’avoir été convié à la table des négociations, il est difficile d’appréhender avec des chiffres ce que la modernisation d’un État, qui passe par sa reconstruction, qui elle-même passe par sa destruction à la suite d’un conflit armé, a de monstrueusement lucratif.

Devenu un homme d’affaires incontournable et rompu à ces méthodes, je me rapprochai tout naturellement des Rothschild à l’époque où ils voulaient investir dans le rail grec. Skouloudis m’assura une grande part du marché de l’acier pour le pays, et comme la Grèce, sans argent, devait recourir à l’emprunt, je ne cessai de prospérer.

Enfant déjà, je tenais en haute estime la lutte pour posséder quelque bien que ce fût comme une marque de volonté sans faille, bien plus d’ailleurs que les agréments que la possession m’apporterait. Mais de l’objet lui-même, il n’était jamais question. La quête et la fructification seules m’importaient pour me lancer ensuite dans une quête plus vaste, plus longue, et cela n’avait pas de fin. Devenant moi-même possédé, non plus par la seule idée du combat, mais par un esprit tout entier tourné vers la conquête, je voulais posséder pour posséder plus encore. J’étais atteint de cette terrible pathologie qui ternit l’humanité, ignorant qu’elle est son plus grand ennemi, la cupidité. Ce moteur, si puissant, ne connaît pas d’obstacles et c’est grâce à lui que j’acquis une position indiscutable dans la société. Couplée avec l’instruction et l’expérience, la cupidité peut soulever des montagnes.

Hugues Charybde le 5/12/2022

Jennifer Richard - Le diable parle toutes les langues - éditions Pocket

l’acheter ici