L'art de la guerre en version ethnologie par Bernard Mathieu

Dans l’extrême-sud de l’Éthiopie, un roman noir qui nous demande avec brio : « est-il vrai que l’anthropologie, ça sert d’abord à faire la guerre ? »

Non, Hélène n’a rien oublié de ces jours effrayants.

Sitôt débarqué à Addis, Hailou avait remué ciel et terre pour trouver un emploi à la mesure de ses diplômes et de son bagage scientifique.

Il avait frappé à toutes les portes du ministère de l’Éducation, à celles d’un organisme dont Hélène a oublié le nom mais dont elle a conclu, après avoir écouté les interminables explications de son mari, qu’il était l’équivalent du secrétariat d’État français à la recherche, il avait écumé les universités, les instituts, les fondations. Il avait battu le rappel de ses amis, de ses relations, il s’était même contraint à rendre visite à des types pour lesquels il éprouvait du mépris…

On l’écoutait poliment, parfois en souriant, on feuilletait du bout des doigts le dossier superbe dont il avait tiré plusieurs dizaines d’exemplaires avant de quitter Paris et on lui répondait comme en France, comme sans doute au Pérou, en Chine, et probablement sur la Lune, qu’on le rappellerait : plus tard, après que la commission ad hoc se serait réunie pour examiner sa candidature…

Dans son dos, on devait se gausser de son doctorat européen, de ses prétentions à enseigner l’ethnologie dans un pays qui avait bien d’autres urgences, bien d’autres soucis, même si les peuples dits premiers étaient à la mode dans la communauté internationale et rapportaient parfois quelques subsides qui devaient cependant être exclusivement consacrés à la sauvegarde de cultures menacées de disparition.

Le téléphone ne sonnait pas.

Hailou avait fait la tournée des agences éthiopiennes des grands organismes internationaux à l’oeuvre dans la Corne de l’Afrique et susceptibles, croyait-il, d’avoir besoin d’un ethnologue qui connaissait bien le Sud et sa mosaïque de populations étranges qui vivaient encore, « pour faire court, et même très court », prenait-il la peine d’ajouter, comme il y a dix mille ans.

Il avait rencontré des expatriés dont certains étaient repus et d’autres ascétiques, mais qui ne savaient guère que compter, dresser des tableaux statistiques, inventer des ratios pour mesurer l’efficacité ou la rentabilité de chaque dollar dépensé par l’action humanitaire dans tel ou tel secteur : nutrition, santé, éducation…

Le téléphone ne sonnait toujours pas.

Ruminant sa déception, sa rancune, ses aigreurs, Hailou fixait le combiné comme s’il était un animal venimeux. A la tombée du jour, il s’envoyait un whisky bien tassé pour supporter ce silence insultant.

L’attente s’éternisait et, bien qu’il n’eût jamais dit quoi que ce soit qui pouvait éveiller ce genre de soupçons, Hélène l’accusait en secret d’attendre une sinécure qui récompenserait son opposition précoce à la tyrannie du DERG, qui vengerait les coups qu’il avait reçus et les humiliations qu’on lui avait infligées durant sa détention.

® Matsav Kribic

De retour en Éthiopie au milieu des années 2000, après avoir pu fuir en partie les exactions de la dictature du DERG dix ans plus tôt, Hailou, jeune docteur de la Sorbonne en anthropologie, accompagné de son épouse française Hélène, en rupture avec sa famille dysfonctionnelle, finit par accepter en désespoir de cause, après que toutes les portes, même les plus étroites, soient restées fermées à Addis-Abeba, un poste dans le grand sud du pays, pour servir de médiateur entre tribus perpétuellement en guerre, et accessoirement, d’informateur pour la CIA qui souhaite en savoir davantage, si possible, sur les influences issues du gigantesque Soudan voisin. Après le traumatisme initial dû à la vision d’horreur des cadavres épars résultant d’un massacre à la kalachnikov, le couple s’installe à Kibish, misérable bourgade isolée où on leur offre un logement dans l’enceinte du poste de police, très modeste troupe particulièrement impuissante face aux conflits tribaux en pleine résurgence.

Harry s’était esclaffé comme si Hailou avait fait un bon mot puis il avait entrepris de clarifier ce qu’il entendait par là : « Il y a une quinzaine d’années, la SPLA était, comme vous le savez, commandée par John Garang… »

Formé aux États-Unis, l’homme savait que le fondement de la stratégie, c’est d’abord parer à l’imprévisible. Ses alliés pouvaient retourner leur veste du jour au lendemain, les lignes de communication être coupées inopinément par un impondérable climatique…

Bref, en cas de nécessité, le pays nyangatom, une plaine isolée aux confins du Soudan, de l’Éthiopie et de Kenya, aurait fait une base de repli idéale pour des troupes qui avaient besoin de reprendre leur souffle. Garang avait donc décidé de séduire les Nyangatom, qui s’étaient laissé faire…

La SPLA avait livré quantité d’armes modernes et de munitions à ses nouveaux amis, des instructeurs avaient appris à une poignée de jeunes guerriers à se servir de ces armes et ils leur avaient dispensé des rudiments d’entraînement militaire.

Les Nyangatom n’avaient pas tardé à étrenner leurs armes neuves sur le dos de leurs voisins surma. Ils leur avaient confisqué les pâturages que ceux-ci, prétendaient-ils, leur avaient volés. La mort dans l’âme, les Surma avaient dû se replier dans le haut de la vallée de la Kibish.

L’hélicoptère de John Garang s’était écrasé à New Cush, la SPLA avait conclu un cessez-le-feu durable avec le gouvernement de Khartoum si bien que le pays nyangatom n’avait jamais servi de base arrière, mais la guerre venait de se rallumer dans le Sud-Soudan et il se pourrait bien que le projet de Garang soit de nouveau d’actualité.

« Pour un homme de votre trempe, avait conclu Harry en souriant, éclaircir cette affaire sera un jeu d’enfant ! »

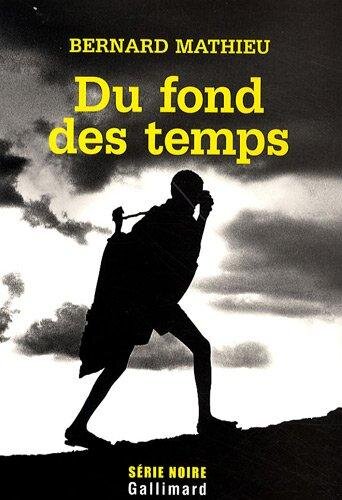

C’est près de dix ans après sa brésilienne « Trilogie du Capricorne » (1997-2001) que le journaliste et baroudeur Bernard Mathieu, rompu par de nombreux séjours et voyages aux particularités du Sahara occidental, du Liban, du Nicaragua ou des Philippines, nous proposait en 2009 dans la Série Noire de Gallimard ce « Du fond des temps », roman noir crépusculaire et surprenant prenant place dans l’extrême-sud éthiopien, aux confins du Soudan et du Kenya.

Extrêmement brutal dans sa simplicité même, malgré les copieux monologues intérieurs légèrement hallucinés et subtilement hallucinants de l’anthropologue éthiopien « promu » ambassadeur de bonne volonté et de sa compagne française joliment déboussolée mais pleine de surprenantes ressources, le roman arpente avec brio ces terres si voisines de celles de « La navigation du faiseur de pluie » (Jamal Mahjoub, 1989), et pas si éloignées de celles du « Messie du Darfour » (Abdelaziz Baraka Sakin, 2012), mêlant avec habileté des peuples premiers n’ayant rien d’idyllique aux appétits sous-jacents de multinationales et de services secrets qui les côtoient, n’aimant rien tant que fragmenter les nations en ethnies et les ethnies en tribus. Soutenu habilement par une robuste documentation (dont la liste figure en annexe, incluant le documentaire filmé de Jean Queyrat sur les surma d’Ethiopie, « Les samouraïs noirs »), « Du fond des temps » nous rappelle insidieusement, comme l’une des si rusées « Fables intempestives » (1996) d’Alain Etchegoyen, que l’anthropologie, dans bien trop de cas, comme la géographie chez Yves Lacoste, « ça sert d’abord à faire la guerre ».

La crosse de la kalachnikov du jeune homme est incrustée de clous d’un métal blanc qui ressemble à de l’étain. Il a découpé une lumière dans le chargeur de métal engagé dans son arme. La mince fenêtre laisse apparaître les cartouches empilées l’une sur l’autre. On dirait des doigts jaunes, oui : des doigts, comme si l’arme possédait une main secrète.

Lorsque Hailou a demandé au jeune homme pourquoi il avait découpé son chargeur, il a prétendu qu’il pouvait ainsi vérifier d’un coup d’œil la quantité de munitions en réserve dans le magasin, mais Hailou ne croit guère à cette explication. Cette lumière dans la tôle singularise l’arme, elle n’est que l’expression de la coquetterie de son propriétaire.

Bernard Mathieu -Du fond des temps - La Noire/Gallimard

Charybde2, le 7/04/2020

l’acheter chez Charybde ici

Bernard Mathieu