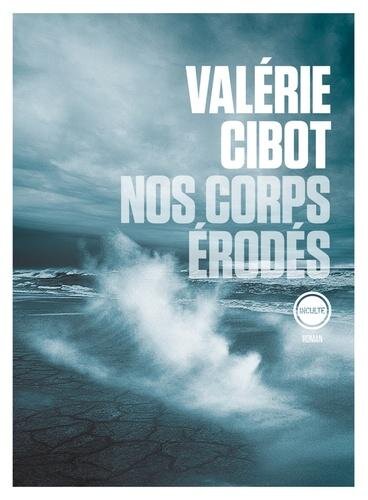

Un trait de côte qui va fuyant avec "Nos corps érodés" de Valérie Cibot

Vague décennale, sable et bunker en marqueurs inexorables et poétiques des désastres de l’avidité toujours revendiquée.

Ceux qui vivent sur l’île ont vu le sable leur passer entre les doigts et ils ne l’ont pas retenu. Pendant des millénaires le ciel avait été blanc, les grains tenaient à la dune, du bleu en larges aplats se déposait au-dessus des rangées de pins et des falaises calcaires. Personne ne se méfiait. Ensuite les blockhaus ont été construits et tout a été modifié. Depuis soixante-quinze ans qu’ils ont pris place dans le paysage, le monde autour d’eux s’effrite, grain à grain, et ceux qui vivent sur ce bout de terre regardent ailleurs.

Plus tard, un ciel mauve va recouvrir l’île. Un ciel d’aube et de crépuscule, de pétales de rose et de bruyère, un ciel de nacre et de taffetas pourpre. Un ciel qui ne ressemble à rien. Qui n’annonce rien. La seule certitude, c’est qu’il vient après l’érosion, quand il ne reste plus que des miettes de croûte terrestre, que tout a été rongé.

Mais quelques jours avant que le ciel ne devienne mauve, autour de l’un des blockhaus le sable s’est écroulé. Personne n’a réagi. Maintenant le blockhaus penche sur la dune, l’eau monte, à l’intérieur ne restent que des corps nus qui flottent. Nos corps. Qu’importent les os, qu’importe la chair. Nous flottons dans la soute à munitions. Lymphe et sang. Larmes et sel. Et le béton bouge en nous.

En réalité, ce qui a eu lieu ici marque à la fois le crépuscule et l’aube. La clarté est venue de l’onde. Disons qu’une vague a tout emporté et que cette histoire-là, c’est celle de la vague.

L’île s’érode. Confrontée à la houle intense de l’Atlantique ou de la Manche, son trait de côte recule, sans que le réchauffement climatique n’en soit nécessairement directement responsable, cette fois. En revanche, alors que les plages de l’île et son cordon dunaire, où se tiennent encore presque fièrement quelques témoins abandonnés du Mur de l’Atlantique de l’Organisation Todt, deviennent peu à peu dangereuses, tout particulièrement lors des conjonctions entre grandes marées et fort vent d’ouest, les commerçants locaux, les pêcheurs vivant désormais du tourisme, les loueurs de vacances, toutes celles et tous ceux dont la fortune, modeste ou significative, et le confort de vie se sont construits sur le mépris partagé de l’interaction profonde avec la planète et sur la décision que les zones inondables, c’est pour les autres, toute cette population qui commande localement à l’île (renforcée par le pouvoir lointain des détenteurs de résidences secondaires) voit d’un très mauvais œil s’agiter lanceuses ou lanceurs d’alerte au désastre qui vient. Originaire de l’île, sur laquelle elle est revenue travailler pour des raisons quasiment personnelles, une jeune géologue spécialiste du littoral en vient à cristalliser les mauvaises passions nées à l’origine de l’avidité menacée et du confort ordinaire en danger.

Si je n’avais pas été géologue, spécialiste de l’érosion, je ne serais pas revenue. C’est la seule raison. Je voulais enrayer le lent émiettement des plages, la pulvérisation des roches. Je ne pouvais pas me résoudre à ce que le paysage de mon enfance disparaisse. Mais au bout de plusieurs années d’études, de conférences, de modélisation de digues et d’enrochements, toutes ces tentatives pour diminuer l’impact des activités humaines sur le sol, j’ai enfin compris : il n’y a pas de solution. Rien ne permettra de sauver l’île.

La lectrice ou le lecteur avaient déjà pu admirer l’étonnant talent de Valérie Cibot pour tisser une métaphore complexe et rusée à partir d’éléments d’abord réputés improbables : son « Bouche creusée » de 2018, à partir de ruches et d’abeilles, de jardinage et d’humus, transformait un cordiste en point focal de la machine à rumeurs d’une communauté, et bien au-delà. Ce « Nos corps érodés », publié chez Inculte Dernière Marge en mars 2020, transporte l’érosion littorale du sable vers les chairs, et en fait le somptueux et barbare révélateur d’avidités immémoriales et terriblement ancrées – les bunkers en déréliction de l’ancien Mur de l’Atlantique en devenant les marqueurs-témoins et les sentinelles glissantes, dans un rôle fort différent de celui suggéré par Mathieu Larnaudie dans son récent « Blockhaus », chez le même éditeur.

Si l’on veut sauver notre terre, il faut retrouver un paysage immobile. Je le répétais à tous ceux que je croisais, au début. Aux pêcheurs, aux promeneurs, aux promoteurs aussi, qui venaient en mairie quémander des terrains constructibles. J’essayais d’infléchir le sens des politiques publiques, de parler aux émotions ou au porte-monnaie, c’était selon. Je parlais, je parlais sans cesse de ce que je croyais être bon pour cette terre, bon pour nous qui y vivions : ne plus toucher aux dunes, arrêter digues, enrochements, renforts en béton cloués aux falaises, blocs calcaires en sabots, épis qui piègent le sable d’un côté et dénudent de l’autre. Arrêter – y compris les digues sous-marines en géotextile, y compris les drains à deux mètres de profondeur sous la plage, y compris les bateaux porteurs de minerais extraits de bassins de décantation et étalés au bulldozer. Ne plus lutter. L’eau gagne toujours. L’océan est un peu plus proche chaque année. Oublier tout ce jargon administratif aussi : gestion du trait de côte / plan de prévention des risques du littoral / relevés topographiques par drone / zones à risque de submersion marine / Bureau de recherches géologiques et minières. Retrouver des gestes simples. Ancestraux.

On pourrait commencer par planter. Dès que quelqu’un passait la porte de mon bureau, je me lançais dans des tirades enflammées pour qu’il comprenne l’enjeu. À la place des dunes à blanc, mobiles comme au Sahara, soumises aux caprices des éléments, rematelasser. Revenir aux premiers gestes : dans les zones effondrées une couverture de genêts et de touffes d’armoise, plus loin des brise-vent en filet coco de cinquante centimètres de haut. Atténuer le vent pour que les graines germent. Piéger le sable. L’entraîner dans des turbulences afin qu’il se dépose derrière les palissades. Provoquer la levée des semis. Immortelle du désert. Armoise de Lloyd. Soude brûlée. Bugrane épineuse. Gaillet des sables. Euphorbe. Linéaire à feuilles de thym. Chardon bleu des dunes. Recréer un cordon dunaire, redonner de la stabilité au paysage et aux hommes.

Mais en vérité, même si l’on plante, il sera trop tard. Et même si l’homme, enfin, stoppe l’extraction, ce ne sera pas suffisant. Les végétaux pousseront, tiendront le sable à nouveau, rendront les dunes résistantes au vent, aux glissements de terrain et aux coulées de boue, mais l’océan est déjà venu trop loin. Il faudrait tout reconstruire, grain après grain, combler les effondrements, ériger les rochers, planter et se défendre, ne plus laisser les promoteurs ou les politiques décider.

Si nous ne réagissons pas, ce qui nous attend c’est l’exil. Bientôt le niveau de l’eau atteindra la zone urbanisée et les constructions s’effondreront sous les assauts venus du large. Pêcheurs et retraités deviendront les premiers réfugiés climatiques de ce continent.

Lorsque le béton se fait chair, et que la plage menacée demeure coffre aux trésors bien concrets, sonnants et trébuchants, la métaphore de la vague, de son côté, se prépare à tout emporter sur son passage. Il n’est bien entendu pas anodin que les deux sources textuelles citées en fin d’ouvrage aient trait l’une à la torture l’autre à la collaboration du BTP de nos littoraux durant la deuxième guerre mondiale, même si l’on pourra trouver avec moi que les présences plus discrètes, en échos diaphanes, d’herbes et golems ou d’éco-sabotage à la Edward Abbey, peuvent se révéler aussi significatives. Orchestrant une composition implacable entre registres narratifs que l’on aurait d’abord jugés totalement distincts, si ce n’est foncièrement incompatibles, Valérie Cibot nous offre un chant cruel des conséquences désastreuses de l’avidité qui ne se renie pas, même en cas de force majeure. La poésie sauvage de son écriture, celle charriée sur l’estran par la vague, avant, pendant et après, s’impose ainsi en beauté au cœur de l’urgence contemporaine et des myopies toujours revendiquées.

M. Karpman était enfant, pourtant il se souvient forcément des hommes qui allaient s’y embaucher parce que ça payait bien. Des millions de mètres cubes de sable, de gravier, de ciment, des pelleteuses, des grues. Sur la plage, l’administration française a pour mission d’exproprier les cabanes des ostréiculteurs. Une première fois la zone est devenue interdite d’accès. Les barbelés, les champs de mines autour, les forêts abattues pour faire passer les engins et les matériaux acheminés d’Allemagne, mais pas que. Ensuite, la construction : le terrassement des fondations, le déblaiement, l’installation de la treille métallique, les fers pour armer le béton. Une technique nouvelle à l’époque. Des entreprises de pointe. Après le ferraillage, le coffrage en bois pour décider de sa forme. Les éléments standardisés adaptés au relief. Le coulage, d’un seul tenant, avec des bétonnières installées en batterie, qui malaxent sans interruption. Le camouflage, enfin : stries tracées, ondulations dans le béton, herbe et terre, façades de pierres, taches de peinture. Plusieurs semaines de travail pour qu’ils se fondent dans le paysage.

Au début, les hommes étaient réticents alors les nazis ont envoyé des prisonniers et même quelques Juifs rescapés des pogroms de l’Est. Cela n’a pas duré. La somme d’argent quasi infinie du Troisième Reich, la France libérée par la force de l’économie française… Au lieu des ruines promises par les alliés, l’intégration au sein d’une économie européenne mobilisée autour de l’effort de guerre allemand. Des affiches de propagande partout. Le travail pour tous. Échapper au STO en Allemagne. Comment tout a basculé quand les hommes se sont dit qu’il valait mieux toucher cet argent que de le laisser aux Juifs et aux étrangers. Les blockhaus ne sont pas les poux hérités des nazis ; ils sont le signe de notre soumission à nous, les gens de l’île.

Valérie Cibot - Nos corps érodés - éditions Inculte

Charybde2, le 17/04/2020