Venez vous faire embrouiller les oreilles par Rafael Menjivar Ochoa

Amérique centrale, 1970 : à propos de voix à la radio et d’imitation de la vie, un court texte saisissant, une dictature en cours d’installation.

– Reviens en septembre, dit le Chauve en fouillant dans le tiroir de son bureau. Je te promets un bon rôle.

Il n’arrêtait pas de fouiller dedans quand on lui parlait de travail et d’argent. Il y plongeait le nez et il n’y avait pas moyen de l’en sortir.

– Ça fait loin, insistai-je.

Il regarda ses mains. On aurait dit qu’il ne les avait pas vues depuis des années et qu’il ne savait qu’en faire.

– Les enregistrements sont suspendus.

Du tiroir sortirent les bruits les plus variés : bois contre métal, papier contre plastique, ses mains contre tout.

Nous étions en avril. Il me restait de quoi payer mon loyer et manger pendant un mois. La veille, j’avais terminé les enregistrements et reçu mon dernier chèque, plus les soixante-dix pesos d’indemnités agrafés à la lettre de félicitations du directeur.

Deux cent vingt-cinq pesos pour survivre jusqu’en septembre.

– Excuse-moi, mais le budget était trop juste, dit le Chauve.

Il eut un sourire joyeux et sortit du tiroir un nécessaire à ongles d’un rouge agressif. Il l’ouvrit, regarda à l’intérieur, caressa le contenu du bout de l’index et se décida pour un instrument qui ressemblait à un bistouri.

– Vous avez acheté un enregistrement vénézuélien, l’accusai-je. Qu’est-ce que vous leur trouvez aux Vénézuéliens ?

Il haussa les épaules et entreprit de se curer les ongles, mais comme si cela n’avait pas d’importance. Ils étaient irréguliers, semblaient taillés au couteau. Aussi propres que ceux d’une nonne cloîtrée.

– Les Vénézuéliens les envoient enregistrés et ils reviennent moins cher. Reviens en septembre.

Je lâchai une insulte et il sursauta ; c’était la première réaction incontrôlée que je lui voyais. Il me regarda comme si j’avais tiré un boulet de canon près de son oreille. La frayeur dura deux secondes. Il passa ensuite sa langue sur le bord de l’ongle qu’il venait de nettoyer et il me regarda avec un sourire qui n’avait plus rien de joyeux.

– Tu n’as rien d’ici à septembre ?

– Non.

Il haussa de nouveau les épaules et passa sa langue sur le fil de son ongle.

– Ta voix ne convient pas pour les publicités, dit-il sur un ton compatissant. Tu es trop connu. Tu es le méchant des feuilletons radiophoniques, et ça ne fait pas vendre. Tu enregistres une publicité pour Coca Cola et Coca Cola fait faillite. C’est aussi simple que ça.

Je détestais sa manière de se nettoyer les ongles (parfois il s’arrachait les poils du nez ou perçait un bouton). Je détestais sa manière de se lécher les ongles. Je détestais tout ce qui se trouvait derrière ses ongles. Je voulais partir mais ne le pouvais pas : j’avais besoin de travail ou bien les choses tourneraient mal.

Célèbre acteur radiophonique dans le Salvador des années 1970, le narrateur est brutalement confronté à un trou d’air menaçant dans sa carrière jusqu’ici fort respectable. Pour survivre, il va accepter un job un peu particulier : prêter sa voix et les talents mimétiques qui y sont associés pour rendre un service bien rémunéré aux services spéciaux, qui ont grand besoin d’enregistrer une conférence de presse imaginaire à propos d’un enlèvement et d’un assassinat politique.

Je parle de Guadalupe Frejas parce que c’est la dernière fois que je l’ai vue. Elle est morte trois semaines plus tard, enfermée dans une cabine, devant tous les techniciens. Elle a succombé à une de ses crises alors qu’elle enregistrait une publicité pour je ne sais quelle savonnette.

La radio doit encore avoir la bande avec ses derniers spasmes. Le Chauve m’a proposé de l’écouter en privé un jour où il ne savait que faire pour faire le malin. J’ai refusé. La mort est un acte intime.

Quoi qu’il en soit, la mort de Guadalupe tomba à pic pour la radio. Le feuilleton vénézuélien était une cochonnerie, l’audience s’était cassé la figure, les lettres des auditrices inondaient le bureau du directeur et quelqu’un avait effacé par erreur quelques dizaines de chapitres. Si bien que « le regrettable décès de notre premier rôle féminin » servit de prétexte à rediffuser Le Dernier Amour, son grand succès de vingt et quelques années plus tôt, alors que je n’envisageais même pas encore de travailler dans des feuilletons radiophoniques. Cela m’ôtait tout espoir de travail avant février, c’était un des feuilletons les plus longs jamais enregistrés jusqu’alors.

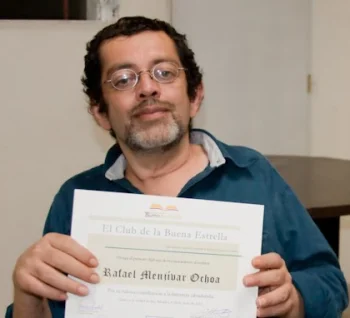

Rafael Menjivar Ochoa (1959-2011) est certainement, avec Horacio Castellanos Moya, le plus célèbre des écrivains salvadoriens de la « génération désenchantée », contrainte en grande majorité à l’exil à partir de la prise du pouvoir par l’armée en 1972 (pour ses parents, puis pour lui-même, ce fut le Nicaragua, le Costa-Rica et enfin le Mexique, dont il ne rentrera au pays qu’en 1999). Il a écrit une dizaine de romans, dont beaucoup ont été traduits en français il y a déjà quelque temps aux éditions Cénomane, avant que Quidamne reprenne récemment le flambeau : « Le directeur n’aime pas les cadavres » (1998) est paru en 2017, et ce « Ma voix est un mensonge », publié à l’origine en 1990, déjà traduit par Thierry Davo au Cénomane en 2013, est maintenant ressorti, dans une version revue, en mars 2018.

La maison rappelait celle des contes de fées. On aurait dit une maison de poupée, et elle n’était pas beaucoup plus grande. Elle était peinte en blanc, avec une porte cintrée et, aux angles, des figures qui ressemblaient à des cornets de glace.

Au rez-de-chaussée, il n’y avait pas de fenêtres ; le premier étage était une mansarde en trompe-l’œil. Il y avait deux grands vitraux Art Nouveau.

Je passai devant en simulant une indifférence que je ne ressentais pas. Je ne pus feindre longtemps : soudain, je les vis, tous en même temps, davantage avec mon corps qu’avec mes yeux.

Ils pouvaient être dix, ou vingt, ou cinq, et ils étaient là, avec leur âme de chiens de garde et leurs mains plus rapides que le regard. On aurait dit des piétons fortuits, occupés à traverser la rue ou acheter des cigarettes. L’un d’eux sifflait en se dirigeant vers moi ; un autre, sans expression, parlait au téléphone dans la cabine au coin de la rue ; deux jeunes blonds – c’était eux aussi – écoutaient la radio à plein volume, dans une voiture de fils à papa, mais sans plaques d’immatriculation, tandis qu’un faux vendeur de polices d’assurance à domicile, avec porte-documents et tout, regardait sa montre en attendant un taxi, redoutant d’arriver en retard au plus important des rendez-vous. Il y avait un cireur de souliers, un vendeur à la porte de l’animalerie de l’autre côté de la rue, un homme aux cheveux blancs et au regard triste appuyé contre un poteau.

Dans le même cadre général radiophonique que « La tante Julia et le scribouillard », mais avec un traitement ô combien différent de celui choisi par Mario Vargas Llosa, Rafael Menjivar Ochoa déploie en moins de 150 pages une redoutable mécanique de précision obscure : évitant de ressasser des évidences, fuyant les platitudes des effets spéciaux du thriller, il développe une noirceur monumentale, abîmant ses personnages ordinaires et contraints dans les paranoïas obligatoires et les collaborations dûment forcées de la dictature en cours d’implantation, et écrit ici mieux que bien des dénonciateurs politiques officiels la réalité des pouvoirs bien décidés à ne jamais se laisser chahuter par les partageux, égalitaristes et autres sympathisants communistes – pouvoirs dont la palette argumentative, large et extra-large, ne laisse pas forcément beaucoup de recours à ses opposants comme à ses (simples) non-sympathisants. Et c’est ainsi que ce texte court à tonalité policière déploie sa grandeur paradoxale.

Ce qu’en dit Yan, sur son blog Encore du Noir, est ici.

Rafael Menjivar Ochoa

Ma voix est un mensonge de Rafael Menjivar Ochoa, Édition Quidam

Charybde2 le 19/04/18

l'acheter chez Charybde ici