La résistible ascension de la traduction expérimentale

Autrefois, on traduisait assez librement. On adaptait, par égard pour la langue d’arrivée, peut-être, ou pour ne pas trop déranger le lecteur. On ne prenait guère de gants. Les noms des personnages, on les changeait sans hésiter. Les allusions, les références, souvent on les sautait, comme des haies guère hautes (des héguerrothes ?) mais néanmoins gênantes. On changeait le titre, aussi. On omettait volontairement des passages.

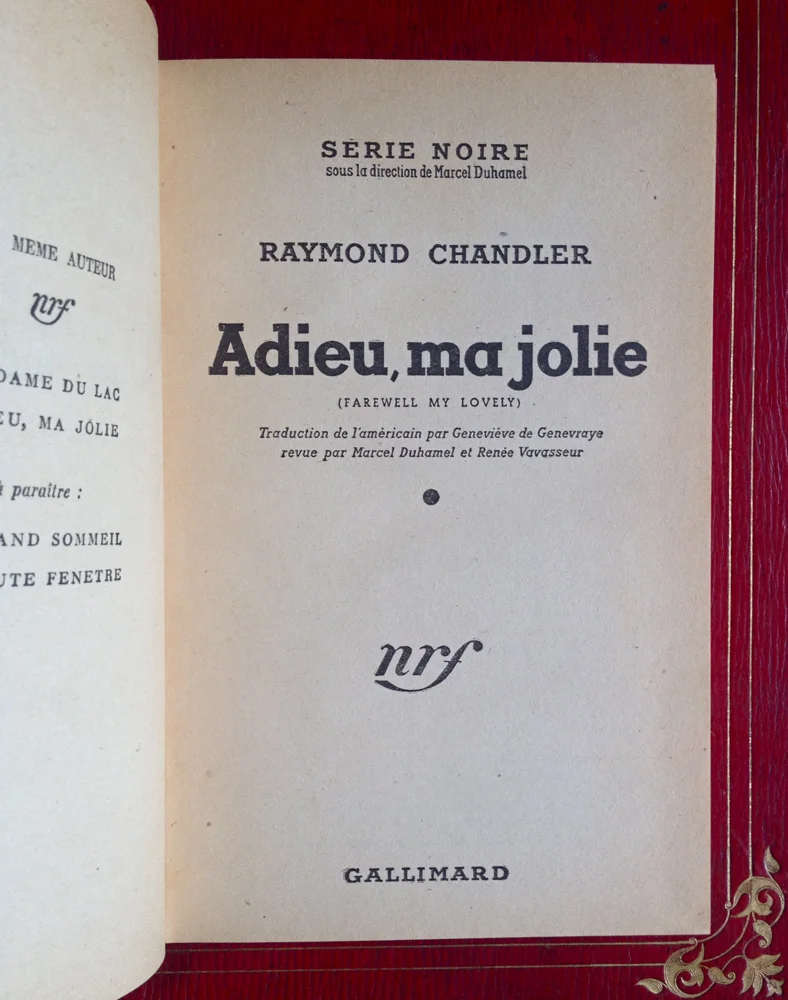

La spécialité de la Série Noire en version Marcel Duhamel-: Quand ça cause, tu coupes !

Bref, on prenait ses aises avec et dans le texte, comme si ce qui aujourd’hui nous paraît une incroyable trahison était alors une manière décontractée mais nullement hostile d’aider le texte à revivre dans une autre langue. Traduire équivalait alors plus ou moins à « reprendre », non à « restituer ». On reprenait le fil et on cousait comme ça venait.

Les choses ont changé. Aujourd’hui, peut-être parce que nous vivons depuis un bon moment à l’ère de la reproduction instantanée, on respecte scrupuleusement le texte. On ne s’en écarte plus. Tout écart serait perçu comme une faute : soit d’inattention – or l’incompétence tend à être bannie dans ce domaine –, soit d’ordre éthique, reflétant un mépris du texte original. On est désormais scrupuleux, et sans doute aurait-on aurait des scrupules à ne pas l’être. On est fidèle. C’est-à-dire qu’on applique à tous les textes une rigueur certaine, même si tous les textes n’ont pas bénéficié d’une rigueur aussi rigoureuse.

Pourtant, de même que dans l’histoire de la littérature on peut parfois observer, parallèlement (?) à un mouvement traditionnel ce qu’on appelle en général une avant-garde, de même on pourrait être en droit d’attendre de la traduction qu’elle invente, qu’elle innove, bref, on pourrait fort bien désirer une traduction d’avant-garde – qui à sa façon viendrait renouer avec la traduction soi-disant décontractée d’antan, mais motivée, peut-on l’imaginer, par des ambitions plus rebelles. Que pourrait-être une traduction avant-gardiste ? Prenons un exemple : Les grandes épopées homériques ont bien été traduites en prose, alors pourquoi ne traduirait-on pas certains romans en vers, même libres ? Mais bizarrement, les traducteurs, même quand ils sont écrivains (et ils sont nombreux à être les deux), ne se lancent que rarement dans ces entreprises périlleuses. Quel éditeur accepterait en effet de les suivre ?

Il n’en reste pas moins qu’on touche là un point sensible. A de très rares exceptions (Beckett, Perec, une poignée, vraiment), le traducteur n’ose imaginer que son geste puisse faire œuvre – comme si l’insoumission pourtant tangible dans les grandes œuvres ne devait en aucun cas transpirer dans l’acte de traduire. Il n’y a sans doute qu’en poésie qu’on admet des « écarts », des « partis pris » radicaux, d’innovantes solutions. Bref, la traduction n’est pas considérée, sans doute à juste titre, comme un genre littéraire ; on n’attend donc pas d’elle qu’elle effraie la langue.

Il est vrai qu’une traduction expérimentale aurait de quoi déstabiliser le lectorat. Mais si tel est le cas, je pose cette question : n’en serait-elle pas d’autant plus souhaitable ?

Cannibale Claro le 9/10/17