Alan Moore, en somme …

La somme critique en français à propos d’Alan Moore.

Succédant sous une forme considérablement étoffée et remaniée à « L’Hypothèse du lézard » (2005), "Tisser l'invisible" publié en 2010 aux Moutons Électriques, est sans doute la plus riche et la plus importante somme en français consacrée à Alan Moore, artiste aux facettes difficilement dénombrables, dont la principale reste toutefois celle de scénariste acclamé – et largement révolutionnaire – de comics, au premier rang desquels, en termes de notoriété, figurent « V for Vendetta » (1982-1985), « Watchmen » (1986-1987) et « From Hell » (1989-1996).

Le « Panorama d’une œuvre » concocté par Jean-Paul Jennequin et François Peneaud est impressionnant, et permet d’emblée à la lectrice ou au lecteur, de saisir à travers ce parcours historique mené tambour battant, la variété, la puissance et la permanente inventivité du travail d’ Alan Moore – et de rappeler aussi quelques caractéristiques profondes de sa personnalité déterminée.

En 1970, la vie d’Alan Moore prend un tournant décisif : il est renvoyé de son lycée pour trafic de L.S.D. Et le directeur ne fait pas les choses à moitié, puisqu’il contacte tous les établissements scolaires où Moore voulait s’inscrire pour leur conseiller de ne pas l’accepter. Les années d’étude d’Alan Moore étaient bel et bien terminées. Commence alors pour lui une série de petits boulots non qualifiés qui iront du transport des peaux de moutons venant de l’abattoir au nettoyage des toilettes dans un hôtel. (…)

Inversement, avec Watchmen, Moore se livre à un questionnement des effets sociétaux de l’existence de surhommes– en fait, d’un seul surhomme, ce qui est déjà bien suffisant – dans un monde préoccupé par la possibilité d’une apocalypse nucléaire, comme pouvait l’être l’Occident des années 1980. L’auteur a d’ailleurs plusieurs fois affirmé son opposition à l’Amérique reaganienne sûre d’elle-même et de sa puissance de feu.

La structure narrative de Watchmen a également contribué à la renommée de ce travail : toute en rappels, visuels ou textuels, en boucles et symétries, dotée d’une mise en abyme par l’inclusion d’une terrifiante BD de pirates reflétant les événements de l’histoire principale, cette structure d’une grande complexité reste une des grandes preuves de la spécificité de la bande dessinée en tant que moyen d’expression. Mais ce sont bien les thèmes généraux qui traversent l’œuvre qui font qu’elle transcende le genre super-héros. Comme dans Marvelman ou V for Vendetta, la question du statut des « héros », de leur volonté démiurgique se rapprochant d’un « fascisme bienveillant », est abordée de front, et la fin largement ouverte laisse chaque lecteur décider par lui-même.

Plusieurs entretiens avec des artistes ayant collaboré, de très près ou d’un peu plus loin, avec Alan Moore, nous sont proposés (« En direct de l’Enfer » (Johan Scipion avec Eddie Campbell, le dessinateur de « From Hell »), en 2001, « Hommage à la corne d’abondance », de Michael Moorcock, « Top Cop », de Paul Di Filippo, qui a succédé au créateur sur la série Top Ten, « Monsieur Moore et moi », de Stephen R. Bissette, lecteur admiratif avant de devenir l’illustrateur sur Swamp Thing) ainsi que trois entretiens avec l’auteur lui-même : le premier avec Johan Scipion en 2000 (« Ainsi parlait Allan »), le deuxième avec Sara Doke en 2006 (« C’est presque comme le sexe ») et le troisième avec Laurent Queyssi en 2005 (« Au coin du feu avec oncle Al »).

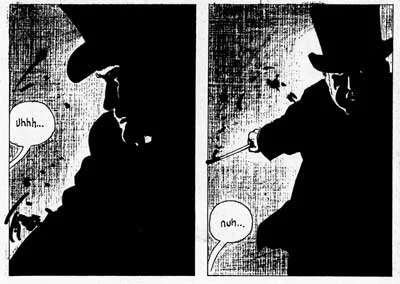

From Hell

À un certain moment, j’ai fait de mon mieux pour essayer de comprendre cette génération de lecteurs de comics apparue depuis que j’avais écrit Watchmen, ce nouveau lectorat qui veut une pleine page toutes les trois planches. Depuis les scénarios inexistants jusqu’aux dessins tape à l’œil, tout cela me semblait plus proche du recueil de pin-up que du comic book. Mais j’ai tout de même essayé de produire ce genre de choses, pour sonder les goûts du public et voir de quelle manière je pouvais y répondre. Je me suis vite aperçu que je faisais fausse route ! Mon travail n’est pas, et n’a jamais été, d’écrire les histoires que les lecteurs attendent. Mon boulot, c’est de leur dire ce que j’ai envie de leur dire. Dans l’affaire, c’est moi qui suis censé savoir ce que je veux. Le public, lui, n’en sait rien et c’est justement pour ça que c’est le public ! [rires] Vous savez, je crois que je donne le meilleur de moi-même quand je fonctionne presque en égoïste. C’est lorsque j’écris pour mon propre plaisir que je finis par intéresser le plus de monde à ce que je fais. (Entretien avec Johan Scipion)

Il y a quelque chose, c’est une relation procréative, c’est ce qui arrive quand vous mettez un peu de vous avec un peu de quelqu’un d’autre, le produit de deux cerveaux. Parce que l’artiste essaie de dessiner pour me plaire, parce que je m’entends bien avec mon artiste, parce que l’on s’aime bien. Ils veulent faire un travail qui va vraiment me plaire, me faire plaisir et je vais aller les voir et les couvrir de compliments et, en même temps, j’écris pour plaire à l’artiste, j’ai envie d’écrire des scènes que je sais que cet artiste va vraiment aimer dessiner et dans lesquelles il aura envie de mettre toute son énergie. En fait, c’est ça, du moment que l’on s’engage tous les deux pour l’excellence du résultat final et que c’est la règle numéro un dans la relation, tout fonctionne bien… (Entretien avec Sara Doke).

À mon avis, quand je travaillais sur les Watchmen ou sur Marvelman ou sur Swamp Thing, ou n’importe lequel des autres scénarios de super-héros sur lesquels je travaillais dans les années 1980, le mot-clé, le mot d’ordre était « déconstruction ». Je déconstruisais ces trucs et, comme j’étais très postmoderne, je démontais ces icônes pour voir comment elles fonctionnaient. On parlait beaucoup de déconstruction dans les dernières décennies du XXe siècle, mais pour moi, si c’était nécessaire, c’était en tant que partie d’un processus. Selon moi, aujourd’hui, ça ressemble plus à un procédé alchimique où l’alchimiste parlera de deux principes fondamentaux : solve et coagula. Solve parlant de la dissolution de quelque chose, du fait de le démonter, de le déconstruire, coagula parlant de le remonter, de le reconstruire. Dans un sens, on parle d’analyse : démonter quelque chose et l’examiner et puis le synthétiser, remettre les éléments ensemble d’une manière qui, on peut l’espérer, fonctionnera mieux. (Entretien avec Sara Doke).

C’est le problème de la bande dessinée. Si j’étais un écrivain et que j’écrivais des romans ou des poèmes, je pourrais m’avancer dans quelque chose puis décider que cela ne marche pas et recommencer. (…) Mais dans les comics, lorsqu’on écrit la troisième partie de l’histoire, la première est déjà imprimée. Tout ce que j’ai fait a toujours été un premier jet. S’il y a une idée dont je pense qu’elle ne marche pas comme je le voudrais, je n’ai pas l’opportunité de changer. (Entretien avec Laurent Queyssi).

David Camus nous propose dans « L’art du scénario » une passionnante lecture commentée du « Alan Moore’s Writing for Comics », non traduit en français, la petite bible de l’écriture d’abord publiée en 1985 avant d’être rééditée en 2008, particulièrement précieuse pour comprendre sa manière particulière d’aborder le récit en bande dessinée, mêlant les considérations techniques détaillées et les astuces d’écriture au sein d’une vision cohérente de l’art exigeant de la narration associant texte et image, et trouve in fine, pour encourager le lecteur ou le praticien à l’innovation permanente, des accents dignes de Jorge Luis Borges ou du Claro de « Hors du charnier natal » :

Alan Moore est un artiste constamment en mouvement, qui cherche perpétuellement à se renouveler. Et il nous invite à faire de même. Mieux, il nous met en garde contre le danger qu’il y aurait à ne pas le faire. Parmi ses conseils, on trouve celui-ci : « Si vos histoires reçoivent des critiques favorables pour leur tonalité sombre, qui fait réfléchir, alors il est grand temps de commencer à vous demander si vous ne devriez pas faire quelque chose de plus léger et d’idiot. »

Il nous cite D.H. Lawrence, qui conseillait de s’immerger dans l’élément le moins attirant, et de commencer à nager !

Et nous invite à nous demander avec Brian Eno : « Que ne feriez-vous pas ? » Et de le faire. Pourquoi ? Parce que : « (…) si vous êtes sûr de pouvoir faire une chose, ça veut dire qu’il n’y a quasiment aucun voire aucun intérêt à la faire. »

Landry Noblet, en étudiant une séquence à la fois fort célèbre et moins emblématique au sein de l’œuvre, se penche sur le rôle du passé des personnages dans la construction de leur épaisseur mythique (« Killing Joke, Watchmen et le poids du passé »), tandis que Pascal Blatter, autour du personnage de Supreme, examine le contraste entre l’Alan Moore des Watchmen, et celui d’aujourd’hui (« Lumineuse redéfinition du super-héros »). David Camus, signant son deuxième article ici (« Métro, boulot, super-héros – Banalité du super-héros dans Top 10 ? »), analyse cette étonnante série située dans la ville de Neopolis, dont tous les habitants ou presque sont des super-héros, et dans laquelle le commissariat de police doit, malgré tout, faire son job. Alexandre Mare, avec son « Gentil coquelicot, Mesdames », propose une lecture détaillée et captivante de Lost Girls, le fascinant travail « pornographique » d’Alan Moore rassemblant les héroïnes d’Alice au Pays des Merveilles, de Peter Pan et du Magicien d’Oz dans un grand hôtel européen juste avant la guerre de 1914. Guillaume Laborie réalise une superbe lecture politique de l’ensemble de l’œuvre, ou presque (« Des mondes sans dieux ni maîtres ? »). Anthony Lioi interroge les figures socio-urbanistiques dans l’une des séries les plus récentes, avec son « La cité radieuse – New York en tant qu’écotopie dans Promethea, Livre V », et enfin, Harry Morgan et Manuel Hirtz concluent l’ambitieux ouvrage en confrontant la manière dont Alan Moore joue des emprunts au réel et à l’imaginaire dans son œuvre (« Jack l’Éventreur dans la planète Mars – Références littéraires et citation du réel chez Alan Moore »).

Les super-héros ne se sont jamais remis, à la fin des années 1980, de la venue d’Alan Moore dans le monde des comics. Avec Watchmen, chef d’œuvre devenu depuis pierre angulaire de toute biographie lui étant dédiée, ce scénariste hors normes a complètement révolutionné le genre en lui apportant une profondeur et une noirceur inconnues jusqu’alors.

Dix ans plus tard, avec la série Suprême, Alan Moore continue de faire vivre et évoluer le genre, mais en marquant un virage important : revenant aux sources traditionnelles des comics, il redéfinit la notion de super-héros, non plus en tant qu’humain réaliste et enténébré, mais en tant que figure idéale et solaire. Ce faisant, il jette un regard critique sur son travail antérieur et ouvre la voie à une création nouvelle. (Pascal Blatter, « Lumineuse redéfinition du super-héros »).

L’un des aspects les plus frappants du génie singulier d’Alan Moore est qu’il use indistinctement de références fictionnelles (pour l’essentiel d’emprunts à un canon de littérature écrite centré sur les mondes imaginaires) et de références factuelles (principalement scientifiques, occultisantes et historiques), pour les ordonner dans les structures cristallines qui caractérisent son œuvre. Nous allons ici aborder cette indistinction entre références fictives et références factuelles, la vision de la planète Mars et la vision du monstre criminel victorien. Nous exploiterons pour ceci trois œuvres, The League of Extraordinary Gentlemen, From Hell et Watchmen. (…)

La difficulté qu’on peut pressentir dans une telle entreprise de remploi indistinct de fiction et de réalité, c’est que le réel se plie moins facilement que la fiction aux desseins du scénariste. Les auteurs de romans historiques ont l’habitude de faire subir au référent qu’ils convoquent les déformations qui sont nécessitées par la fiction (depuis les romans de Walter Scott, les personnages des romans historiques rencontrent d’autres personnages qui normalement devraient être morts ; des événements qui, dans la réalité, sont séparés par plusieurs décennies, sont décrits comme contemporains, etc.). Mais précisément, Moore ne se soucie pas d’écrire du roman historique. (…) Ce n’est donc pas la mise en fiction d’un matériau événementiel préexistant (la transformation de l’Histoire en histoire) qui pose problème, puisque Moore n’en fait qu’à sa tête. La difficulté apparaît au niveau de la structuration interne de l’univers fictionnel obtenu à partir d’un référent historique. L’art d’Alan Moore consiste à créer ce que nous appelons plus haut des structures cristallines, c’est-à-dire des structures fictionnelles où les motifs se reflètent les uns dans les autres et qui, lorsqu’on les considère dans leur totalité, se caractérisent par la symétrie de leur organisation.

Cependant, ce qui fonctionne comme l’organisation d’un monde fictionnel cohérent quand Moore convoque et jointoie des univers fictionnels divers semble fonctionner différemment quand il utilise à ses fins des fragments de réalité. L’œuvre tend alors vers une juxtaposition de symboles et l’événement tend à disparaître derrière l’interprétation que lui donne l’auteur. Autrement dit, Moore excelle à concrétiser, à incarner des mythes littéraires, à leur donner force et épaisseur, mais quand il part de la réalité (…), il obtient le résultat inverse : les personnages et les événements se dissolvent dans le rêve. La structure qui est mise en place est une structure abstraite, de type gnostique. (Harry Morgan & Manuel Hirtz, « Jack l’Éventreur dans la planète Mars »)

Voici bien un ouvrage indispensable aux fans, nécessaire aux curieux, décisif pour celles et ceux qui s’intéressent aux transformations profondes des formes et des genres littéraires, et un excellent travail préparatoire avant l’arrivée du roman « Jérusalem » en français, à l’automne prochain.

Alan Moore par Dave Sim & Gerhard

Alan Moore – Tisser l’invisible - sous la direction de Julien Bétan, éditions Moutons Invisibles

Coup de cœur de Charybde2

l'acheter ici