"De nos frères blessés" de Joseph Andras, ou les dernières semaines de Fernand Iveton

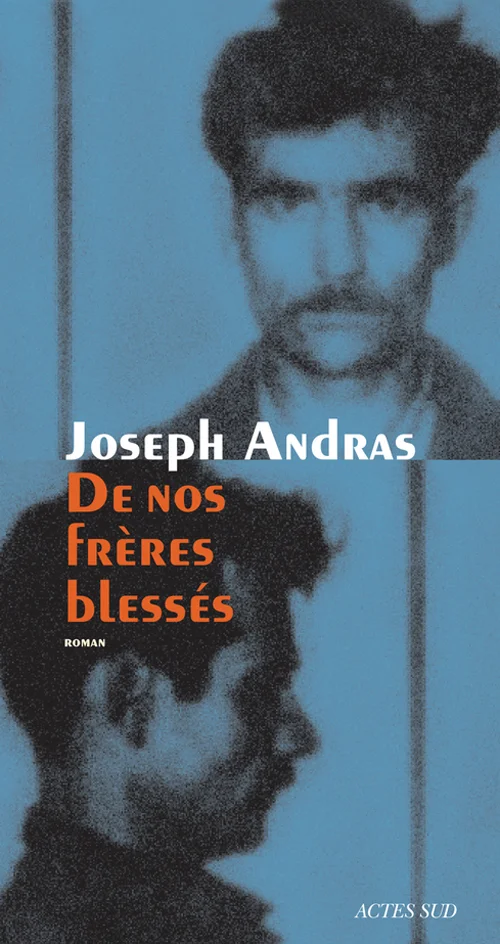

Tragique et fulgurant, confrontant l’humanité profonde de l’ouvrier algérien à la froide raison de l’Etat colonial qui le mène à l’échafaud, “De nos frères blessés”, premier roman de Joseph Andras, propose à travers ses pages une reconstitution saisissante des ultimes semaines de Fernand Iveton. L’auteur - un Français trentenaire, lauréat d'un Goncourt du premier roman qu'il vient de refuser - donne corps et voix dans son récit à ce militant communiste algérien d’origine européenne, arrêté en novembre 1956 après une tentative de sabotage dans son usine et atrocement torturé par la police avant d’être jugé par un tribunal militaire, puis guillotiné « pour l’exemple » le 11 février 1957.

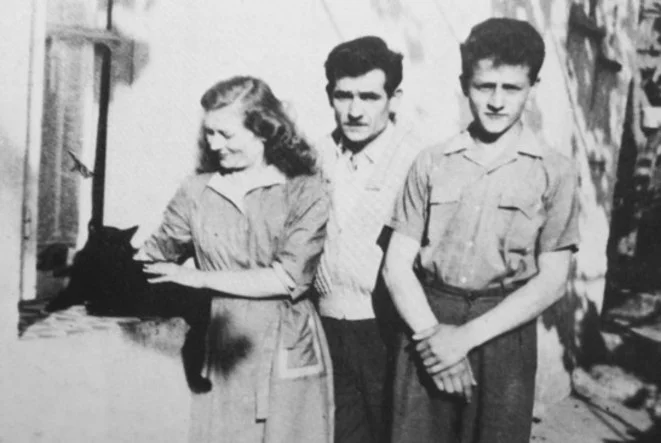

Fernand Iveton, Hélène, son fils Jean Claude et le chat Titi © DR

En 149 pages, le lecteur se glisse ainsi dans la peau d’un homme -qu’il sait condamné par avance- partage son supplice, son attente d’être gracié, ses souvenirs heureux- avec sa femme Hélène dans le Clos-Salembier de son enfance- jusqu’à finir par épouser son engagement pour l’Algérie indépendante. Avec ce choix de narration, mêlant action et dialogues au présent aux flash-back consacrés en majorité à l’histoire d’amour entre Fernand et Hélène Iveton, le romancier livre avec une rare intensité un récit déjà chargé du poids de l’Histoire.

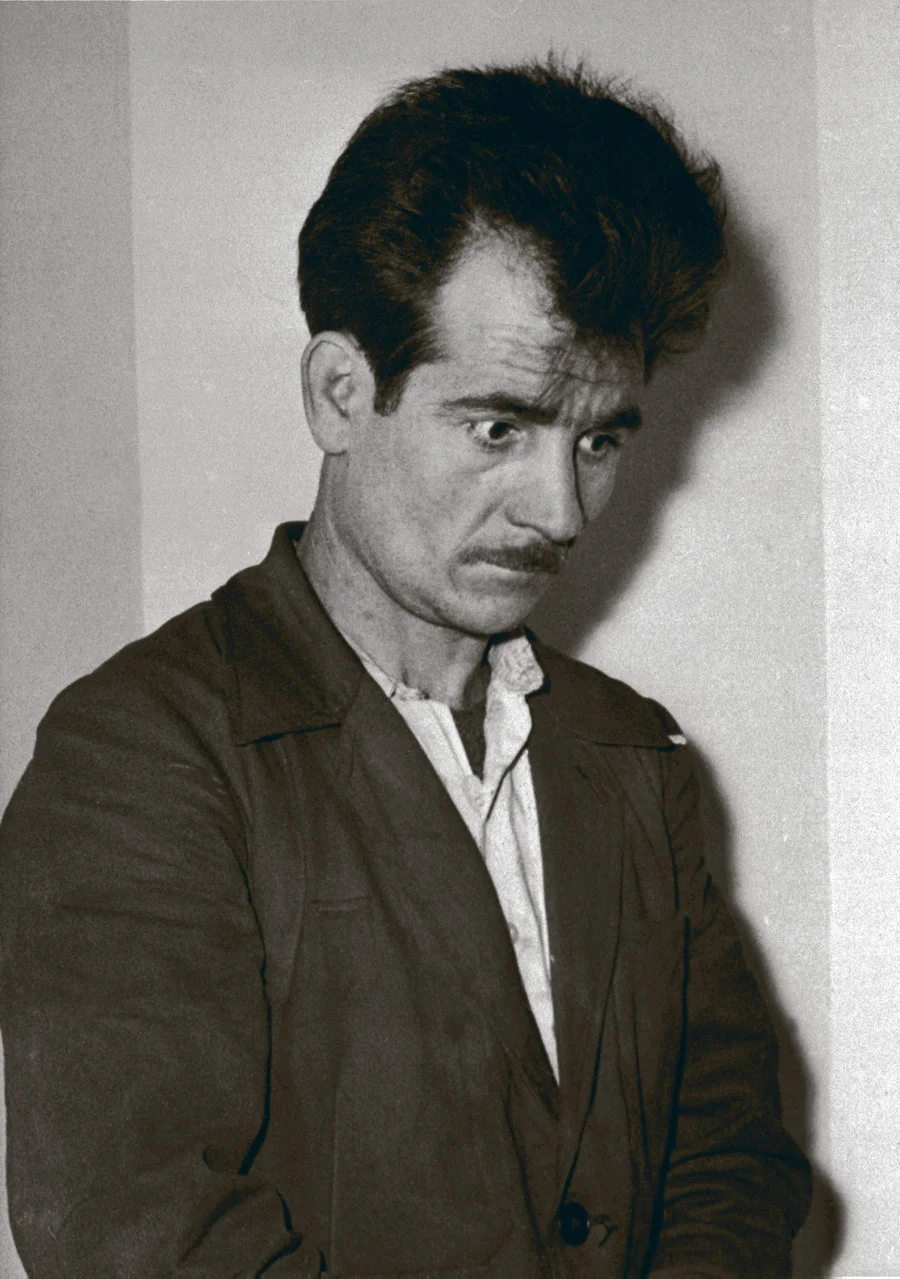

Il lui permet surtout de brosser un portrait à hauteur d’homme du militant anticolonialiste dont les attitudes, les sentiments, le sens élevé de la justice et l’attachement à la terre natale sont évoqués dans des passages parmi les plus poignants du roman.

Ce qui donnera, par exemple, ces pages, à la limite du soutenable, où Iveton dont « chaque portion, chaque espace, chaque morceau de chair blanche ont été passé à l’électricité », se demande de « quelles matières sont fait les héros », lui qui venait de livrer, sous la torture, des noms de camarades. Le souci d’humaniser des figures que l’histoire retiendra comme des héros transparaît, par ailleurs, dans la description de compagnons de lutte d’Iveton, comme celle de l’ami d’enfance, Henri Maillot, jeune aspirant de l’armée française, tombé au champs d’honneur six mois plus tôt après avoir détourné un camion d’armes au profit des Cdl (combattants du Parti communiste algérien, ralliés au Fln en 1956).

A cette capacité de faire de personnages historiques des figures romanesques attachantes et accessibles, Joseph Andras ajoute une reconstitution des plus fidèles de l’ambiance nauséabonde de « pogrom » qui règne lors du procès de Fernand Iveton, en pleine bataille d’Alger marquée par les opérations d’un général Massu et de ses « paras » grisés par leurs « pouvoirs spéciaux ».

La population européenne surexcitée y est décrite comme une « nuée d’oiseaux de malheur », une « lente goulée d’âmes en attente d’un peu de sang épais et vif », applaudissant dans l’ « ivresse et (les) dents déployées » à la lecture du verdict condamnant à mort le « traître ».

Cette pression de « l’opinion publique » sur le gouvernement français est également évoquée à travers l’attitude de la presse coloniale, et celle -tout aussi significative- de la presse communiste en France, mobilisée pour Iveton, mais dans ses « pages intérieures ».

Garde des sceaux de l'époque, François Mitterand, comme le président René Coty, refusa de grâcier Fernand Iveton. "Iveton demeure comme un nom maudit. […] On se demande comment Mitterrand pouvait assumer ça. J’ai dû prononcer le nom [d’Iveton] deux ou trois fois devant lui et cela provoquait toujours un malaise terrible, qui se transformait en éructation. […] On se heurte à la raison d’État." B. Stora et F. Malye, François Mitterrand et la guerre d’Algérie.

L’attitude du Président français René Coty face à la demande de grâce introduite par les trois avocats du militant (Albert Smadja, Joe Nordmann et Charles Laînné) est, également, évoquée par le romancier qui s’est inspiré de l’enquête menée par l’historien français Jean-Luc Einaudi sur les circonstances de la condamnation de Fernand Iveton.

A cette atmosphère où « haine » et « raison d’Etat » conduiront à l’exécution du militant, Joseph Andras oppose l’attitude des compatriotes de Fernand Iveton: une solidarité forgée par la conviction de mener une même « combat libérateur », restituée dans les dialogues avec ses compagnons de cellule dans la prison de Barberousse (Serkadji).

“« En nos corps fortifiés / Que vive notre idéal / Et vos sangs entremêlés / Pour que demain, ils n’osent plus / Ils n’osent plus nous assassiner. »”

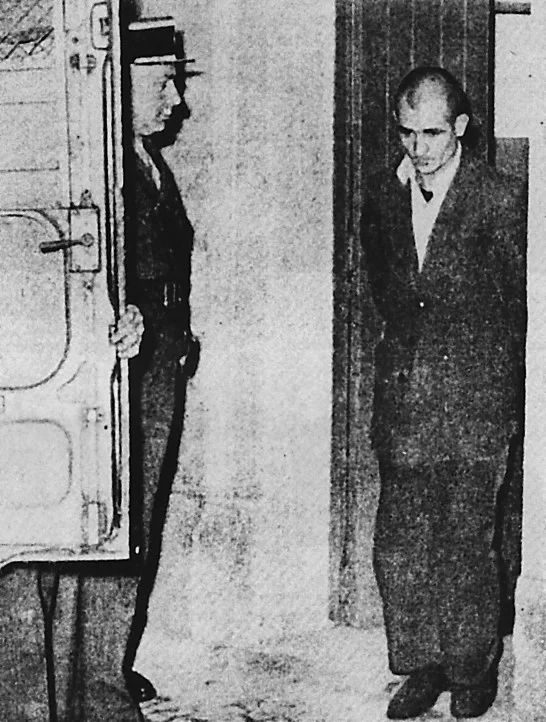

Le 11 février 1957 à la prison de Barberousse à Alger, Fernand Iveton militant du Parti communiste Algérien marche courageusement au supplice. La légende photo est d'Alger Républicain.

Cette communauté de combat atteindra son apogée dans le récit des derniers instants d’Iveton, conduit à la guillotine sous les clameurs de « Tahia El Djazaïr » (vive l’Algérie) que lui-même entonnera face à son bourreau. Avec un récit aussi court que mémorable, une langue puissante à la rage contenue, et un style sec, mais « percutant » dira son éditeur algérien, Joseph Andras réussit le pari d’aborder un épisode marquant d’une histoire commune à l’Algérie et à la France, sans y sacrifier la beauté de la littérature. Ce romancier, né en 1984 en Normandie, s’inscrit également dans la veine des jeunes auteurs de son pays, comme Alexis Jenni, qui convoquent dans leurs oeuvres les crimes coloniaux, aujourd’hui encore occultés par la mémoire collective des Français. Co-édité par Barzakh et Actes Sud, « De nos frères blessés » sera disponible dans les librairies algériennes dans les tout prochains jours.

Par Fodhil BELLOUL, critique parue dans El Hayat El Arabiya

Joseph Andras, "De nos frères blessés", Actes Sud, 144 pages, 17 euros

EXTRAITS DU LIVRE "DE NOS FRERES BLESSES", PAR JOSEPH ANDRAS

Pas cette pluie franche et fière, non. Une pluie chiche. Mesquine. Jouant petit. Fernand attend à deux ou trois mètres de la route en dur, à l’abri sous un cèdre. Ils avaient dit treize heures trente. Plus que quatre minutes. Treize heures trente, c’est bien ça. Insupportable, cette pluie sournoise, pas même le courage des cordes, les vraies de vraies, juste assez pour mouiller la nuque du bout des doigts, goutte avare, et s’en tirer ainsi. Trois minutes. Fernand ne quitte plus sa montre des yeux. Une voiture passe. Est-ce elle? Le véhicule ne s’arrête pas. Quatre minutes de retard. Rien de grave, espérons. Une seconde voiture, au loin. Une Panhard bleue. Immatriculée à Oran. Elle se range sur le bas-côté – la calandre toute déglinguée, celle d’un vieux modèle. Jacqueline est venue seule; elle regarde autour d’elle en sortant, à gauche puis à droite, à gauche encore. Tiens, voilà les papiers, tu as toutes les indications dessus, Taleb a tout prévu, ne t’inquiète pas. Deux feuillets, un par bombe, avec les indications précises. Entre 19 h 25 et 19 h 30. Avance du déclic, 5 minutes… Entre 19 h 23 et 19 h 30. Avance du déclic 7 minutes… Il n’est pas inquiet : elle est là, présente, c’est tout ce qui importe. Fernand glisse les papiers dans la poche droite de son bleu de travail. La première fois qu’il l’avait vue, chez un camarade, voix basses et tamis des éclairages, comme de juste, il l’avait prise pour une Arabe, la Jacqueline. Brune, très brune, assuré- ment, un long nez busqué et des lèvres pleines, assurément, mais pas arabe, pourtant, non… Les paupières rebondies sur des grands yeux sombres, quoique francs rieurs, fruits noirs un peu cernés. Une belle femme, à n’en pas douter. Elle sort du coffre deux boîtes à chaussures pour hommes, pointures 42 et 44, c’est indiqué sur le côté. Deux? Ah, impossible. J’ai prévu que ce sac, regarde, un sac trop petit pour mettre plus d’une seule bombe. Et puis le contremaître me surveille, je vais me faire remarquer si je rentre avec un autre sac. Oui, vraiment, crois-moi. Fernand porte l’une des boîtes à son oreille : sacré boucan, dis donc, tic-tic tic-tac tic-tac, tu es certaine que…? Taleb ne pouvait pas mieux faire mais tout ira bien, ne t’en fais pas, répond Jacqueline. C’est entendu. Monte, je te dépose un peu plus loin. Drôle de nom, le coin, n’est-ce pas? Il faut bien discuter de quelque chose, se dit Fernand, qui pense qu’il vaut mieux parler de tout sauf de ça tant que rien n’est fait. Le Ravin de la femme sauvage. Tu connais la légende?, demande-t-elle. Pas vraiment. Ou je l’ai oubliée… Une femme, c’était au siècle passé, ça nous rajeunit pas, en effet, une femme avait perdu ses deux enfants dans la forêt juste au-dessus, après un repas, un pique-nique, la petite nappe sur l’herbe, le printemps, je ne te fais pas un dessin, les deux pauvres petits malheureux ont disparu dans le ravin, personne ne les a jamais retrouvés et la mère est devenue folle à lier, elle n’a jamais voulu abandonner, elle est restée sa vie entière à les rechercher, alors on l’a appelée la sauvage, elle ne parlait plus, ou juste des petits cris comme une bête blessée, voilà, et un jour on a retrouvé son corps quelque part, là, peut-être où tu m’attendais, qui sait? Fernand sourit. Drôle d’histoire, pour sûr. Elle se gare. Descends ici, il ne faut pas qu’on voie la voiture à proximité de l’usine. Bonne chance à toi. Il sort du véhicule et lui fait un signe de la main. Jacqueline le lui rend et presse la pédale d’accélération. Fernand ajuste le sac de sport sur son épaule. Vert pâle, avec un bandeau plus clair au niveau de l’ouverture à lacet – un sac qu’un ami lui a prêté et avec lequel il va faire du basket-ball le dimanche. Avoir l’air le plus naturel possible. L’air de rien, donc, de rien du tout. Voilà plusieurs jours qu’il l’emportait avec lui au travail pour habituer l’œil des gardiens. Penser à autre chose. La femme sauvage du ravin, quelle drôle d’histoire, oui. Mom’ est là. Son nez pesant, convaincu sur sa moustache. Tout va bien depuis tout à l’heure? Oui, sûr, je suis allé marcher un peu pour me dégourdir les jambes, ça m’a claqué le boulot ce matin. Non, rien à faire de la pluie, Mom’, et puis c’est que tchi, ça, juste un petit crachin qui va passer d’une minute à l’autre, je te le dis… Que tchi, que tchi, comment qu’il parle le franchouillard. Mom’ lui tape sur l’épaule. Fernand pense à la bombe au fond du sac, la bombe et son tic-tac tic-tac. Quatorze heures, le moment de retourner aux machines. J’arrive, je pose mon sac et j’arrive, Mom’, oui, à tout de suite. Fernand balaie la cour des yeux en prenant soin de ne pas tourner la tête. L’air de rien. Nul geste brusque. Il marche lentement en direction du local désaffecté qu’il avait repéré il y a trois semaines. Le gazomètre de l’usine était inaccessible : trois postes de garde à franchir et des barbelés. Pire qu’une banque en plein centre-ville ou qu’un palais présidentiel (sans parler du fait qu’il faut se déshabiller des pieds à la tête, ou presque, avant d’y pénétrer). Impossible, en somme. Et puis dangereux, bien trop, avait-il confié au camarade Hachelaf. Pas de morts, surtout pas de morts. Mieux vaut le petit local abandonné où personne ne va jamais. Matahar, le vieil ouvrier avec sa tête moutarde en papier froissé, lui a donné la clé sans le moindre doute – juste pour faire une petite sieste, Matahar, je te la rends demain, tu dis rien aux autres, promis? Le vieux n’avait qu’une parole, م���العظي واهلل, jamais je dirai rien à personne, Fernand, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Il sort la clé de sa poche droite, la tourne dans la serrure, regarde furtivement derrière lui, personne, il entre, ouvre le placard, pose le sac de sport sur l’étagère du milieu, referme, un tour de clé. Puis gagne la porte principale de l’usine, salue le gardien comme le veut l’usage et se dirige vers sa machine-outil. Il ne pleut plus, tu as vu, Mom’. Il a vu, en effet, sale temps quand même que ce mois de novembre qui n’en fiche qu’à sa tête toute grise. Fernand s’assoit derrière son tour et enfile ses gants élimés aux jointures. Un contact, dont il ignore le nom et le prénom, l’attendra ce soir à dixneuf heures à la fermeture de l’usine, juste avant que la bombe n’explose. Puis le conduira dans une cache dont il ignore également l’adresse, sinon qu’elle se situe dans la Casbah, d’où il rejoindra ensuite le maquis… Le lendemain, peut-être, ou quelques jours plus tard, ce n’est pas à lui d’en décider. Rester derrière son tour et patienter pour sortir, comme tous les jours, en même temps que tout le monde, poser les gants verts et élimés, comme tous les jours, rigoler un peu avec les copains et à demain, c’est ça, bonne soirée les gars, le salut à la famille. Ne pas éveiller le moindre doute : Hachelaf n’a eu de cesse de le lui répéter. Fernand tente de s’en empêcher mais il pense, il ne fait d’ailleurs même que cela, à Hélène – le cerveau, sale gosse d’un kilo cinq, a le goût des caprices. Comment réagira-t-elle lorsqu’elle apprendra que son mari a quitté Alger pour entrer dans la clandestinité? S’en doutait-elle? Était-ce réellement une bonne idée d’avoir gardé le secret? Les camarades n’en doutaient pas, eux. La lutte contraint l’amour au profil bas. Les idéaux exigent leur lot d’offrandes – combat et bleu des fleurs comme chien et chat. Oui, cela valait mieux pour le bon déroulement de l’opération. Il est presque seize heures lorsqu’on l’appelle dans son dos. Fernand se retourne pour répondre au point d’interrogation qui ponctue son nom. Des flics. Merde. Mais à peine songe-t-il à courir que l’on s’empare de lui pour l’immobiliser. Ils sont quatre, peut-être cinq – l’idée ne lui vient pas de les compter. Plus loin, le contremaître Oriol faisant mine de, mais tout de même, sa petite bouche de salaud s’efforçant de ne pas sourire, de ne rien divulguer, sait-on jamais, les communistes ont l’art des représailles à ce que l’on rapporte ici et là. Trois soldats arrivent, des premières classes de l’armée de l’air sans doute appelés à la rescousse. On a bouclé l’usine et fouillé partout, on n’a trouvé qu’une seule bombe pour le moment, dans un sac vert à l’intérieur d’un placard, assure l’un d’eux. Un gamin. Poupon imberbe. Con sous son casque rond. Tous trois portent un fusil-mitrailleur en bandoulière. Fernand ne dit rien. À quoi bon? Son échec est cuisant et sa langue a au moins la modestie de le reconnaître. Un des policiers fouille ses poches et tombe, dans celle de droite, sur les deux feuillets de Taleb. Il y a donc une autre bombe. Branle-bas dans les têtes assermentées. Où est-elle? demande-t-on à Fernand. Il n’y en a qu’une, c’est une erreur, vous l’avez déjà. Le chef ordonne qu’on le conduise sur-le-champ au commissariat central d’Alger. Oriol n’a pas bougé; il serait dommage de manquer la moindre miette. Fernand, à présent menotté, le toise lorsqu’ils arrivent à sa hauteur : il espérait un rictus en guise d’aveu mais il n’en est rien, pas même un pli ; le contremaître demeure impassible, visiblement serein, droit dans ses bottes qu’il laisse aux militaires le soin de porter pour lui. L’a-t-il vendu? L’a-t-il vu entrer dans le local et ressortir sans le sac? Ou bien est-ce le vieux Matahar? Non, il ne ferait pas ça, le vieux. Pas pour une simple sieste, quand même. La fourgonnette traverse la ville. Le ciel comme un chien mouillé, boursouflé de nuages. Hiver d’étain. On sait qui tu es, Iveton, on a nos petits papiers nous aussi, un enculé de communiste que t’es, on le sait, mais tu vas moins faire le fier là avec ta petite gueule, Iveton, ta petite moustache de bicot, là, tu vas bien l’ouvrir ta bouche au commissariat, tu peux nous croire, on est des doués, nous, on arrive toujours à nos fins donc crois-moi que ta sale bouche de communiste on va en faire ce qu’on veut, on ferait même causer un muet qu’il nous pondrait un opéra juste en claquant des doigts. Fernand ne répond rien. Ses mains sont entravées dans son dos; il fixe le plancher du véhicule. Un gris usé, tacheté. Regarde-nous quand on te parle, Iveton, t’es un grand garçon tu sais, il va falloir assumer tes petites activités maintenant, t’entends, Iveton? L’un des agents lui gifle le dessus de la tête (pas une gifle violente, de celles qui claquent, non point, une gifle feutrée, faite pour humilier plus que faire mal). Boulevard Baudin. Ses arcades. On le monte au premier étage du commissariat. Une pièce carrée, quatre par quatre, sans fenêtre. La boîte à chaussures est posée sur la table de la cuisine. Non, c’est beaucoup trop dangereux, n’y touche pas, dit Jacqueline. La minuterie, incessante, à devenir fou dans la plus stricte littéralité du terme, tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tictac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tictac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac tic-tac. Tu es sûre? demande Djilali (que l’état civil connaît sous le prénom d’Abdelkader et certains militants, c’est à s’y perdre, sous celui de Lucien). Tic-tac tic-tac tictac tic-tac tic-tac. Certaine, même. Allons voir Jean, il maîtrise ça mieux que toi, il saura probablement comment la désamorcer. Tic-tac tic-tac tic-tac tictac. Jacqueline ouvre l’un des trois placards pour en sortir une boîte à sucre métallique. La vide de son contenu et tente d’y glisser la bombe. Trop petite – Djilali l’avait pressenti à vue de nez. Où est la bombe, fils de pute? Fernand a les yeux bandés par un épais morceau de tissu déchiré. Sa chemise traîne à même le sol, la plupart des boutons arrachés. Il saigne d’une narine. Un flic cogne aussi fort qu’il le peut; la mâchoire craque légèrement. Où est la bombe?

Fernand Iveton le 14 novembre 1956 à Alger, au moment de son arrestation. L'Humanité