Le rossignol en période basanée …

La science-fiction à sa plus haute puissance spéculative et poétique, lorsqu’une station orbitale géante, melting pot des espèces spatiales, devient le lieu d’affrontement clos des haines politiques – et des calculs les plus mesquins – autour du métissage et de la pureté.

Je n’ai jamais apprécié la solitude. Elle ne m’a jamais convenu, et il paraît évident qu’elle ne m’appréciait pas non plus. Ensemble, nous devenions folles. Moi morose, elle crispante. Tout sauf un havre de paix.

Plus jeune, on m’avait prévenue. « Tu ne devrais pas être seule, seule avec toi-même. Tu as cette personnalité qui ne s’allume qu’avec les autres. »

L’absence de regard m’engloutissait dans un noir profond. « Seule, tu ne brilles pas. » Terne. Transparente. Éteinte. La logique de leurs mots m’échappait. Curieuse, je regardais ma peau, n’y trouvant aucune de ces teintes, textures ou degrés de luminosité qu’ils évoquaient. Ni le chatoiement des Percal d’Oripon, ni la fluorescence des Reep des hauts-fonds. Juste du rose légèrement zébré d’or. De la peau d’Humania, commune mais familière.

Je haussais les épaules, détournais les yeux, prétendant que cela ne me touchait pas, évitant de dire qu’eux aussi manquaient de lumière. Et je glissais de nouveau, lentement, dans la station. Nul besoin de se presser. Je voulais montrer au monde — à moi — que je ne les avais pas écoutés, que mon haussement d’épaules n’avait pas été feint.

À petits pas, je remontais les coursives, passais devant les jardins suspendus de Triah et plongeais jusqu’au quartier médian. Alors, doucement, le pied à peine posé sur le rebord des chutes gravitationnelles, je m’approchais d’un stationnien, en frôlais un autre. Même les Spexlos dont les antennes plumeuses faisaient naître en moi l’écho vide de leurs voix et de leurs pensées vagabondes… Quel qu’il soit, je tremblais, puis repartais vers un autre groupe, ouvrant mon esprit aux télépathies, aux odeurs suaves, à leurs vibrations invisibles que ma peau captait dans un frisson glacé.

Je déambulais, nonchalamment, petite Humania ayant l’air de rien. L’air de tout. Un signe de suffisance caractéristique de mon espèce.

La narratrice est née ici, à bord de la Station, prouesse technologique au sein de cette galaxie où co-existent tant d’espèces intelligentes, parmi lesquelles celle issue, il y a déjà bien longtemps, de la Terre telle que nous la connaissons. Mais ce qui fut jadis un simple avant-poste minier, toutefois particulièrement profitable et donc constitutif d’une gigantesque richesse à partager, est devenu au fil des années tout autre chose : un immense lieu quasiment utopique où génétique et électronique permettent aux peuples de l’espace non seulement de se côtoyer, mais de se mêler véritablement, de se métisser et de s’hybrider, jusqu’à ce que chacune et chacun ne puisse plus, le cas échéant, être désigné(e) et identifié(e) que par la trace « majoritaire » de ses gènes d’origine plus ou moins lointaine. Dans ce brassage qui n’a rien d’une dissolution mais qui attise au contraire, y compris par les voies les plus paradoxales, compréhensions et curiosités réciproques, la narratrice devient qui elle est. Jusqu’à ce qu’elle voie, par le retour des pulsions identitaires, des excuses purificatrices et des replis craintifs mal assumés, son univers se mettre à changer à nouveau, et des situations de moins en moins larvées de « chasse aux sorcières » apparaître dans ce contexte où elles étaient réputées jusqu’alors particulièrement absurdes… La fuite est alors la seule issue apparente. Mais où fuir, dans un cas pareil ?

D’immenses portes en métal noir, aussi hautes que larges, placardées de barres en reliefs, un étrange quadrillage, s’ouvraient et se fermaient à un rythme soutenu telles des bouches affamées. Les dockers entreposaient dans les pièces qu’elles révélaient une montagne de marchandises, aussi bien du métal brut que des denrées, ou les bijoux scintillants des cérémonies Sat Rez. Derrière certaines on amassait du vent, du mouvement, pour les expédier vers des mondes immobiles. Une odeur de soufre trahissait un envoi pour la planète Pory, dont ses habitants étaient friands. Les portes se rouvraient sur des salles vides, et je pensais à toutes ces choses qui avaient traversé l’espace en un instant, n’existant déjà plus pour moi. Accroupie près de Lou’Ny’Ha, j’admirais, fascinée, cette valse ingénieuse et fluide. Quant à mon amie, elle attendait le faux-pas : lorsque les caisses ne partaient pas. Alors Lou’Ny’Ha frémissait. Le contremaître arrivait, retentait la manœuvre. La tension montait sur les docks, le malaise aussi. On appelait divers ingénieurs à la rescousse, repoussant le moment d’avoir recours à des vaisseaux long-courriers. Parfois, les cargaisons disparaissaient enfin, sinon ils haussaient les épaules. Il fallait attendre, essayer lors d’un autre cycle. Puis abandonner. Personne ne savait comment fonctionnait le portail d’expédition. Les premiers stationniens l’avaient su, à une époque où le système était simple. Mais avec les ajouts et les modifications d’une espèce, le départ d’une autre, la technologie s’était complexifiée en même temps que sa maîtrise s’était perdue. C’est ce que m’expliqua Bren lors de l’une de nos discussions.

Aux docks, on trouvait de tout, Crai et Nos, très populaires chez les ’Ha, et des substances plus rares que Lou’ Ny’Ha et moi testâmes dans une euphorie idiote afin de dénicher celle qui nous permettrait d’onduler ensemble.

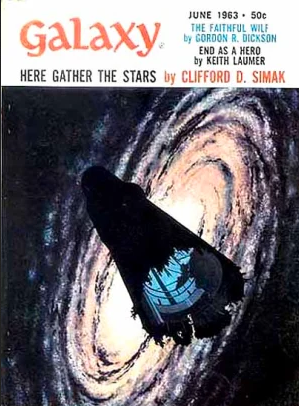

Le motif de la station spatiale comme « point de rencontre » est discret mais ancien en science-fiction. Clifford D. Simak en a fait, avec « Au carrefour des étoiles » (prix Hugo 1964), l’un de ses plus beaux romans, aux côtés du subtil assemblage que représentait son « Demain les chiens ». Au cinéma, la série « Men In Black », sous l’égide de Barry Sonnenfeld et avec l’aide bienvenue de Linda Fiorentino, de Will Smith et de Tommy Lee Jones, en a fourni un aboutissement comique quasiment logique entre 1997 et 2012. Même si entre temps, on pouvait noter par exemple le rôle essentiel de Point Central dans la série de bande dessinée « Valérian et Laureline » de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, à partir de « L’ambassadeur des ombres » (1975), ou, bien sûr, de la télévisuelle « Babylon 5 » de Joe Michael Straczynski, entre 1993 et 1998, la station spatiale géante, appliquée à la rencontre entre espèces spatiales, restait généralement un lieu de co-existence, mais certainement pas un lieu de métissage et d’assimilation à divers degrés toujours variables.

C’est ce défi et cette potentialité de dépassement qu’Audrey Pleynet, dont on avait déjà tant aimé, par exemple, la nouvelle « Entrer en résonance » dans le recueil collectif « Nos futurs solidaires » de 2022, a relevé ici avec un extrême brio. Ce « Rossignol », publié dans la belle collection Une Heure-Lumière du Bélial’ en mai 2023, réalise presque à la perfection l’une des visées spéculatives centrales de la bonne science-fiction, celle qui soumet des préoccupations contemporaines aux cribles et aux filtres d’une situation imaginaire puissante et cohérente. Si la découverte de l’altérité est une figure centrale de la science-fiction, la confrontation aux peurs, aux rejets et aux replis nés de ce constat de différence l’est moins directement – et la mise en place fine et poétique d’alternatives menacées, de combats retardateurs éventuellement désespérés, d’enthousiasmes sincères ou fugaces et d’élans d’ouverture contre vents et marées, tous enchâssés au cœur d’un roman bref, paradoxalement policier, guerrier et étonnamment intense, atteint des sommets de grâce efficace.

On comprendra donc sans peine, à la lecture, que L’Épaule d’Orion ait évoqué « un récit cruel, et un récit qui déborde d’intelligence et de sensibilité » (ici), que Le Culte d’Apophis nous indique qu’il s’agit d’un « roman éblouissant d’intelligence, d’humanisme et d’émotion » (ici) ou que François Angelier, dans Le Monde, signale « un bel exemple de sociologie-fiction et de space opéra poétique » (ici). « Rossignol » s’inscrit d’emblée parmi les lectures centrales d’un corpus science-fictif qui se respecte, et de toute réflexion politique et poétique contemporaine sur ce qui compte.

Joshua est maintenant en âge de comprendre beaucoup de choses. Quelle version de l’histoire a-t-il entendue ?

Pendant que Krale décrit la peur qui s’immisce dans les couloirs, je pense à celle que peut ressentir Joshua. Il se tournera vers ma mère et je sais qu’elle le rassurera, prendra soin de lui. Plus qu’elle ne l’a fait de moi. Elle l’a toujours regardé comme un trésor. Quand il titubait maladroitement sur le sol de notre cabine, tout occupé à son apprentissage, avec son visage si sérieux. Et ma mère qui me tendait distraitement une boisson, sans tension entre nous, sans reproche, juste comme ça, naturellement, alors qu’elle dévorait des yeux le petit être à nos pieds.

Mais cet amour ne garantissait pas qu’elle allait changer. Si elle devait l’élever sans moi, allait-elle lui expliquer, comme elle me l’avait fait, vers mes seize ans, ce qu’être Humania signifiait ? Allait-elle lui montrer les zones de limites de la station ? Lui dire qu’il y avait nous et qu’il y avait les autres ? Que ferait-elle des 32 % de gènes Mino de mon fils, qui semblaient moins compter que mes 18 % ?

Pendant longtemps, elle ne s’en était pas souciée. Ce n’était pas un tabou, pas vraiment. Ni une honte. Ma mère s’occupait alors d’autres choses, et moi je grandissais dans la station. J’étais en bonne santé, je rentrais en fin de cycle. À ses yeux, je ne pouvais pas vraiment avoir une autre enfance que la sienne, chérir d’autres choses qu’elle. Mais l’influence de Lou’Ny’Ha avait tout changé.

Pour me remettre dans le droit chemin, ma mère me présenta à ses collègues et à leurs enfants. N’ayant pas encore abandonné l’espoir de la rendre fière, j’avais été polie… Les jeunes Humanias étaient sympathiques, mais ils ne connaissaient rien de la station. Les salles que j’évoquais, les musiques, la Crai et le Nos. Rien. Ils n’avaient pas de lieux à eux, pas de mouvement, pas d’ondulation.

Sur le chemin du retour, tout en traversant les artères tourbillonnantes du cœur de notre secteur, évitant les conteneurs automatiques des livreurs qui nous frôlaient en sifflant ou les vapeurs des décanteurs des Majos Tarn, ma mère babillait sur la visite, sur la façon dont ces gens étaient si Humanias, sur leur accoutrement, leur attitude, leur vocabulaire. Elle m’invitait à m’extasier, et je trouvais cela encore plus difficile que de faire semblant de ressentir les effets du Nos ou de la Crai. Elle continuait sur un trait de personnalité particulier, le liant à notre espèce dominante, à ce pourcentage majoritaire qui constituait, selon elle, qui nous étions vraiment.

Elle monopolisait ainsi des valeurs de courage, d’intelligence et de droiture. Les refusant aux autres, alors que j’avais été témoin, comme elle, comme tous, d’autant d’actes de bravoures ou d’ignominie de la part de toutes les espèces de la station, dans le plus large spectre possible de pourcentages.

Hugues Charybde le 19/06/2023

Audrey Pleynet - Rossignol - éditions Le Bélial

l’acheter chez Charybde ici