Sans temps de solitude avec les Mustiks zambiens de Namwali Serpell

Le réalisme magique de l’histoire de la Zambie comme fabuleuse métaphore foisonnante, au long cours, de l’émancipation et du contrôle. Cette odyssée de 700 pages renvoie à un véritable fantastique, un surnaturel constitué de légendes et d’inventions, de dérives et d’improbabilités réjouissantes. Dont le baroque et pourtant tout à fait authentique programme spatial zambien.

Lancée début octobre 2022 avec les éditions La Volte, la librairie Charybde et le journaliste Antoine Daer (St. Epondyle), en attendant d’agrandir l’équipe, « Planète B » est l’émission mensuelle de science-fiction et de politique de Blast. Chaque fois que nécessaire, les lectures ou relectures nécessaires pour un épisode donné figureront désormais sur notre blog dans cette rubrique partiellement dédiée.

« Mustiks » (2019) est l’un des livres-clé de l’épisode n°5, « Surveillance et contrôle : quand la réalité dépasse la science-fiction », à regarder ici.

Zt. Zzt. ZZZzzzZZZzzzzZZZzzzzZZZZzzzzzzzZZZZZzzzzzzZZZzzzzzzZZZzzz ZZZzzzo’ona.

Ainsi donc. Un blanc mort se laisse pousser la barbe et se perd dans le coeur aveuglant de l’Afrique. Au fil des enracinements et des errances, des arrêts et des départs, il devient notre père malgré lui, notre pater muzungu par inadvertance. C’est l’histoire d’une nation – non d’un royaume ni d’un peuple – et elle commence donc naturellement par un blanc.

Il était une fois un admirable docteur écossais qui se mit en tête de trouver la source du Nil. Il découvrit à la place une faille dans le sol emplie d’une masse d’eau qui se déversait en cascade. Ses porteurs l’appelaient Mosi-oa-Tunya, ce qui signifie La Fumée Qui Gronde, mais il choisit de lui donner le nom de sa reine. Il décrivait les Chutes avec une admiration solennelle, comparant ses lointaines eaux à des choses britanniques : de la laine, de la neige, des étincelles jaillissant de l’acier ardent, une myriade de comètes neigeuses, précipitant dans l’abîme leur chevelure rayonnante. Il imaginait que les anges, en contemplant ce spectacle, s’étaient dit « Quel ravissement ». Il estimait, à la façon d’un décorateur de cinéma, qu’il manquait des montagnes en arrière-plan.

Aventure. Désastre. Célébrité. Commerce. Christianisme. Civilisation. Il fut malmené par un lion qui le secoua entre ses crocs comme un chien secoue un rat. Sa femme mourut de la fièvre ; son caniche adoré se noya. Il sillonna les terres et d’interminables cours d’eau. Il libéra des esclaves en chemin, brisa leurs chaînes de ses mains et les embaucha comme porteurs. À la fin de sa vie, il assista à un massacre – des marchands d’esclaves tirèrent sur des hommes et des femmes dans un lac, en si grand nombre que leurs cadavres l’engorgèrent, empêchant les pirogues de passer. Il désespérait. Il était brisé, ruiné ; sa reine l’avait oublié ; les géographes royaux l’avaient déclaré mort. C’est alors qu’un bâtard gallois à l’esprit mercenaire du nom de Stanley le retrouva, présuma, lui serra la main et prévint Londres. Et en un instant il redevint célèbre, comme s’il était ressuscité. Il refusa pourtant de regagner les rives bucoliques de la joyeuse Angleterre.

Il s’enfonça en titubant dans le continent, poursuivant la quête de son cher Nil. Oh, père muzungu ! Le mot qui signifie homme blanc ne renvoie pas à une couleur de peau, mais à un penchant. Le muzungu est celui qui va zunguluka – errer sans but – jusqu’à ce qu’il zungusha – tourne en rond. Et c’est ainsi que notre étourdi de muzungu qui ne tenait pas en place redébarqua ici, en traînant à sa suite ses porteurs noirs.

Sa boîte à médicaments avait disparu – qui l’avait prise ? On ne le sut jamais – et avec elle, sa précieuse quinine. La fièvre le poursuivait et finit par le rattraper. Il mourut dans une case au milieu de la nuit, agenouillé sur son lit, la tête entre les mains. Ses hommes retirèrent ses viscères, enfouirent son cœur au pied d’un arbre et transportèrent sa dépouille jusqu’à la côte. Son corps fut rapatrié à bord du Vulture – ses restes sans vie furent enterrés sous une dalle dans la nef de l’abbaye de Westminster. Les siens le reconnurent aux traces de crocs de lion sur son humérus.

On s’émerveille de la détermination de ses porteurs. Voyager ainsi avec un cadavre des mois durant en affrontant les pertes, les blessures, la maladie et les luttes ? Avancer sous la chaleur de plomb et la pluie désastreuse, bravant la superstition qui veut que transporter la mort revient à l’attirer ? Se rendre jusqu’en Angleterre pour répondre aux interrogatoires, pour construire une réplique de la case dans laquelle il était mort ? Quelle foi ! Quel amour ! Non, non – quelle peur ! Ce cadavre, ce corps, était une preuve. Sans lui, qui leur aurait fait confiance ? Qui aurait cru qu’un blanc, parmi les « sauvages », soit mort par malchance – d’une simple fièvre ?

Les hommes ne croient jamais que le hasard puisse entraîner de telles conséquences. Et pourtant l’histoire de ce lieu est emplie d’écarts de la sorte. Erreur, subst., du latin errare : se fourvoyer, dévier, errer. Par exemple, les Bazungu qui, par la suite, firent de ce territoire une colonie, puis un protectorat, puis une fédération, puis un pays, vinrent là uniquement parce que Linvingstone était venu avant eux. Ils arrivèrent, tracèrent leurs frontières arbitraires dans le sable, extorquèrent des traités aux chefs avec une ruse perfide : une « Charte royale » destinée au commerce mais utilisée pour l’État. Brandissant des drapeaux, des fusils et des perles pour faire du troc, ils se ruèrent comme des enragés sur l’Afrique et prétendirent que c’était l’héritage de Livingstone.

Cette nation n’est ni orientale, ni occidentale, mais accidentelle. Figurez-vous que notre pieux toubib écossais ne cherchait pas la source du Nil au bon endroit. Il s’avère qu’il y a deux Nil – l’un bleu, l’autre blanc – ce qui signifie deux sources, situées l’une et l’autre loin d’ici. Ce sont des choses qui arrivent aux nations, aux contes, aux humains, aux signes. On se met en quête d’une source, d’un mot primitif ou d’un symbole, et soudain le chemin se sépare en deux, coupé par une apostrophe ou un tiret. La langue se scinde, s’exprime de deux façons qui, à leur tour, se scindent indéfiniment en un chaos capillaire. On cherchait une origine et on se retrouve face à une vaste rumeur qui est également un silence : un gouffre de fumée grondante. Bouche aveugle !

« Mustiks » (titre français subtil car l’on réalisera rapidement que les moustiques y tiennent le rôle d’un véritable choeur antique) commence et finit à « The Old Drift » (le titre original en anglais), petit village quasiment abandonné au bord du Zambèze, à deux pas des chutes Victoria, sur la ligne même qui fut la frontière entre la Rhodésie du Sud (aujourd’hui Zimbabwe) et la Rhodésie du Nord (aujourd’hui Zambie), en un point à la fois mineur et névralgique de ce qui fut longtemps la zone africaine australe de l’Empire colonial britannique, zone largement « déléguée » au fameux colon et marchand « privé » Cecil Rhodes.

Toutes sortes de visiteurs ont bravé l’établissement de « Mr Percy M. Clark, ARPS, FRGS, FRES », la plus ancienne boutique de curiosités de Victoria Falls. Le colonel Frank Rhodes et moi-même avons passé de longues heures à parler de son père, dont j’avais photographié le cortège funèbre. En 1916, je fus nommé photographe officiel de Lord Buxton et de deux futurs gouverneurs : Sir Cecil Rodwell, de Rhodésie du Sud et Sir Herbert Stanley, de Rhodésie du Nord – les deux territoires ayant été finalement divisés. Sir Stewart Gore-Browne nous rendit maintes fois visite – un homme étrange, bien trop libre avec les noirs, mais notre hospitalité fut payante : il nous aida à trouver des parrains pour les études des enfants en Angleterre. Je ne sais pas s’ils reviendront, mais ils ont l’Afrique dans le sang.

J’ai vu ce continent plonger dans le désastre de la civilisation. Autrefois, on partait vers l’inconnu, ses couvertures sur le dos, aujourd’hui, il n’y a plus d’inconnu, comme on dit. Autrefois, on marchait laborieusement pour gagner quelques maigres kilomètres par jour, aujourd’hui, l’automobile passe à toute allure et l’avion gronde dans le ciel. Les mois filent en une heure. L’Afrique n’a plus rien de romantique. J’ai vu des films montrant les tribus pygmées du Congo jadis timides et inaccessibles, rouler en camion. Il se peut que cette nouvelle Afrique présente un intérêt pour ceux qui sont habitués à une civilisation plus dense, plus bruyante. Mais de là où j’écris, résonne à mes oreilles une clameur plus grande, plus profonde – les chutes Victoria conservent leur immense et immuable gloire.

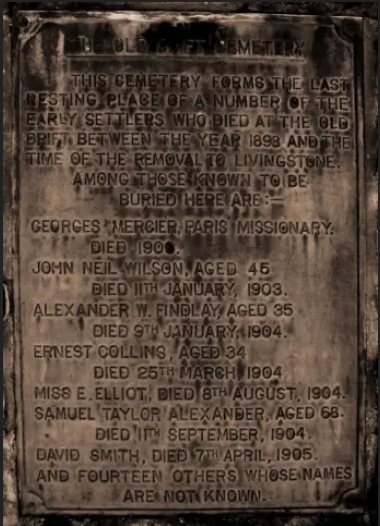

Quand au village de The Old Drift, qui avait autrefois l’honneur d’être marqué sur la carte, il a été englouti par le marécage. J’ai choisi de m’enraciner à Victoria Falls et c’est là que je croupirai. Mais je reviens de temps à autre dans mon ancien fief, de l’autre côté du Zambèze. Il ne reste que le cimetière : une douzaine de stèles renversées dans la brousse, datées de 1898 à 1908, dont certaines des inscriptions ont été rongées par la pluie. C’est étrange de flâner d’une tombe à l’autre et de faire l’appel des morts en songeant à ces pauvres bougres qui se désagrègent. J’égrène leurs noms comme autant de coups de semonce : Georges Mercier ! John Neil Wilson ! Alexander Findlay ! Ernest Collins ! Miss E. Elliott ! Samuel Thomas Alexander ! David Smith ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu ! Inconnu !

Copieux roman choral aux facettes souvent joliment surprenantes, « Mustiks » emprunte d’abord les chemins du célèbre médecin missionnaire David Livingstone, sillonnant l’Afrique australe et centrale à la recherche de la source du Nil et de l’abolition de l’esclavage, dans la période située juste avant le « Scramble for Africa » des puissances européennes, ce dépeçage colonial en règle atteignant son apothéose avec la conférence de Berlin de 1884-1885 (période cruellement et magnifiquement traitée par Éric Vuillard dans ses « Congo » et « La bataille d’Occident » de 2012). L’Histoire, la petite mais aussi la grande, se déroule ensuite à travers les regards croisés, successifs ou imbriqués, de personnages souvent fort inattendus, puisque l’on y trouvera un pionnier boutiquier installé aux chutes Victoria en 1900, un couple de colons italiens, Sibilla et Federico, au passé pour le moins trouble (leur histoire au Piémont pendant et juste après la deuxième guerre mondiale, avant leur départ pour l’Afrique en 1956, constitue une véritable et envoûtante novella à elle seule – dont les tentacules se prolongeront loin dans l’ensemble du roman), le couple formé en 1963 contre toutes convenances sociales entre une jeune aristocrate anglaise, Agnes, et un jeune et brillant étudiant ingénieur noir de Rhodésie du Nord, Ronald, le couple d’une tout autre nature formé par le vétéran Edward Mukuka Nkoloso, vétéran, savant et politicien-clé de la jeune Zambie, et par Matha Mwamba, qui sera sa meilleure élève ainsi que la pointe du baroque et pourtant tout à fait authentique programme spatial zambien, avant de se révéler, plus tard, comme femme puissante parmi les femmes puissantes – au prix de quelques paradoxes – (l’autrice avouera en entretien, dans la Los Angeles Review of Books, ici, que ce sont bien là les deux personnages qui se sont d’abord imposés à elle), et de tous leurs descendants et descendantes, aux destins étroitement entrecroisés, entre eux et avec celui de la Zambie elle-même, jusqu’à aujourd’hui et un peu après.

Entre deux visites à une Sibilla léthargique dans leur minuscule cabine à un hublot, Federico se tenait sur le pont inférieur et regardait défiler l’immense continent énigmatique. Parfois, la côte africaine semblait monotone, morne, vide. À d’autres moments, elle souriait, boudait ou fulminait. Viens ! appelait-elle. Va-t-en ! tonnait-elle. La mer obéissait. Au-delà de la ligne blanche des vagues, surgissaient de gigantesques forêts tropicales d’un vert si sombre qu’elles étaient presque noires. De petites poches grises de civilisation étaient incrustées dans l’ombre, un drapeau flottant çà et là pour proclamer que le blanc y avait au moins posé le pied. Federico en percevait la grandeur mais aussi la futilité. Ces colonies, vieilles de plus d’un siècle, avaient à peine entamé l’immensité vierge du continent intérieur. La cause du progrès et de la raison en Afrique n’était pas prête de triompher.

Il mesura l’étendue de son erreur quand ils s’enfoncèrent dans les terres pour rejoindre la Fédération – un long et pénible voyage par la route d’accès sud au chantier de construction du barrage. L’Occident avait bel et bien pénétré à l’intérieur du continent, mais il avait amené avec lui ses pires penchants : la bureaucratie, la vénalité, la banalité. Les ouvriers européens buvaient de la bière locale et fumaient des pipes de brousse. Ils chassaient pour se nourrir et non par plaisir. Ils se promenaient torse nu, en abreuvant i negri d’insultes, d’ordres et de punitions pour gonfler leur ego. Les travailleurs Tonga, payés une misère, étaient impénétrables avec leur peau opaque, leurs grands sourires et leurs hochements de tête révérencieux. Les ouvriers du barrage étaient somme toute aussi grossiers que les paesani qui travaillaient dans les champs et les vignobles du Piémont et s’étaient ralliés aux partisans. Federico était dans la même position que du temps où il était un jeune sergent de seize ans : il déplorait qu’ils ne le respectent pas mais ne voulait pas s’abaisser à leur niveau.

Tandis que les autres ingénieurs en chef passaient leur temps sur le chantier à se mêler à la populace, Federico préférait rester dans le bureau toute la journée. Ses supérieurs étaient étonnés : ils avaient recruté le colonel Corsale, pensant qu’il aimait le grand air, la chasse et la pêche. Federico s’excusa. Sa vieille blessure de guerre s’était réveillée, mentit-il, et il se mit même à feindre un léger boitement. Sans compter que dans la vallée de Gwembe, le soleil était bien plus brutal qu’en Abyssinie, fit-il remarquer. À l’approche de la saison des pluies, la température dépassait tous les jours les quarante-trois degrés. Il faisait une chaleur étouffante dans le bureau, mais Federico jurait le contraire.

Il devint un classeur vivant de chemises vertes emplies de plans, de programmes, de commandes, de reçus, le bord des feuilles recourbé par l’humidité et l’intérieur criblé de trous par les fourmis. Il les reclassait, les retournait, les glissait énergiquement, comme s’il construisait le barrage avec de fines lamelles plates. Tous les soirs, il rentrait chez lui, buvait du gin et faisait l’amour à Sibilla pour fondre le désordre dans le néant. Et tous les matins, il se sanglait dans son costume superflu et retournait à ses piles de papiers.

Si « Mustiks » emprunte énormément d’éléments de sa trame à l’histoire tout à fait officielle et authentique de la Zambie, de Cecil Rhodes à Kenneth Kaunda et à l’époque contemporaine (voire légèrement au-delà), un certain nombre de données glissées précocement dans la narration, dont le flot ira s’amplifiant au fil de ses 700 pages, renvoient à un véritable fantastique, à un surnaturel constitué de légendes et d’inventions, de dérives et d’improbabilités réjouissantes. Publié en 2019 et traduit en français en 2022 par Sabine Porte pour Le Seuil, ce roman époustouflant a suscité, surtout après l’obtention du prestigieux prix Arthur C. Clarke en 2020, de nombreux commentaires pointant à raison du côté du réalisme magique des « Cent ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Mais il faut souligner, comme Anthony Cummins dans The Guardian (ici), le formidable machiavélisme de la construction chorale et de l’enchevêtrement des vies qui nous explosera à la figure dans l’extraordinaire final science-fictif, pourtant toujours placé sous le double signe – constante discrète du roman – de la curiosité intellectuelle débridée et des amours contrariées.

Il n’était pas dans la nature de Grace d’être joyeuse. Mais elle ne s’était jamais sentie aussi fière d’être africaine – non, zambienne, ce mot qui était sur toutes les lèvres. Tiyende pamodzi ndim’tima umo, fredonnait-elle à mi-voix en passant la serpillière. Le bwana tenait à ce qu’elle porte une blouse bleue et une coiffe blanche ridicule, mais à l’approche du Z Day, elle se mit à enrouler autour de sa taille son chitenge patriotique, celui à l’effigie de Kenneth Kaunda. Depuis quelque temps, l’ovale brun parfait avec ses cheveux implantés en pointe, ses joues souriantes, ses yeux et ses dents étincelants étaient partout : sur les affiches, sur les drapeaux, et même – Grace roula subtilement des hanches – sur ses deux fesses.

Elle n’avait pas eu la chance de pouvoir voter pour Kaunda. Seules les femmes mariées avaient le droit de vote et la loi permettant aux Africains de se marier venait seulement de passer. Mais Grace avait jalousement examiné le pouce taché de rouge de sa tante Beatrice – ceux qui ne savaient pas écrire avaient voté en trempant le pouce dans l’encre avant de le frotter sur la liste. Grace avait encouragé Ba Agnes à voter aussi, pensant que le fait d’avoir choisi un mari noir l’inciterait à prendre la bonne décision. Mais Madame avait refusé, disant qu’elle ne s’en sentait pas le droit. Finalement, cela n’avait eu aucune importance. Le Parti Uni de l’Indépendance Nationale de Kaunda, l’UNIP, avait recueilli une écrasante majorité de suffrages parmi les Africains.

Le Z Day, Lusaka était submergée par une multitude de gens et de véhicules – des cars et des trains avaient été prévus pour acheminer les habitants des provinces – et Grace était parmi eux. Des fleurs de jacaranda tombées tapissaient les routes de violet, des flamboyants les bordaient de rouge et toute la ville scintillait de petits drapeaux verts. C’était une joyeuse kermesse de poussière et de youyous avec, au centre, le stade de l’Indépendance. La foule massée sur Great North Road convergeait vers le stade, se passant le mot à mesure que la cérémonie se déroulait. L’un écoutait la radio, racontait ce qui se passait à un autre qui le criait à d’autres qui, à leur tour, le disaient à ceux qui étaient derrière eux. Les nouvelles – Le Président est arrivé ! Ils ont commencé à danser ! – et les acclamations affluaient par vagues des quatre coins de la ville et s’estompaient peu à peu à mesure que le langage se simplifiait et que les cris s’atténuaient.

À minuit, Grace se trouva au milieu d’un groupe d’étudiants agglutinés autour d’une radio casserole devant un ntemba. Ils se turent en entendant le présentateur entonner « À présent, le drapeau britannique est baissé. Le drapeau zambien est hissé ! » Un coup sourd, un sifflet, un claquement – un parapluie de feu s’ouvrit dans le ciel. Tout le monde leva les yeux en retenant son souffle. Les taches de lumière éclatantes se dilatèrent en hexagones larmoyants dans les yeux de Grace. La Zambie était née.

C’est bien aussi que derrière l’enchevêtrement joueur et méticuleux des vies ordinaires et extraordinaires, « Mustiks » tisse son récit envoûtant de deux thématiques politiques en diable – qui sont aussi inscrites au centre des projets les plus ambitieux de la science-fiction telle que je l’aime -, l’une, directe, autour de la colonisation, de la décolonisation, de la recolonisation et de la néo-colonisation, toute tendue de la dialectique à l’œuvre entre émancipation et contrôle (le travail de l’imagination sur l’évolution paradoxale et ambiguë de l’usage démultiplié du smartphone par les populations les plus fragiles est à lui seul proprement impressionnant), l’autre, plus indirecte mais tout aussi stratégique, autour du rôle politique de l’espace – qu’il soit géographique ou sidéral – et du territoire, individuel et collectif. Et c’est ainsi que Namwali Serpell nous offre un grand roman contemporain, qui englobe et dépasse de très loin l’histoire de la naissance et de la vie d’une nation africaine.

Joseph imprima l’article de Wikipedia sur les drones. Il faisait dix-huit pages. Il glissa le document sur le baril d’essence, à côté du drone de Jacob.

« Tu sais que j’ai le Wi-Fi, moi aussi ? dit Jacob entre ses dents. Comme tout le monde, à Lusaka.

– Ouais, non, c’est juste que… »

Jacob appuya le majeur sur le pouce. Une tige de lumière jaillit.

« Tu t’es fait perler ? »

Jacob replia les dernières phalanges de la main gauche en projetant un carré de lumière sur sa paume. Il toucha cet « écran » de l’index droit. La page Google apparut. « Tu vois ? » Il tendit la main en levant la paume. « Même nous, les pauvres, on a Google maintenant.

– La technologie n’est plus réservée aux riches, hein ? » dit Dieu. Il délaissa son banc de ponçage et vint regarder la main de Jacob. « Comment ça marche ? »

– La peau humaine est une interface électrique », expliqua Joseph. Il avait vu une démonstration dans une boutique Digit-All des Arcades. « Ils implantent une lampe-torche et un haut-parleur dans le doigt et un micro dans le poignet – mais on peut aussi utiliser un bracelet. Il y a un circuit dans le nerf médian », dit-il en indiquant le centre de la paume de Jacob. « Le reste, c’est de l’encre conductrice. » Jacob exhiba les tatouages qui rayonnaient sur le dos de sa main.

Dieu secoua la tête. « J’aime la guitare électrique, mais je ne me mettrai jamais de l’électricité dans la main. La main est le salut de l’homme. Cette partie-là, dit-il en indiquant son propre nerf médian, on l’appelle…

– L’œil de la main, dit Joseph.

– Non ! s’exclama Dieu. On l’appelle le nerf du laboureur. La main nous sert à tenir les outils pour labourer la terre ! Et les armes pour combattre le pouvoir ! Et les instruments pour jouer les chants de la liberté ! »

Jacob leva les yeux au ciel, éteignit sa Perle et montra la sortie papier de l’article Wikipédia qu’avait apportée Joseph. « De toute façon, j’ai déjà lu pas mal de choses sur les drones sur le Net, dit-il. Ça ne m’aide pas dans ce que je fais…

– Ba Marx a écrit que la machine est un virtuose, dit Dieu d’un ton songeur. Elle a une âme ! Les lois mécaniques agissent à travers les machines et elles agissent sur l’esprit du travailleur…

– Qu’est-ce que tu fais au juste ? demanda Joseph à Jacob.

– Un nano-robot. » Jacob croisa les bras. Il était plus petit que Joseph, mais plus fort.

« Waouh ! Les robots qu’on envoie dans les veines et les artères ?

– Ah non. Pas aussi petit.

– Tu veux dire un micro-robot.

– Oui, c’est ça. Ils en fabriquent déjà aux États-Unis. De la taille d’une mouche. Ou d’une abeille. »

Joseph baissa les yeux sur le drone posé sur le baril – de la taille d’un pigeon. « Ok. »

Hugues Charybde le 21/03/2023

Namwali Serpell - Mustiks, une odyssée en Zambie - éditions du Seuil

l’acheter ici