L'ironie politique insensée de la vision d'Olga Tokarczuk

De l’existence d’une authentique secte judaïque du XVIIIe siècle, Olga Tokarczuk extrait un chef-d’œuvre précis et joueur : “Les livres de Jakob”. Une fresque polyphonique et hallucinée sur les essences rares d’une mosaïque européenne toujours menacée.

Le bout de papier avalé se coince dans la trachée à la hauteur du cœur, la salive l’imprègne, l’encre noire, spécialement conçue pour cette missive, se dissout lentement et les lettres perdent figure. Dans le corps humain, le mot se divise alors en substance et en essence. Tandis que la première disparaît, la seconde, privée de forme, se laisse capter par les cellules du corps parce que, étant essence, elle est toujours en recherche d’un support matériel, même si cela doit se faire au prix de nombreux malheurs.

Ienta se réveille alors qu’elle était presque morte. À présent, elle sent clairement en elle comme une douleur, un courant de rivière, un frémissement, une pression lente, un mouvement.

Une subtile vibration renaît dans la région de son cœur qui, lui, bat faiblement, mais avec régularité et assurance. La chaleur afflue à nouveau dans sa poitrine asséchée et squelettique. Ienta cligne des yeux et, non sans peine, elle soulève les paupières. Elle voit le visage soucieux d’Elisha Shorr penché sur elle. Elle voudrait lui sourire, mais son visage s’y refuse. Elisha Shorr, les sourcils froncés, la regarde avec un air de reproche affligé. Il remue les lèvres, mais aucun son ne parvient aux oreilles de Ienta? D’on ne sait où apparaissent des mains, ce sont celles, très grandes, du vieux Shorr, elles se portent au cou de Ienta avant de se glisser sous l’édredon. Shorr s’efforce maladroitement de tourner sur le côté le corps inerte de Ienta pour regarder le drap sous elle. Non, Ienta ne perçoit pas ses efforts, elle ne sent qu’une chaleur et une présence, celle de l’homme barbu couvert de sueur.

Soudain, comme sous l’effet d’un choc, Ienta découvre les choses par en haut, elle se voit, mais distingue aussi le crâne dégarni de Shorr, dont le bonnet est tombé alors qu’il s’escrimait à faire basculer le corps de Ienta.

Dorénavant, il en sera ainsi : Ienta verra tout.

1752. Royaume de Pologne-Lituanie, également appelé, immense curiosité politique depuis 1569, « République des Deux Nations » : associant la Couronne de Pologne et le Grand-Duché de Lituanie, à travers le même souverain, élu par une diète commune, l’aristocratie, de terre, d’épée ou de robe, y contrôle plus ou moins de facto un vaste territoire correspondant aux actuelles Pologne et Lituanie, ainsi qu’à l’essentiel de la Biélorussie et de larges portions de l’Ukraine, de la Lettonie et de la Russie occidentale d’aujourd’hui. Si on y parle officiellement le latin et le polonais, on s’y exprime également fort aisément en lituanien, en ruthénien, en letton, en allemand, en yiddish, en tatar et en arménien. La liberté religieuse y est forte, situation rarissime pour l’époque, et le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, l’orthodoxie et l’islam y cohabitent presque harmonieusement. Le roi Auguste III, avant tout électeur de Saxe comme son père, règne à Varsovie, en ayant vu son pouvoir, mis en jeu du fait de la Saxe, mais aussi des appétits prussiens et russes en gestation, survivre de justesse à la guerre de succession de Pologne (1733-1736), mais aussi à la guerre de succession d’Autriche (1740-1748), règne presque paisiblement à Varsovie, lorsque sa cour n’est pas à Dresde.

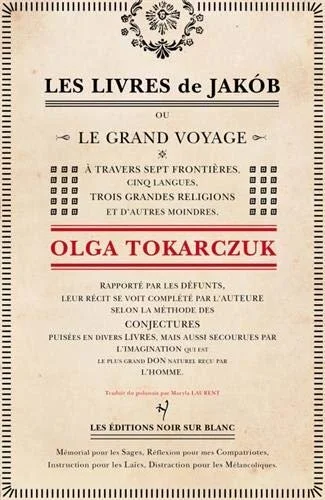

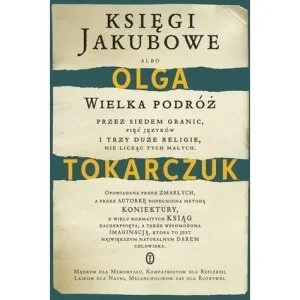

C’est au cœur, aux confins et à la périphérie de cette nation si étonnamment hors normes pour l’époque que la Polonaise Olga Tokarczuk, qui deviendra en 2019 prix Nobel de littérature au titre de 2018, a situé son septième roman, « Les Livres de Jakob », publié en 2014 et traduit en français en 2018 par Maryla Laurent chez Noir sur Blanc, en s’emparant avec une joie féroce et communicative de l’histoire tout à fait authentique (et monstrueusement documentée, sans aucune tentation essayiste) de la secte judaïque du frankisme.

Voici Rohatyn. Le bourg commence par des maisons en torchis argileux, couvertes de toits de chaume qui semblent les écraser contre terre, mais plus on approche de la grand-place, plus les habitations s’affinent, le feurre est plus travaillé et ensuite des bardeaux le remplacent, ils couvrent de petites demeures en briques d’argile crue. Sont également là l’église paroissiale, le couvent des dominicains, l’église Sainte-Barbara sur la place et, plus loin, deux synagogues et cinq églises orthodoxes. La place du marché est entourée de petites maisons semblables à des champignons dont chacune pratique un commerce. Tailleur, cordelier ou pelletier, tous ces artisans sont juifs, et, à côté, le boulanger s’appelle Bochenek ; que son nom veuille dire « miche de pain » réjouit toujours le père Benedykt, car il y voit l’existence d’un ordre caché du monde – qu’il suffirait de rendre plus visible et plus systématique pour que les gens mènent une vie plus vertueuse. Vient ensuite l’atelier du fourbisseur appelé Luba ; sa façade se distingue par son caractère cossu, les murs ont été récemment repeints en bleu et une grande épée rouillée est suspendue au-dessus de la porte. À l’évidence, ce Luba doit être un bon artisan et ses clients ont sans doute des bourses bien remplies. Plus loin vient le sellier, qui a sorti devant sa porte un cheval d’arçons sur lequel il a posé une selle magnifique dont les étriers doivent être argentés, tant ils brillent. (…)

Le doyen s’approche de l’un des vendeurs ambulants de livres dans l’espoir d’en trouver en latin. Hélas, tous ces volumes sont juifs, car ils voisinent avec des objets dont l’ecclésiastique ne connaît pas l’usage.

Plus son regard plonge dans les rues latérales, plus la misère qu’il y voit est grande, elle pointe comme un orteil sale hors d’une chaussure trouée ; c’est une pauvreté rude, silencieuse, courbée jusque terre. Les boutiques, les échoppes laissent place aux cabanes semblables à des niches de chiens, fabriquées en planchettes ramassées sur les tas d’ordures. Dans l’une d’elles, un cordonnier répare des chaussures déjà maintes fois recousues, ressemelées et rapiécées. Dans une autre, couverte de casseroles, un ferblantier se tient assis. Il a le visage maigre et creusé, et son bonnet dissimule mal les pétéchies brunes qui constellent son front. Le père Benedykt redouterait de lui faire réparer ses marmites ; le toucher des doigts de ce malheureux ne risquerait-il pas de transmettre à autrui une maladie terrible ? À côté, un vieil homme aiguise les couteaux et toutes sortes de faux et serpettes. Tout son atelier tient dans la meule de pierre qu’il s’est attachée au cou. Quand un objet lui est confié, il pose à terre un chevalet primitif, quelques lanières de cuir en font une machine simple dont la roue, mise en branle d’une main, caresse les lames métalliques. Parfois des étincelles des plus authentiques en jaillissent pour tomber dans la boue, elles réjouissent particulièrement les enfants sales et galeux. Le rémouleur ne gagne presque rien. Son métier ne lui procure qu’un avantage : il peut se servir de sa meule pour se noyer dans la rivière.

Sept livres : celui du Brouillard, celui du Sable, celui du Chemin, celui de la Comète, celui du Métal et du Soufre, celui du Pays lointain et celui des Noms. Un peu plus de 1 000 pages, soigneusement numérotées à l’envers pour constituer une forme de compte à rebours en direction d’on ne sait quel avènement, que l’on s’efforcera peut-être de subodorer à travers les récits bigarrés et les témoignages partiellement contradictoires des dizaines de protagonistes convoqués tour à tour comme narrateurs ou comme personnages du point de vue. Ce qu’il est certain, c’est qu’il s’agit ici d’approcher au plus près, en croisant les sources de fiabilités contrastées, l’histoire de l’hérésie judaïque, messianique, puis « partiellement » convertie au catholicisme, que constituèrent Jakob Frank et ses nombreux fidèles, sur les terres de Pologne-Lituanie et dans certaines régions limitrophes ou pas trop éloignées, entre 1755 et 1850 environ. Mais il pourrait tout aussi bien, de surcroît, s’agir de tout autre chose.

Dans les demeures nobiliaires, la suppression des souillures par le sang est une science. Depuis des siècles, elle est transmise aux épouses et aux mères. Si une université pour femmes venait à exister, ce serait le savoir majeur qu’il faudrait y enseigner. Les maissances, les menstruations, les guerres, les combats, les invasions, les agressions, les pogromes, tels sont les événements que le sang vous remet en mémoire par sa disponibilité permanente sous la peau. Que faire avec cette intériorité quand elle ose jaillir à l’extérieur, avec quelle solution la laver, avec quel vinaigre la rincer ? Mouiller peut-être le tissu avec un peu de larmes et frotter doucement. Ou l’humidifier fortement de salive. Les draps, la literie, les sous-vêtements, les jupons, les chemises, les tabliers, les bonnets et les châles, les manchettes en dentelle et les jabots, les vestes et les corsets. Les tapis, les lattes du plancher, les bandages, les uniformes.

Une fois le médecin parti, Mme Drużbacka et Agnieszka s’endorment mi-assises mi-agenouillées près du lit, l’une appuie sa tête contre sa main dont la trace s’imprime sur sa joue pour le reste de la soirée, l’autre, assise dans le fauteuil, a le menton sur la poitrine et sa respiration agite doucement les dentelles de son décolleté qui ondulent comme les anémones de mer en eaux chaudes.

Pour faire tenir debout une telle montagne magique, et lui donner les moyens de tenir sur la durée toutes ses promesses (et au-delà), Olga Tokarczuk s’est certes appuyée sur une monumentale documentation détaillée, mais davantage encore sur une technique d’écriture virevoltante, obsessionnelle, et pour tout dire extrêmement impressionnante. Ce n’est pas une question de style à proprement parler : à l’exception de la transcription de quelques documents bien précis, disséminés au fil du roman, documents dont je vous laisserai découvrir par vous-mêmes la nature exacte, l’essentiel des récits est effectué par la voix intérieure du personnage détenant alors le point de vue, et tous manient la phrase sèche, sans fioritures ou rallonges inutiles mais au vocabulaire extrêmement précis. La magie trouble s’opère par l’appropriation totale que pratiquent les personnages en question par rapport aux faits, événements, impressions ou même suppositions qu’ils rapportent ou décrivent tour à tour, à l’exception peut-être de la plus étonnante des narratrices, présentée en prologue du roman et en introduction de ce billet, formidable concession à un fantastique secret et dissimulé dans l’œuvre. L’objectivité n’est absolument pas de mise, la mauvaise foi consciente ou inconsciente règne en maître, et la lectrice ou le lecteur devra gérer avec joie les surprises ainsi engendrées – lorsque, sur tel ou tel élément, le point de vue changera, révélant tous les non-dits d’un discours précédent. Du très grand art narratif, de ce fait, qui parvient à maintenir une tension pourtant difficile à concevoir à cette échelle au départ.

Les chiens se mettent à aboyer, des voix masculines s’élèvent, des cris montent, ce doit être à la taverne du marché. Le médecin arrive à la hauteur des maisons juives, il laisse sur sa droite la grande masse sombre de la synagogue. L’odeur de l’eau lui parvient de la rivière en contrebas. La place de Rohatyn sépare deux groupes de Juifs en conflit, ennemis.

Qui attendent-ils, se demande Asher Rubine, qui selon eux doit venir sauver le monde ?

Qu’espère donc chacune des deux factions ? Il y a ceux fidèles au Talmud, confinés à Rohatyn dans quelques maisons à peine comme dans une forteresse assiégée, et ceux, hérétiques et dissidents, pour lesquels, au fond de son coeur, le médecin ressent une aversion plus grande encore. Superstitieux et primaires, couverts d’amulettes, un sourire mystérieux et rusé sur les lèvres comme celui du vieux Shorr, ils se complaisent dans des inepties mystiques. Ils croient au Messie douloureux, celui qui serait tombé au plus bas, car ce n’est que de là qu’il est possible de se relever pour accéder au plus haut. Ils croient au Messie en haillons, celui qui, quelque cent ans plus tôt, serait déjà venu. Le monde aurait déjà été sauvé, alors qu’à première vue cela ne se voit pas, mais ceux qui savent qu’il en est ainsi se réfèrent à Isaïe. Ils ne respectent pas le Shabbat et se livrent à l’adultère, autant de péchés incompréhensibles pour les uns, d’une grande banalité pour les autres, de sorte qu’il serait vain de s’en préoccuper. Leurs maisons dans la partie haute de la place sont tellement rapprochées que les façades semblent se rejoindre pour ne former qu’un front solidaire et puissant.

Asher s’y rend, précisément.

Le rabbin de Rohatyn, un despote avide, toujours à débattre de petites questions absurdes, le fait souvent venir, lui aussi, de l’autre côté de la place. Il ne tient pas en grande estime le mire Rubine qui se montre rarement à la synagogue, ne s’habille pas comme un Juif, mais de façon intermédiaire, en noir, avec une longue veste modeste et un chapeau italien grâce auquel il ne passe pas inaperçu dans la petite ville. Dans la maison du rabbin, il y a un petit garçon malade, il a les jambes torses et Asher n’est pas capable de l’aider. En fait, il lui souhaite de mourir pour que cette souffrance enfantine imméritée se termine rapidement. Ce n’est qu’à cause de ce petit qu’il a un peu de compassion pour le rabbin, qui est un homme vaniteux à l’esprit étriqué.

Asher en est persuadé : le rabbin voudrait que le Messie soit un roi sur un cheval blanc qui entrerait dans Jérusalem en armure dorée, avec, pourquoi pas, une armée de guerriers qui prendraient le pouvoir avec lui et instaureraient dans le monde un ordre définitif. Ce Messie ressemblerait à un général célèbre. Il reprendrait le pouvoir aux seigneurs de ce monde, toutes les nations se soumettraient sans combattre, les rois paieraient des tributs et, au bord du fleuve Sambatyon, le Mashiah rencontrerait les dix tribus perdues d’Israël. Le Temple de Jérusalem descendrait du ciel tout achevé et, le même jour, ceux qui sont ensevelis en terre d’Israël ressusciteraient. Asher sourit quand il se rappelle que ceux qui sont morts hors de la Terre sainte ne devraient ressusciter que quatre cents ans plus tard. Enfant, il y croyait, mais cela lui semblait cruellement injuste.

Les deux partis de Rohatyn s’accusent mutuellement des pires péchés et se livrent une guerre d’usure. Les uns et les autres sont pitoyables, songe Asher Rubine, qui, à vrai dire, est un misanthrope. Étrange qu’il soit devenu médecin. Les gens l’agacent et le déçoivent fondamentalement. Quant aux péchés, il en sait plus sur le chapitre que quiconque. Les péchés s’inscrivent sur la peau humaine comme sur du parchemin et la lecture n’en est pas très différente d’une personne à l’autre. Les péchés aussi se ressemblent de façon sidérante.

Simultanément véritable roman historique et authentique fable picaresque soigneusement déjantée, jouant de ses géométries variables et de ses différences de portance, entre burlesque et sérieux académique, « Les Livres de Jakob » ne nous parle bien entendu, avec sa faconde insensée, pas uniquement d’une bizarrerie socio-religieuse du XVIIIème siècle, mais d’une sauvage géopolitique métaphorique du XXIème. L’intrication étroite et toujours surprenante – même en étant prévenu – des intérêts religieux, politiques et économiques est traitée avec une extraordinaire ironie pince-sans-rire, le besoin d’altérité et de liberté parvient à y transcender transitoirement la plupart des interdits imposés, pour le meilleur et pour le pire, tandis que la fluidité des frontières, des allégeances, des accueils et des rejets ne peut que résonner gaillardement dans une Europe actuelle semblant vouée à épaissir chaque année son blindage de forteresse, au nom d’un fallacieux bon sens et d’un opportunisme communicationnel qui trouvent bien, ici aussi, toute leur place ambiguë. Et c’est bien ainsi que cette littérature-là, ambitieuse, subtile et douée, nous enchante et nous stimule dans tant de circonstances pourtant réputées éloignées de son objet premier. La magie du détour, encore et toujours.

Ce monument a été adapté et mis en scène par l’autrice et par Ewelina Marciniak, avec le concours de la spécialiste du théâtre de marionnettes Agata Kucińska, en 2016 au théâtre Powszechny à Varsovie (deux des photographies illustrant ce billet sont issues de ce spectacle).

Olga Tokarczuk - Les Livres de Jakob - éditions Noir sur blanc

Hugues Charybde le 11/09/2020

l’acheter ici