L'Âme noire calabraise vue par Gioacchino Criaco

Un chef-d’œuvre contemporain de la littérature noire, qui donne à penser et ressentir en profondeur la Calabre en terre de beauté et terre de crime.

Nous marchions vite, je glissais derrière lui comme un traîneau tiré par des chiens, c’était comme ça depuis des heures.

Le rendez-vous était nocturne, et nocturne, logiquement, devait être la traversée. C’était de cela qu’il s’agissait, parcourir la région en abandonnant la vue d’une mer pour une autre.

Il bruinait depuis des jours comme souvent à cette période de l’année. L’eau ne parvenait pas à passer à travers la veste imperméable du lourd uniforme de l’ejército español pour mouiller ma chemise et mon pantalon.

Des nuées de vapeur produites par la chaleur de mon corps s’échappaient du blouson et je vérifiais sans cesse, par des poches ouvertes de l’intérieur, que l’AK-47 était encore sec. Le contact du métal froid faisait monter l’adrénaline déjà abondante dans mon sang. Je touchais le levier disgracieux du sélecteur de tir pour m’assurer qu’il n’était pas sur R ou J, mais bien sur U, sécurité.

Nous avions trait les bêtes, puis après les avoir rentrées et après avoir rangé le lait, nous étions partis dans les premières ombres du soir. La livraison du porc devait s’effectuer à de nombreux kilomètres d’ici. Lui, il arrivait toujours très en avance aux rendez-vous.

Nous traversâmes, dans l’ordre, des bois de chênes verts, bas et touffus, pleins de buissons épineux qui parfois transperçaient l’épaisseur de nos vêtements et marquaient nos chairs ; des rangs serrés de pins ordinaires, dont le principal danger était ces branches basses et sèches qui cherchaient inexorablement nos yeux, il fallait incliner la tête et laisser à la visière d’une casquette le soin de repousser les attaques ; des bois de pins très hauts et majestueux, à l’écorce épaisse, dont les aiguilles souples cachaient de profonds trous creusés par les sangliers, dans lesquels se mesuraient l’élasticité et la solidité des chevilles (une entrée intrépide et vous finissiez, s’il y en avait, sur les fortes épaules de quelqu’un qui vous transportait jusqu’à un refuge), pour qui sait regarder, les aiguilles de pin sont une étendue immaculée de neige sur laquelle les traces durent des jours entiers ; d’immenses superficies planes recouvertes de hêtraies, dans lesquelles le bruit des feuilles piétinées, assourdissant dans le bois silencieux, donne l’impression de marcher sur des crackers croustillants.

Une fois les plus haut sommets atteint et la descente entamée, le spectacle de la végétation se répétait en sens inverse.

Une traversée comme celle-là, même de jour, serait pour des yeux inexperts une folie, voire un suicide ; bois labyrinthiques, roches glissantes, torrents furieux, pentes diaboliques, enclos de fil de fer barbelé.

Lui entrait en symbiose avec cette nature qui pouvait paraître hostile, il s’y abandonnait complètement, il en faisait partie et en était un élément essentiel : la montagne qui repousse les hostilités l’acceptait lui, et lui l’aimait plus que tout au monde.

La montagne et lui, il en était convaincu, ne haïssaient que deux choses, les chênes et les porcs, deux espèces détruisant le milieu naturel.

Le chêne rendait le terrain sur lequel il poussait aride et désertique, et son fruit engraissait le porc qui détruisait les bois, les berges, les champignonnières, les cultures et les pâturages.

Lui, il connaissait chaque col, chaque arbre, ruisseau, falaise, refuge ou piège, comme seul le pouvait un natif des lieux. C’est ici qu’il était né et qu’il avait grandi. Un jour il s’en était éloigné, mais, inexorablement, la montagne l’avait rappelé à elle. Qui naissait ici mourait ici. Et la mort était en général causée par deux choses auxquelles il était difficile d’échapper, le labeur et le plomb.

Lui, c’était mon père.

Il représentait le produit typique de cette terre, trapu, fort et résistant, endurci et fragile à la fois. Par-dessus tout, déterminé à résister, à n’importe quel coût ou prix, règle légale ou morale.

Nous dévorions la route qui menait au porc, nourriture empoisonnée, peut-être, pour notre terre.

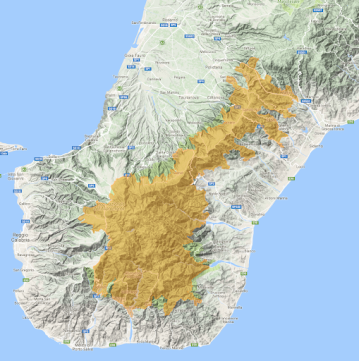

Le brillant Luciano, l’opiniâtre Luigi et le narrateur, jamais nommé (il deviendra Rocco dans le film, voir ci-dessous) et superbement lucide, sont trois adolescents calabrais. Les pieds et le cœur profondément enracinés dans les montagnes de leur Aspromonte natal, dont ils connaissent chaque roche et chaque sentier comme leur poche, ils veulent néanmoins s’en sortir, et échapper à la misère qui les guette sans désemparer, comme des milliers de leurs concitoyens de la région la plus déshéritée d’Italie dans les années 60 et 70. Braqueurs adroits dès le début de leurs années de lycée, très vite artisans confirmés de l’industrie familiale locale de l’enlèvement contre rançon, ils associent audace et intelligence pour s’élever plus ou moins discrètement face à la vieille ‘Ndrangheta, la mafia calabraise historique – qui ne sera jamais explicitement citée ici, diversifiant rapidement leurs activités délictueuses et criminelles, et se lançant le moment venu à la conquête de Milan, « plus grande ville de Calabre » par le poids de l’immigration intérieure qui a quitté Reggio, Crotone ou Catanzaro pour s’y installer.

À cette époque, il nous semblait normal d’appeler un homme « porc ». C’était le nom inventé par les bergers de la montagne, durs et cyniques, pour désigner les nombreux otages qui séjournaient dans les bois épais de l’Aspromonte.

Les bergers, pour être considérés comme tels, devaient être des gardiens de chèvres, elles seules étaient des bêtes nobles, dignes de paître sur ces hauteurs inaccessibles.

Les chèvres étaient considérées comme des compagnes et des amies. Un vrai berger haïssait ces bêtes stupides et enrégimentées que sont les moutons ; il craignait les vaches pour leur sensibilité presque humaine ; il avait un seul porc, nocif pour la terre, qu’il tenait isolé et qu’il nourrissait presque exclusivement de petit-lait. Bien que détestée, cette bête était déterminante pour passer les hivers difficiles.

Reproduisant des pratiques ancestrales, jamais complètement disparues, presque tous les bergers avaient, en plus de la porcherie et de la bergerie, une seconde bâtisse secrète et soigneusement camouflée dans les profondeurs d’un bois, destinée à un cruel mais fructueux élevage, nécessaire à l’évolution économique qui, nous en étions convaincus, ou peut-être en avions-nous été convaincus par d’autres, devait avoir lieu. À l’époque, c’était comme ça.

C’était devenu, depuis quelques années, la réelle activité de mon père, et la mienne.

Lorsque Gioacchino Criaco, avocat exerçant à Milan, décide en 2003, à trente-huit ans, d’abandonner sa pratique juridique et de rentrer s’installer dans son Aspromonte calabrais natal pour s’y consacrer à l’écriture, nul ne sait encore qu’il va offrir ce véritable chef-d’œuvre au roman noir contemporain, et à la littérature en général. Publié en 2008, traduit en français en 2011 par Leila Pailhès chez Métailié Noir, adapté avec succès au cinéma en 2014 par Francesco Munzi, « Les âmes noires » n’est pas seulement le pendant extrêmement réussi, pour la Calabre et sa ‘Ndrangheta, du « Romanzo criminale » et de « La saison des massacres » de Giancarlo de Cataldo pour les bandits romains, du « Gomorra » de Roberto Saviano (ou plutôt du film et de la série qui en sont dérivés, pas suffisamment subtilement hélas, l’ouvrage d’origine étant d’une écriture et d’une facture nettement différentes) pour la camorra napolitaine, voire de l’ancestral « Jour de la chouette » de Leonardo Sciascia pour la mafia sicilienne.

Il m’expliqua ce qu’était un comédien dans le langage paternel. « Quand un malandrin avait un ennemi qui n’était pas considéré comme dangereux, on le criblait de balles sans chercher à cacher l’auteur. Si l’adversaire était dangereux, il fallait l’éliminer de toute façon mais sans en payer les conséquences ; il fallait donc trouver quelqu’un qui le fasse ou qui passe pour l’auteur. On attendait, parfois des années, que la victime ait quelque mésentente bien fraîche, et l’on frappait aussi sec ; les proches, aveuglés par la douleur, déchargeaient leur haine sur le dernier ennemi connu, oublieux des vieilles rancunes, ils s’anéantissaient les uns les autres pour la joie du comédien. Si ce premier scénario n’était pas envisageable, on commençait à lancer des appâts dans les environs et quand on trouvait le sujet approprié on tendait le filet ; en conclusion, un malheureux convaincu de libérer le monde d’un infâme se retrouvait avec le fusil encore fumant dans les mains et c’était à lui, évidemment, d’en payer les conséquences. »

Comme ses illustres homologues en criminalité structurelle sicilienne, napolitaine et romaine, et comme le décortiquait si bien par ailleurs le récit analytique du juge Roberto Scarpinato (« Le retour du Prince – Pouvoir et criminalité », 2008), « Les âmes noires » prend très finement en compte l’économie du crime organisé, ses calculs incessants d’opportunité et de diversification, ses politiques de sécurité (d’approvisionnement comme de distribution, en ce qui concerne les drogues illégales), mais aussi sa politique, et notamment, en Italie du Sud, sa fonction sociale et supplétive de l’ordre établi, et ce au moins depuis l’époque du Royaume des Deux-Siciles de la dynastie des Bourbon (et l’on songera alors à la formidable trilogie du « Bâtard de Palerme » de Luigi Natoli) – qui donne lieu ici à quelques incises particulièrement savoureuses. On trouve aussi chez Gioacchino Criaco une manière rare d’entrechoquer le normal et le pathologique, de mettre à jour les frottements entre le légal et l’illégal, et leurs effets à moyen et long terme (comme l’avait superbement détecté ma collègue et amie Marianne dans le deuxième roman de l’auteur, « American taste », chronique à lire sur ce même blog, ici). De manière beaucoup plus inattendue sans doute, « Les âmes noires » constitue aussi une expérience particulièrement aboutie de nature writing, dégageant une rare authenticité et une subtile beauté à l’évocation des paysages calabrais, de la géographie physique de l’Aspromonte et de la façon dont elle modèle ses habitants, décennie après décennie, encore aujourd’hui. Et c’est ainsi notamment que ce roman témoigne au plus haut point de la puissance du roman noir (ou du roman jaune et noir, en Italie) pour évoquer des réalités socio-politiques complexes, rendre perceptible l’imperceptible, et mériter in fine, sans hésitation, le nom de chef-d’œuvre.

En plus, ceux que nous appelions les « ombres », les recherchés, les fuiùti, les disparus, les fuyards, avaient commencé à séjourner dans la bergerie ; on avait toujours quelqu’un. En général, il s’agissait de braves types naïfs que quelques compères avaient pris soin de fourrer dans les ennuis. Pour se soustraire à l’obscurité d’une maison humide et fermée, les pauvres diables venaient à la montagne s’oxygéner le cerveau.

Peu y résistaient, ils ne supportaient pas les privations et la solitude. Ils étaient nombreux à finir en prison, pris derrière l’armoire d’une maison de campagne ; d’autres se réfugiaient dans les grandes villes du Nord ou à l’étranger, et beaucoup étaient retrouvés dans un fossé.

La plupart de ces fantômes de passage nous oubliaient, nous, les bergers ; il arrivait qu’on se lie d’une profonde amitié avec certains, parmi eux les plus riches nous envoyaient toujours quelque chose.

Gioacchino Criaco - Les âmes noires - Collection : Bibliothèque italienne, Éditeur : Métailié

Hugues Charybde le 11/06/2020

l’acheter chez Charybde ici

Gioacchino Criaco