“Lake Success”, entrez dans le film avec le voyage saignant de Gary Shteyngart

Faux road trip en car inter-cités d’un multi-millionnaire en rupture de ban et vraie descente dans les couloirs désaffectés d’une Amérique bien avancée dans la crise de nerfs. Hilarant et redoutable.

Barry Cohen, homme aux 2,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, entra d’un pas chancelant dans la gare routière de Port Authority. Il était visiblement ivre et saignait. Il y avait une incision nette au-dessus de son sourcil gauche, où l’ongle de la nounou l’avait coupé, et, stigmate de sa femme, une égratignure en forme de larme sous son œil. Il était 3 h 20 du matin.

La dernière fois qu’il s’était rendu à Port Authority remontait à vingt-quatre ans. Il avait pris le car à destination de Richmond, en Virginie, pour aller voir sa petite amie de fac. Il se repassait mentalement ce voyage de jeunesse chaque fois que le cours de l’indice S&P le minait ou qu’il découvrait un nouveau et terrible fait sur les troubles dont souffrait son fils. Quand Barry fermait les yeux, il voyait le long ruban d’autoroute, son pays l’appeler des deux côtés de l’asphalte. Il s’imaginait assis sur un dur banc de bois devant quelque cahute au bord de la route. Une femme épaisse qui marchait en crabe et n’était jamais à court d’anecdotes à raconter lui servait une assiette de haricots au vinaigre et de porc braisé. Ils discutaient d’égal à égale de la période de leur vie où tout avait déraillé, et elle lui offrait le repas, mais il payait quand même. Et elle disait : « Merci, Barry », car malgré les fortes disparités d’actifs sous gestion qui existaient entre eux, ils s’appelaient déjà par leur prénom.

Il s’approcha en titubant de la rangée de policiers et policières qui protégeaient les barrières du dispositif de sécurité nocturne conduisant les voyageurs de la rue jusqu’aux portes. « Où sont les cars ? demanda-t-il. Je veux partir d’ici. »

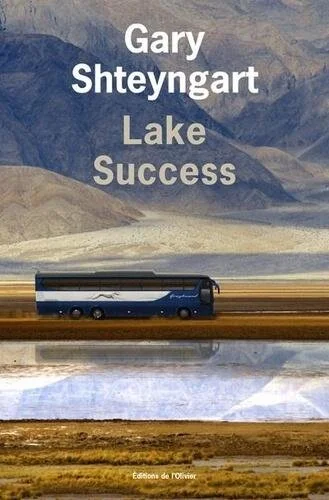

L’autocar Greyhound est certainement l’une des plus solides icônes d’un mythe américain fantasmé, mythe dont le storytelling doit perpétuellement être ravivé pour que la nation puisse être « grande à nouveau ». Quasiment au moment de l’élection de Donald Trump, en 2018, Gary Shteyngart l’a soigneusement choisi comme vecteur d’une redoutable évaluation du melting pot, par le comique acéré et discrètement grinçant dont il a le secret, à l’heure des doutes et des dangers.

Si l’on s’est désormais fort éloigné en apparence de l’immigration russe aux États-Unis et de ses points d’attache qui donnaient leur hilarante couleur distinctive à « Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes Russes » (2002), à « Absurdistan » (2006) et à « Mémoires d’un bon à rien » (2014), si l’on est loin également de l’anticipation et du réseau d’évaluation socio-économique permanente de « Super triste histoire d’amour » (2010) – quoique, par certains aspects, d’étranges résonances occasionnelles se feront jour au fil des pages, avec ces quatre premiers romans, le faux road trip que constitue sans innocence ce « Lake Success », publié en 2018 (et traduit en 2020 par Stéphane Roques chez L’Olivier), pratique avec encore plus de finesse et de précision la découpe clinique de tranches choisies de la société américaine, de leurs interactions et, davantage encore sans doute, de leurs absences d’interaction. Et c’est ainsi que devient hautement significatif le fait même d’avoir choisi comme protagoniste principal et vecteur chirurgical le personnage d’abord largement improbable d’un dirigeant de fonds d’investissement spéculatif, emblématique de la richissime (très) haute finance américaine, planant haut au-dessus des simples mortels (son immense appartement new-yorkais se situe juste en-dessous des étages réservés appartenant à Rupert Murdoch lui-même), personnage que l’on aurait cru instinctivement voir plutôt rôder dans le « Fonds perdus » de Thomas Pynchon, mais qui, par la simplicité désarmante de ses convictions, de ses folies et de ses obsessions, acquiert rapidement la stature d’un emblème vivant et d’un monstre sacré inoubliable.

Quelque chose n’allait pas, ici. Vraiment pas. Ca sentait comme si quelqu’un avait mangé un sandwich au poisson. Il y avait des gens assis sur des bancs, assis sur leur valise, assis sur le linoléum marron. Il y avait des portes avec des numéros et des destinations, comme dans un aéroport, et de l’autre côté des portes les cars stationnaient tous dans la puanteur et l’obscurité. C’était ça l’ennui. On pouvait aller n’importe où dans notre pays. Prendre la route ! Un jour, Barry avait pris l’Acela Express pour Boston, après un pari avec Joey Goldblatt de chez Icarus Capital Management ; le train était plus rapide et confortable, mais là, on prenait la route, et une fois qu’on avait pris la route, c’est le pays tout entier qui défilait pour nous saluer et nous resservir du thé glacé. On devenait un routard et personne n’avait le droit de nous dire qu’on n’a pas d’imagination, ou d’âme, ou tout ce que sa femme avait trouvé d’insultant à lui dire devant l’écrivain guatémaltèque et sa doctoresse d’épouse originaire de Hong Kong, de chez qui il était parti couvert d’ignominie quelques heures plus tôt dans la chaleur d’une soirée arrosée de whisky. Être rabaissé devant autrui, se faire démolir devant des inférieurs, il avait déjà vu ça chez les épouses de ses amis de la finance, et cela avait toujours été le signe annonciateur du divorce. Dans sa partie, la fierté n’était pas négociable.

« Lake Success » ne peut pas être raconté, il doit être vécu de l’intérieur. Les péripéties vécues au long de ce parcours chaotique et illusoire par un personnage composé d’un extraordinaire Candide en carburant et d’un monstre de cynisme en comburant sont à la fois hilarantes et redoutablement caustiques. S’il s’échappe du roman, aux moments les plus inattendus, certaines bouffées de tendresse étrange dignes du formidable « Bubblegum » d’Adam Levin, Gary Shteyngart procède simultanément à une abrasion en règle du cynisme des élites dirigeantes américaines, mais aussi des résignations qui les entourent et les autorisent. Ainsi, sous couvert de farce mélancolique et légèrement irréelle, d’usage acharné de clichés à contre-emploi et contre-attente, et de sourires féroces, il parvient à associer dans le même mouvement, splendeur de la fiction, un constat socio-politique accablant et une profonde lueur d’humanité là où on n’osait plus la guetter. Du grand art, à nouveau.

Le car de Barry se gara dans un soupir pneumatique devant la porte d’accès, un son heureux qui lui rappela distinctement son voyage d’étudiant à Richmond. Accrochée près de la porte, une photo noir et blanc de la compagnie Greyhound en des temps meilleurs montrait une cérémonie d’inauguration avec coupure de ruban, placée sous le patronage d’un lévrier en chair et en os ceint d’une écharpe portant l’inscription LADY GREYHOUND. La girouette du car affichait AMÉRIQUE pour destination.

De nombreux voyageurs dormaient encore sur les bancs crasseux, bouche ouverte, bonnet ramené sur les yeux pour atténuer l’éclairage aveuglant de Port Auhtority. Pourquoi portaient-ils des bonnets en plein été ? À cause de la drogue ? La drogue les rendait-elle frileux ? Il émanait une certaine tendresse d’un pauvre qui dort. La vieille devant lui, qui respirait bruyamment et dont les yeux au bord rosi étaient fatigués, avait attaché à sa valise une étiquette sur laquelle était écrit CLARKSDALE, MISSISSIPPI. Sans doute un voyage de plusieurs jours. En regardant autour de lui, Barry comprit que le Greyhound était le principal moyen de transport des Noirs américains, une façon de resserrer les liens familiaux sur une terre inhospitalière. Il y avait aussi quelques ex-soldats latinos en treillis et des gens de toutes races portant des bracelets signifiant probablement qu’ils venaient de sortir ou de s’échapper de quelque établissement, le devant de la chemise humide de sécrétions. Il était encore temps de faire marche arrière. Il était encore temps de sentir la chaleur du dos lisse comme le marbre de sa femme. Mais il ne pouvait faire cela à Shiva, dont le visage, convulsé par la terreur, était la dernière chose qu’il avait vue quand les deux femmes l’avaient lacéré. Il mit instinctivement la main à la poche, mais son téléphone n’était plus là.

Il était libre.

Photo ® Brigitte Lacombe