Thomas Vinau recrée les présupposés libertaires de la ZAD avant 1910

Du recours aux forêts à la route des voleurs de poules, une savoureuse et songeuse ode décalée à la liberté paradoxale.

Le chien est couché sur le flanc. Il ne s’agite pas. Il respire doucement. Les feuilles, la mousse et la boue qui font son lit de bête ont pris la forme de son corps et sa chaleur s’échappant comme l’air tiède d’un ballon percé. Le regard encore pointu avec quelque chose de bleu au fond du noir de ses pupilles qui flotte comme une question. Le sang a séché mais il lèche sans répit la béance rouge de la plaie comme si sa langue pouvait recoudre, panser, réparer, rebâtir sa viande arrachée par la fourche. Trois points rouges à partir desquels le muscle s’est déchiré à l’intérieur de la patte arrière. Mon petit cœur de nuit, mon bâtard, ma rivière, mon sauvage. Tu m’as sauvé hier. Ha cette enflure de père barrique de merde qui m’a soulevé comme un fagot pour écraser ma gueule contre les murs, je vois encore sa bouche tordue toute dégueulasse quand tu as fourré tes crocs dans son cul ! Ha ça tu lui en a mis une belle. Il a gueulé comme la truie de septembre. T’inquiète pas mon petit bâtard chéri, je te laisserai pas tomber. On va se serrer les coudes. Et puis j’ai mon idée. Mais d’abord il faut qu’on avance, qu’on étale la route entre ces salauds et nous. Au fond de la forêt, personne viendra nous prendre. Il se lève, nettoie avec le soin d’une mère l’amas de terre et de givre, d’humus, de salive et de sang, sur la fourrure du chien. Des larmes de colère et de joie se mêlent à la sueur refroidie, à la bave et à la morve, aux coulures sales de la guerre de cette nuit qui ont recouvert sa peau trop blanche et trop rouge d’enfant. Il n’a plus froid. Il n’a plus mal. Il n’a plus peur. Entre les arbres une brume de printemps trempe le jour qui se lève. Il crache dans ses mains. Soulève puis porte de ses deux bras le corps blessé de la bête. Pas à pas il avance.

Début du XXème siècle, quelque part aux charnières des Charentes et du Limousin, Gaspard, enfant perpétuellement battu par un père ivrogne, s’enfuit un soir en compagnie de son chien blessé, blessé en le défendant une fois de plus, s’enfonçant dans la forêt avec pour tout viatique le poinçon qu’il avait à la main lorsqu’il a mis fin au règne absurde de l’alcoolique. Lui-même terriblement affaibli, il fuit néanmoins de toutes ses forces, portant ou traînant l’animal, pour échapper aux poursuites éventuelles et trouver un abri dans les sous-bois ou les futaies. Après une mauvaise rencontre qui aurait pu lui être fatale, il découvre un havre provisoire avec le repaire d’un sorcier-braconnier, avant de partir à l’aventure en joignant le périple d’une bande de bohémiens et d’autres réfugiés en rupture de ban.

Des Apaches

Le lièvre est à la forêt. La douceur et la bestialité, la langue chaude de la mère, les babines retroussées du père sont à la forêt. La viande est à la forêt. Le flux et le reflux du sang, les muscles, les odeurs, les souffles sont à la forêt. Toutes les bêtes sont à la forêt. Ce qui grouille, ce qui fouille, ce qui bondit, ce qui se déploie, ce qui attaque, ce qui ronge, ce qui creuse, ce qui mord, ce qui broie est à la forêt. L’argent mort de la lune est à la forêt. La glaise, le vent, la brume et la rosée, toutes les obscurités appartiennent à la forêt. Elle est le foyer de tous ceux qui n’en ont pas. De tous ceux qu’on ne veut pas. De tous les chassés, les fuyards, les proies. L’ombre est à la forêt. L’ortie et la ronce, la chouette et le goupil, l’ours et le coucou, le loup et le hérisson, le givre et l’orage, la larve et le serpent. Longtemps elle a été l’ennemie des hommes, son piège, sa mère cruelle. Il s’en est extrait en s’unissant, à force de courage et de lutte, pour se déployer sous le ciel, à découvert. Il est devenu son conquérant. De ça comme du reste. Il l’a coupée en morceaux, l’a exploitée, l’a annihilée, a tenté de la domestiquer comme une vache. Mais la forêt n’a jamais perdu ses propres règles, son propre règne, son ventre de nuit sauvage. Elle est restée le souffle archaïque de nos cycles, l’haleine musquée de nos origines, la reine ombragée du vivant, la ruade. Nous nous sommes tenus à l’écart pour inventer nos propres nuits, nos propres lois de bêtes orphelines, nos merveilles, nos désastres, nos propres dieux et nos propres monstres, sans jamais cesser de la craindre avec vénération. Elle est alors devenue le refuge de ceux qui se refusaient à l’homme et de tous ceux que l’homme refusait. Elle est l’autre camp. Le camp des autres.

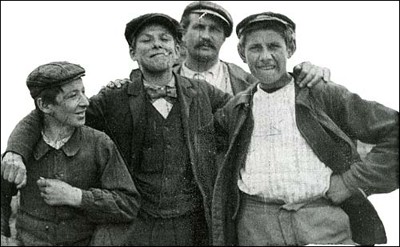

Avec ce quatrième roman, publié fin 2017 chez Alma Éditeur, Thomas Vinau invente un cheminement original et puissant pour revisiter et paradoxalement actualiser les refuges des réprouvés, le recours aux forêts, et le rapport libertaire de la marge à la norme. En mettant en scène l’authentique « Caravane à Pépère », rassemblement hétéroclite de rebelles, de marginaux et de fuyards divers, malandrins à leurs heures, terrorisant ou émerveillant le bourgeois, mais l’escroquant toujours un peu ou beaucoup, selon humeurs et besoins – et première cible officielle des brigades mobiles juste avant qu’elles ne deviennent les fameuses « Brigades du Tigre » –, en en confiant l’approche à un enfant trop vite grandi, mélange détonant des personnages de Hector Malot et de Victor Hugo, il réussit à créer un puissant roman social et libertaire, associant étroitement la langue des vauriens chers à Jean Richepin et celle de la nature profonde, sauvage et forestière du meilleur Jean Giono, par exemple. À la fois hommage enlevé à une certaine manière de gens du voyage (Tony Gatlif et son « Gadjo Dilo » figurent en bonne place dans les remerciements), à des échappés du bagne si souvent abusif qui fleurent bon leur Jean Valjean ou leur Louis Desfossés – ah, inoubliables interprétations de Jean Gabin en 1958 et de Jacques Seiler en 1971 (le « Papillon » de Franklin J. Schaffner, d’après Henri Charrière, figure lui aussi dans les remerciements), reconstitution passionnée et (un peu) romantique d’une cour des miracles mobile, et même mélange au dosage délicat du Henry David Thoreau de « Walden » (1854) et du Ernst Jünger de « Traité du rebelle » (1951), « Le camp des autres » propose une langue étonnante et savoureuse au service d’une imprégnation sociale et politique beaucoup plus subtile qu’il ne pourrait y sembler au premier abord. Et c’est ainsi que nous aimons la littérature, ici.

Tony Gatlif, « Gadjo dilo », 1997

Ils ont continué à parler à l’aplomb cru du soleil de mai. Ils ont continué à jongler leurs méfiances, leurs silences, leurs regards, sans jamais être certains de savoir s’ils jouaient finalement dans la même équipe ou l’un contre l’autre. Jean-le-blanc a respecté les distances de sécurité le temps qu’il fallait pour que l’enfant se rende compte qu’ils étaient déjà ensemble à parler la même langue. Mais rien ne put et ne pourrait jamais faire disparaître les deux pas de recul au fond des yeux de Gaspard, cet arrière-goût dans la bouche, cette manière particulière de poser son corps sans être jamais vraiment en sûreté. Une attitude que l’homme partageait avec l’enfant tout comme le bâtard, tout comme le furet, tout comme chaque être qui a eu un jour à tremper sa langue dans la cruauté des autres. Cette impression qu’inéluctablement bientôt, la douceur de la pause cesserait et l’entourloupe pointerait son nez. Ce qui-vive de bête blessée. Jean-le-blanc a utilisé des mots simples, pour dire des choses simples. Il a dit J’ai choisi un camp. Le camp de ceux dont on ne veut pas. Le camp des nuisibles, des renards, des furets, des serpents, des hérissons. Le camp de la forêt. Le camp de la route et des chemins aussi.

Ce qu’en dit joliment Jacques Josse dans remue.net est ici.

Thomas Vinau

Thomas Vinau - Le Camp des autres - Alma éditeur

Charybde2 le 3/05/18

l'acheter chez Charybde ici