Septième envoi (et réception) de la passionnante "Moitié du Fourbi", revue littéraire fourbillante

Un septième numéro qui explore avec brio facettes et ramifications de la langue sous toutes ses acceptions ou presque.

Avril 2018 : voici déjà le septième numéro de La Moitié du Fourbi, fantasque, incisive et curieuse revue, née début 2015, et qui nous régale depuis, environ deux fois par an, de textes résolument inclassables mêlant intimement fiction et commentaire, glose et poésie, autour de thèmes à géométrie variable mais jamais linéaire en tout cas : écrire petit (n° 1), trahir (n° 2), visage (n° 3), lieux artificiels (n° 4), noir et ce n’est pas la nuit (n° 5), ou encore bestiaire (n° 6). Sous le signe du bout de la langue, ce numéro printanier et largement bifide a su une fois de plus se montrer enchanteur et rusé.

La rubrique permanente L’Œil de l’Oulipo propose cette fois un savoureux assemblage d’injonctions bureaucratiques et commerciales autour d’un curieux voyage en train (les coïncidences inévitables des calendriers concoctant ainsi un véritable texte « de saison »), inventant une langue de bric et de broc qui en maximise les contraintes performatives et comiques (« Voyage divers », Clémentine Melois).

Les deux textes suivants fournissent une imparable parabole sur ce dont il peut bien être question lorsque l’on évoque ce bout de la langue aux racines complexes, aux métaphores enchevêtrées et aux échappées potentiellement si nombreuses. Pierre Senges (« Estoc ») s’appuie sur une remarque de Vladimir Nabokov à propos de la prononciation du prénom-titre « Lolita »pour nous offrir une malicieuse leçon de littérature labiale. Anthony Poiraudeau (« Pour en finir avec les trous de mémoire »), en mobilisant un certain candidat républicain à une présidentielle américaine (il ne s’agit pas de Donald Trump) explore avec une rusée finesse et un solide humour le lien mystérieux entre le bout de la langue et la mémoire qui y bloque le souvenir, juste là, sans u’il puisse franchir la barrière invisible qui lui permettrait d’être exprimé. Il y a quelque chose de Christian Prigent dans la manière dont les deux auteurs, ici, jouent sans vergogne, voire avec un certain ravissement, des plis et des replis conceptuels de la langue, justement.

Bout : l’anglais dit tip, en écho à la chute d’une goutte d’eau, une seule, d’un robinet (tap, bien entendu) ; on retrouvera ce tipquelques pages plus loin, furtivement, il ne sera plus alors le tip de la langue mais le tip de la pointe des pieds (tiptoe). L’intérêt de Vladimir pour les personnages de doux psychopathes (pour les nervures de leur esprit, pour leur désir de joindre sans cesse une chose à une autre), et son intérêt pour les jeux d’analogies, sont deux curiosités d’une même nature, et l’écriture est souvent chez lui l’exploration à la fois de nos démences et de nos métaphores.

(On aurait pu parler d’estoc, mais c'est une autre histoire.) (« Estoc », Pierre Senges)

À propos, presque souterrainement, de traduction, Camille Loivier déploie en deux pages une métaphore proprement abyssale, et pourtant soumise au régime de l’estran (« Traduire, en position de coquillage »), tandis que Laure Limongi (« Le grain de la langue ») réussit la prouesse de faire de l’odeur du café un fait kinesthésique, linguistique et politique total (sa relecture des frasques publicitaires de Nescafé ou de Jacques Vabre est particulièrement goûteuse), et que Léo Henry (« Lingua ignota, conlanging & fantasy »), anticipant de quelques jours la sortie de son « Hildegarde » à La Volte (le 19 avril prochain), nous offre une somptueuse incursion dans l’univers des langues construites, pour investir une situation dans laquelle « inventer une langue n’est plus depuis quelque temps le syndrome d’une pathologie psychiatrique ».

Le plus ancien exemple de langue construite en Occident est la lingua ignota de Hildegarde de Bingen. L’indifférence, voire le mépris, dans lequel ce travail a été tenu jusqu’à récemment n’est pas sans ressembler à l’inquiétude qu’a pu engendrer l’activité de conlanging. Les historiens des langues ont préféré ignorer ce lexique d’un millier de mots, composé dans le courant du XIIe siècle par une bénédictine à des fins inconnues. Sans doute parce qu’en apparence, la lingua ignota ne « fait pas sens ». (« Lingua ignota, conlanging & fantasy », Léo Henry)

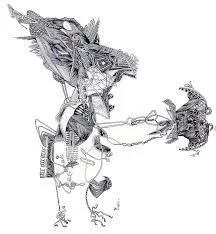

Tristan Felix : « Biribi »

En trois illustrations et trois poèmes portés par une mystérieuse et sauvage résonance, Tristan Felix propose un agencement de significations redoutables (et néanmoins hilarantes et déconcertantes) pour nourrir l’expression « Baiser la langue », tandis que Xavier Person (« Who will perceive, when life is new ? ») invente une litanie du télescopage des pensées sombres et des lignes de fuite impromptues, sous le signe de la langue bien entendu, mais en y insérant des énergies fossiles, des actualités commentées, un trajet en Blablacar et plusieurs rencontres réelles et littéraires, et que Nolwenn Euzen (« Cogner dans les angles morts ») nous offre un bref et fulgurant essai poétique, à propos de fulgurances, justement, celles d’Hélène Nicolas dite Babouillec, autiste devenue autrice, notamment des textes inclus dans le très surprenant – et bouleversant – recueil « Algorithme éponyme » publié chez Rivages en 2016, et créatrice d’une langue très particulière.

Libérées de tout fétichisme, elles se découvriraient [ces œuvres d’art « retirées du marché »] une fonction inédite. De même, les catastrophes passées et à venir pourraient donner à nos vies une autre valeur. Si un avenir est possible, me disais-je, c’est parce que s’t déploieront les possibilités inabouties de notre présent, y compris les instants qui n’auraient eu lieu que parce que nous les aurions aussitôt oubliés. Puis le bus suivait la Seine rentrée depuis peu dans son lit. Et je me souvenais de l’inondation qui nous avait menacés, quelques semaines plus tôt. Le fleuve était si haut, si lourd son flux, si sombre son eau tumultueuse et plane. Nous étions venus nombreux marcher au bord du fleuve en crue, et ce qui était en train d’arriver, pensais-je tenait au fait que nous ne savions encore rien en dire. Ou plutôt, pressentais-je en marchant silencieux, était en train d’advenir ce que nous n’avions pas cessé d’oublier. (Xavier Person, « Who will perceive, when life is new ? »)

L’un des 9 dessins de Paul de Pignol pour le « Long du corps » de Michel Butor

En analysant certaines sémantiques de la novlangue mise en oeuvre sur Twitter par le marketing de certaines maisons d’édition, Hugues Leroy (« Tweets à un jeune poète ») met, comme à son habitude régulière dans La Moitié du Fourbi, le doigt sur un puissant mouvement sous-jacent des significations contemporaines. En travaillant au corps à corps la notion de « secret commun » et les conditions de son énonciation, Belinda Cannone (« Écrivain public ») nous offre une belle chance de méditer sur une relation auteur-lecteur toujours à actualiser. Zoé Balthus, comme elle en a le secret, et avec le soutien des dessins de Paul de Pignol, propose une conversation stimulante, exigeante et néanmoins détendue avec Pascal Quignard, architecturée autour du sens de son ouvrage de 1993, « Le Nom sur le bout de la langue ».

Zoé Balthus – La place accordée aux mythes et aux contes dans votre œuvre est remarquable. Que révèlent-ils ?

Pascal Quignard – Ils révèlent l’amont. Je suis vraiment comme Georges Dumézil et Roger Caillois, je crois que l’on ne peut pas faire de différence entre les contes et les mythes. C’est quelque chose qui parle de l’origine. Je dirais davantage conte que mythe car dans le mythe, il y a quelque chose du groupe qui fait déjà nation. Mais la fabulation anonyme et libre m’intéresse beaucoup plus. Comme le rêve que l’on partage avec les oiseaux et les mammifères, il y a déjà une séquence de narrativité, de proto-narrativité que l’on partage avec le vivant et qui me plaît beaucoup. Ensuite, bien sûr, les contes et les mythes ont affaire avec le langage que l’on ne partage pas avec les animaux, mais cela fait soudure entre les rêves et le discours, ce mélange d’images oniriques et de narration linguistique. C’est ça qui m’intéresse. C’est ce chaînon-là, pré-symbolique, que j’aime – dans la peinture aussi et les dessins d’enfants, dans les travaux d’Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott. C’est un peu la même chose avec les contes. C’est pour cela que j’en ai écrit autant. Tout de suite, c’est énigmatique et plus riche que du sens symbolique.

Adam David (« 10 silences »), spécialiste des performances et des archives sonores ou curiosités liées au silence, nous emmène du côté du moment où la langue se tait, et donne naissance à autre chose, à son extrémité. Se faisant l’exégète inspirée des textes d’Emmanuel Hocquard, Anne Maurel (« Au bout de la langue, l’image ») nous entraîne dans la quête de cette image épiphanique, de cette métaphore ultime que peut procurer le bout de la langue. Frédéric Fiolof(« Expirations ») nous propose un superbe parcours dans les pas du Roland Barthes du « Journal de deuil », tandis que Anne-Françoise Kavauvea (« Perec, langue au chat »), naviguant au plus près de traumatismes liés à la langue de veau offerte en cadeau, déchiffre ce qu’apporte une langue donnée à la lectrice ou au lecteur, en s’appuyant sur celle de Georges Perec.

Semblable a un mot oublié qu’on a « sur le bout de la langue », l’image épiphanique insiste et se dérobe parce que, d’abord, les mots manquent pour la dire. Soit parce qu’ils sont comme des vêtements trop larges, ne cernant pas d’assez près la réalité de l’émotion singulièrement intense qui a été éprouvée : trop abstraits ; ou qu’ils sont plats, usés, et impossibles à recharger d’affects. Interroger les mots, les essayer comme on essaie un habit, pour l’ajuster, c’est se porter au bout de la langue, avant et au-delà du langage. Avant, parce que ce que j’ai « perdu de vue » en accédant à l’ordre du symbolique, où les phrases s’enchaînent selon une grammaire commune apprise, revient. Et au-delà, puisque l’écriture en images suppose un trajet, une traversée, un voyage qui me conduit toujours plus loin dans la langue, d’un mot refusé à un autre, réactivé. La passivité se retourne alors en activité. La vie immédiate, innocente, cesse d’être un objet de nostalgie pour devenir une promesse, voire une conquête. (Anne Maurel, « Au bout de la langue, l’image »)

« Mille-Mains », extrait (Laure Samama)

Un numéro consacré à la langue et à son bout aurait sans doute semblé incomplet s’il n’y avait été question de cunnilingus : l’Américaine Fidelia Rubio Muto(« Le coup de l’alphabet »), traduite par Hugues Leroy, nous offre une singulière analyse d’une sous-catégorie d’opération, au carrefour des légendes urbaines et des pratiques avérées. Le portfolio commenté de Laure Samama (« Mille-Mains »), s’il témoigne bien entendu de la présence forte du graphisme et de l’image au sein de La Moitié du Fourbi, nous permet surtout d’assister à la fabrication en direct d’un rêve sylvestre et linguistique jouant subtilement de la transformation des métaphores en réalités possibles. Ryoko Sekiguchi et Deborah Pierret Watanabe se sont associées pour nous offrir une traduction du conte japonais, « Le bonze et la langue », attribué au moine Kyôkai (fin VIIIe, début IXe siècle) où il est notamment question de persistance de la langue par-delà la mort.

C’est Sabine Huynh qui conclut ce septième numéro d’une revue – dont il faut bien souligner à nouveau l’apport décisif à la littérature contemporaine, et tout particulièrement à ses marges et à ses frontières joueuses entre exercices et genres consacrés – avec « Une grotte sombre au bout du monde ». Un bel hommage intime à un lieu situé au bout d’une terre et d’une langue, qui évoquera peut-être, en un curieux écho, le Massilia Sound System de « Qu’elle est bleue » : « Et si je vais au bout du monde, je m’arrête à Callelongue » (où se situe précisément le restaurant – pizzeria et fruits de mer – appelé La Grotte).

Ainsi rien n’est acquis, tout reste un doute, et demande que je m’arrête sur mon chemin pour retourner dans tous les sens, décoder, examiner. Surtout parce que, n’ayant pas de langue maternelle, je n’ai accès à aucune mémoire collective : ce qui est évident pour vous ne l’est jamais pour moi, ce qui ne nécessite aucune explication pour vous en nécessite pour moi ; mon cerveau ne connaît jamais de répit dans sa recherche de clarté. J’aime citer l’exemple de la brique qui tombe sur le pied : quel est le cri de douleur que vous pousseriez ? Le mien serait inaudible, une panique silencieuse, des yeux qui rouleraient dans leurs orbites, un cri orphelin au fond d’une grotte tout au bout du monde. Après tout, le fin du fin du mot sur le plongeoir de la langue, n’est-ce pas quand toute une langue s’y tient ? Une langue qui fut maternelle pour un instant, perdue, retrouvée (réapprise), reperdue (oubliée), tapissant les parois de la grotte, devenues illisibles. (Sabine Huynh, « Une grotte sombre au bout du monde »)

Revue La Moitié du Fourbi - N°7 : Le bout de la langue de COLLECTIF, Léo HENRY, Anthony POIRAUDEAU, Pascal QUIGNARD, Zoé BALTHUS

Charybde2 le 20/04/18

l'acheter ici