L’Heure immobile de Bernard Plossu, par Pascal Therme

“Une heure immobile qui n’est pas indiquée sur le cadran, et toutefois légère comme un soupir, rapide comme un coup d’œil.”

Bernard Plossu

Bernard Plossu a consacré sa vie à voyager et à photographier. Du Mexique à l’Espagne, des USA à l’ Italie, la France. L’exposition présentée à l’Hôtel des Arts, centre d’art du Département du Var, traite, de la conversation qu’a mené Bernard Plossu pendant trente ans avec la métaphysique méditerranéenne affirme le dossier de presse. Ses références regardent du côté des Carrà, De Chirico ou même Morandi, Marcelo Fuentes, Dis Berlin, Angel Mateo, Charris, Alvarez Bravo…

Bernard Plossu

Rapportées de ses voyages en Espagne, Italie, Grèce et France, conservées pendant de longues années, formant un corpus conséquent de plusieurs centaines d’images, le corps choisi de l’exposition dessiné par Ricardo Vasquez, conservateur et directeur de l’Hôtel des arts du Var, les photographies de Bernard Plossu dessinent un territoire spécifique en rapport avec cette métaphysique méditerranéenne, sujet majeur, sorte de sécheresse des déserts de la déréliction absolue, sorte d’abandon complet des éléments constitutifs et sujets de ses photographies.

Bernard Plossu/ Pascal Therme

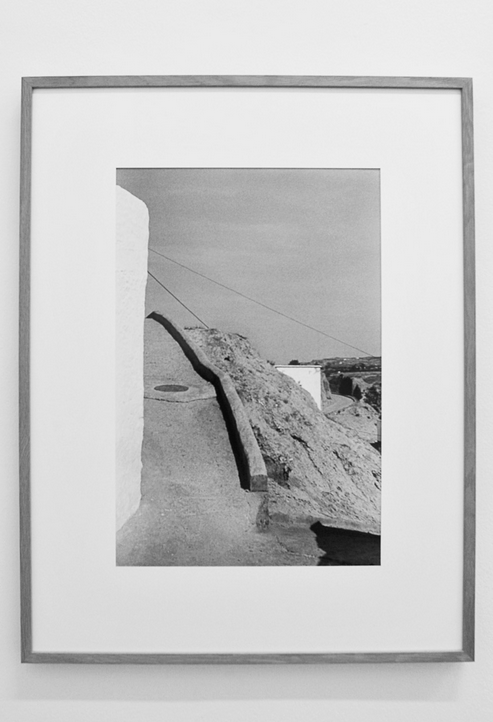

Quelques 135 photographies attendent de dévoiler, à l’Hôtel des Arts de Toulon, à travers un accrochage d’une grande subtilité et d’une étonnante efficacité, cet abandon même des rivages et des paysages méditerranéens, à l’heure immobile des midis, là, où l’ombre en est à minima et, la lumière, sa plus grande intensité. Cette heure du midi, où tout s’arrête, immobilise les villes, les zones péri urbaines, un voyage, une énumération à la Michel Butor, se fait par les banlieues, les faubourgs, les aires à l’abandon ou les friches, les sites industriels, le long de routes ordinaires, les terrains vagues; les quais, les bâtiments, les ruelles, les escaliers, les façades, les paysages, les murs, toujours oubliés, parce qu’ordinaires, s’imposent à l’œil du photographe, parce que viennent s’y loger l’absence et l’abandon. Ce sont un remblais de rochers faisant digue, un rempart dans une ville, un arbre enchâssé dans un mur. Des fenêtres aux grillages noirs sur fond de murs blancs, blanches routes poussiéreuses aux poteaux en bois, comme celles de Walker Evans (à Beaubourg en ce moment-même), parlant d’ une Amérique dépressive et vide, soit toute vie fuie, signes substantiels et signifiants où rien ne se passe vraiment, mais ou tout repose comme dans un état second du monde, tout cela est vu et photographié, poésie surréaliste, passages.

Bernard Plossu/ Pascal Therme

Toujours creusé par l’ombre minimale du midi, laissé pour compte et pourtant si présent au regard du photographe, cet inventaire de solitudes sèches et de poussières minérales situe le regard. Apparaissent alors comme pris même dans la surexposition de cette lumière, cette présence singulière, irréelle. Ces lieux de solitude peuvent être considérés comme des vestiges dis-harmonieux et oubliés. Ce sont alors des éléments concrets du réel, une poétique en soi, brute, portés par la description et l’énumération, une collection d’objets et de lieux déconstruits, abandonnés et vides, rebuts fantastiques, retrouvant une intensité et une existence propre dès lors que le photographe les situe dans la solitude de leur état, dans leur situation simple. Une sorte de poésie immanente oblige à les voir et les considérer autrement. Ils interpellent la mémoire parce qu’une continuité se fait en référence aux images réalisées par d’autres, peintres, poètes, photographes: De Chirico, Magritte, Bunuel, Fellini, Ferrara, Morandi, Evans. Cette seconde vie tient aux moments ou le regard du photographe les croise, qu’il soit dans un train ou qu’il voyage par la route, de Vintimille à Gênes. Ainsi, un camion chargé de poutres métalliques, un décor de théâtre au milieu de nulle part, les silos d’un port, l’ombre des grues portuaires, douze bidons d’aluminium au bord d’une route, etc. Rien n’est dit de ces petites énigmes qui signalent le sens apparent des choses par un vide substitué.

Bernard Plossu/ Pascal Therme

Bernard Plossu collectionne ces images qui le croisent pendant ses voyages, ces moments de poésie pure où se pose la magie de l’instant. Qu’y voit-il au juste, sinon ce qui s’inscrit comme poésie brute et pure. Grâce à la douceur des tirages, les lieux apparaissent libres, accordés à la vibration intrinsèque de cette heure immobile. Tout est si calme, si éternel quand l’horloge a suspendu le temps au midi plein et, projeté le rêve contre l’oubli, la présence et l’être là contre l’absence et la mort, dans la permanence du regard.

Bernard Plossu/ Pascal Therme

L’extrême netteté, la grande définition des détails et des ombres, les façades exposées, les pierres, les chemins semblent atteindre une sorte de permanence essentielle. L’absence de mouvement intérieur, l’intraitable netteté se révélant également objectivante et tout a fait déréalisante. Il semblerait que tout ceci soit issu d’un rêve général, dont la précision extra ordinaire contraint l’attention, mobilise une concentration particulière, requiert un silence intérieur, porte ces perceptions qui émanent parfois d’un détail. Un au-delà du réel, une sur-réalité se fait, qui s’alimente par une extraction de l’essence des objets, lieux, paysages de ces zones laissées vides dans une « radiance » singulière pour dire l’étrangeté aussi.

Pascal Therme

De l’aveu même du photographe, les prises de vues ont été réalisées aux heures qui bornent ce midi, avant, et après, Midi, ou midi symbolique, ces heures contiguës offrent la possibilité du silence. C’est aussi l’heure si méditerranéenne de la sieste, qui envahit soudain l’espace et laisse les lieux à leur entière et unique solitude; l’œil du photographe les embrasse, les lit, les retient, lieux désertés de toute présence humaine, reposants en eux même, dans une sorte de mystérieux abandon, secret du repos du monde à l’heure de l’éblouissement. Marchant par le fil secret de cette épure, le photographe poursuit en lui ce chemin ascensionnel des midis, comme mu par ces éblouissements solaires vers l’essence même du monde, le voyage, la marche, la découverte des chemins, le passage des ruelles, la perte des repères, faisant advenir, au travers d’un hasard objectif, cette sur-réalité complice, qui retient un chien andalou, un trottoir numéroté, une usine désaffectée rencontrée suite à une histoire entendue précédemment et introduisant les liens familiaux à rebours, thématique secrète qui semble courir en tant que réseau de sens par dessous, la liberté affichée, et proverbiale du chemin secret ouvrant sur chaque image. toujours plus au Sud…

“Je ne m’arrête pas, je vais encore plus au sud, jusqu’à Capo Passero: une langue de terre jaune avec un phare blanc.”

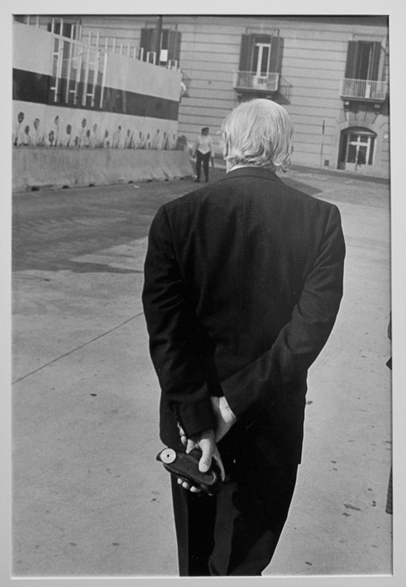

Ricardo Vasquez, conservateur en chef du patrimoine et directeur de l’Hôtel des arts, centre d’art du département du Var, livre ici, en totale adéquation avec le photographe, un parcours d’une qualité sans égale, à travers une scénographie qui scande et rythme précisément l’accrochage, induit une respiration, initie à l’art insolite et libre de l’auteur, l’Hôtel des Arts offrant toute la surface de ses cimaises au travers des huit salles consacrées à l’exposition, et permettant de la première image, un homme de dos, seule présence humaine, seul personnage de toute l’exposition, tenant en sa main un appareil photo, et la dernière image, un bout de route ascensionnelle comme il en existe partout autour de Marseille, assez mystérieusement ouverte sur une disparition. Entre ces deux points, se dévide l’heure blanche, le parcours poétique et le dialogue du topos méditerranéen et de l’onirisme métaphysique, du rêve éveillé du Photographe. Incontournable.

“J’invitais à ne pas confondre ma conception métaphysique de la peinture, fondée sur « les choses ordinaires » et sur le calme poétique, avec le faux rêve du merveilleux. ”

Pascal Therme, le 22 mai 2017

Pascal Therme vit et travaille à Paris. Il y conçoit ses reportages sur les expositions, la mode et les fashion shows. Et écrit sur la photographie pour L'Autre Quotidien.

Bernard Plossu/ Pascal Therme