Antidata dégaine son Petit Ailleurs avec des cabanes classe

Quatorze cabanes de toutes formes et de toutes résonances pour habiter ailleurs, en petit. Un grand recueil.

Un an après « Parties communes » et son thème des voisins, voici une petite fête en perspective avec ce nouveau recueil collectif des éditions Antidata, mes spécialistes préférés de la forme courte. « Petit ailleurs », sous le signe de la cabane, propose quatorze textes contrastés en diable pour habiter et faire vivre ce souvenir d’enfance par excellence que peut être l’abri de fortune des jeux d’alors, mutant redoutablement à l’occasion en tout autre chose.

J’ai été un Indien, j’ai été un cowboy, j’ai été shérif, trappeur, chercheur d’or, ermite, aventurier, mercenaire. J’ai été Indiana Jones et j’ai été Davy Crockett. J’ai été Tarzan, j’imitais son cri à la perfection, au grand dam de mes parents, de mes frères et des voisins. J’ai été Spartacus, j’ai été Robin des bois. J’ai même été Christophe Colomb mais j’ai arrêté avant la découverte de l’Amérique : trop de responsabilités.

Dans ma chambre.

Toujours dans ma chambre.

J’ai été allergique. J’ai été asthmatique.

Ces deux activités n’ont jamais été compatibles avec une vie d’aventurier. On imagine mal Spartacus inhaler de la Ventoline avant d’entrer dans l’arène. Il est difficile de visualiser Robin des bois avec un mouchoir constamment accroché au bout du nez et Tarzan n’éternue pas à chaque printemps. (Gilles Marchand, « En homme responsable »)

La cabane comme ultime refuge d’existences par trop de guinguois vis-à-vis des attentes sociales, refuge métaphorique ou stricto sensu, c’est celle de la très belle « Elle ne reviendra pas » de Louise Fonte (une nouvelle venue parmi les contributrices et contributeurs des recueils collectifs Antidata), celle de la magnifique (et ô combien subtile dans sa narration, en seulement 12 pages) « La cabine de plage » de Pascale Pujol, que l’on avait déjà pu admirer dans « Parties communes », celle de la fantasmagorique et authentiquement folle – mais terriblement poignante – « En homme responsable » de Gilles Marchand, qui signe ainsi sa neuvième contribution à une anthologie collective Antidata – contributions mémorables parmi lesquelles il faudrait sans doute distinguer toutefois « Le premier tour », celle proposée en 2013 pour le recueil « Jusqu’ici tout va bien » –, ou encore celle, topologique et psychanalytique, qui surgit si joliment et si curieusement du « Transfert » de Nicolas Houguet (dont c’est la première contribution à l’aventure).

Pourquoi une cabane ? J’en sais rien moi. C’est mon psy qui sait. Il m’a fait un plan. Regardez. Y a écrit « forêt ». Au milieu, la grosse croix, c’est la cabane. Il avait l’air content de lui. Ce mec avait l’air tout le temps content de lui, c’est dingue. Même si en ce moment, je vois bien qu’il est mal. Que les meubles, il y en a de moins en moins dans son cabinet. Qu’il n’y a plus que la trace des tableaux de maître sur les murs. Tu lui pèterais les dents qu’il aurait encore l’air de sourire. Alors que je ne crois pas lui avoir jamais parlé de cabane. Je me disais que ça devait être un truc symbolique. J’étais condamné à deviner ce qu’il pouvait marmonner. Du coup, il m’a fait un plan. (Nicolas Houguet, « Transfert »)

Cabanes des confins et des marges, abris de fortune où une magie pourrait bien rôder, cabinets de curiosités sauvages (on songera un instant à l’incroyable « La borne SOS 77 » d’Arno Bertina et Ludovic Michaux) : c’est l’aura bizarre qui enveloppe notamment « Le réveil du nain de jardin » de Benoît Camus (que l’on avait lui aussi pu lire dans « Parties communes »). Lorsque les confins prennent la tonalité de vos pires cauchemars, la cabane mute, et son aspect insulaire et confiné peut devenir le théâtre des peines les plus abjectes et les plus insensées, comme le démontre ici avec grand brio « La hutte continue » de Bruno Pochesci, dont il s’agit également de la première contribution à une anthologie Antidata. De manière tout aussi mystérieuse, mais sans le détour par la dystopie carcérale, la cabane se fait trou noir, lieu d’envol et de disparition, point aveugle des certitudes, avec le superbe « Un oubli » de Johanna Jossau, autre primo-contributrice.

La cabane la plus poétique du recueil, sous son apparence initialement à la fois particulièrement emblématique et commercialement frelatée (il y rôde joliment la marchandisation de la forêt et les parcs à thème soigneusement formatés), est peut-être bien celle imaginée par Fabien Maréchal (dont on se souvient bien du recueil personnel chez le même éditeur, « Dernier avis avant démolition »), « La gueule du loup », confrontant dans les arbres la cellule familiale nucléaire à ses peurs intimes.

« Nous y serons en cinq minutes », dit le propriétaire en désignant la sente qui s’enfonce dans le bois, sur le côté du lodge. La forêt bourdonne. Le martèlement d’un pic-vert répond aux salutations d’un coucou. J’écrase un moustique dans mon cou.

La clairière a été dégagée sur la surface d’un terrain de basket. Des souches demeurent en lisière. Au milieu, se dresse l’Arbre. Deux bons mètres de circonférence et d’épaisses ramifications quasi-horizontales soutiennent notre ciel promis : la cabane familiale. Une échelle en descend depuis le côté d’une plateforme. Si j’étais seul, je crois bien que je serais ravi. Sarah s’approche. Lorsque nous nous sommes rencontrés, l’existence d’une biologie au-delà du périphérique parisien lui semblait moins plausible que sur une exoplanète. Maintenant, elle apprécie la maison de campagne de mes parents quand ils n’y sont pas.

« Oh, un chêne, c’est merveilleux », se pâme-t-elle, mains jointes.

– Pédonculé, s’exclame le propriétaire, et Sarah le regarde avec un air mi-inquiet, mi-scandalisé.

– C’est l’espèce, dis-je. Chêne pédonculé.

– Je sais, prétend Sarah. C’est du solide. »

Elle frappe l’écorce du plat de la main. Je rigolerais que le tronc s’écroule en un craquement glaçant, mais c’est vraiment du solide. (Fabien Maréchal, « La gueule du loup »)

Une mention spéciale est certainement méritée pour la nouvelle la plus hilarante du recueil, la fascinante étude juridique détaillée d’un phénomène usuel de cour de récréation que propose « Perché » de Guillaume Couty (que l’on avait pu apprécier dans « Parties communes », mais aussi dans l’anthologie collective « Terminus » en 2015), tandis que Christophe Ségas (dont le récent « Remington » nous a enchantés, en plus de ses quatre contributions précédentes à des recueils collectifs Antidata, dont « Douze cordes » et « Version originale »), avec « Le Tokécho », intègre avec ruse le motif de la cabane et celui de la tortue à une vision ironique et percutante d’un certain type d’art contemporain.

La cabane est aussi – peut-être surtout ? – mémoire, et celle que propose Laurent Banitz (pour sa septième contribution à une anthologie collective Antidata, en plus de son recueil personnel « Au-delà des halos ») avec « Les bains de mer » est particulièrement redoutable, usant de la mélancolie discrète comme d’une arme étonnamment acérée.

Nous ne sommes jamais revenus au Crotoy. Mes parents n’ont plus jamais reparlé de Ferdinand. Mais je n’ai jamais cessé d’y repenser. Je fais sans cesse le même rêve : je marche sur la plage déserte. Le soleil se lève. J’aperçois la roulotte au bord de l’eau. Un cheval galope sur la plage, soulevant des gerbes d’écume rose. Ils sont là, tous les deux. Ils me font signe. Ils sourient. Je me promène un moment avec eux. Elle me prend dans ses bras et m’embrasse doucement. Puis elle entre dans l’eau avec Ferdinand et commence à nager. Je les regarde s’éloigner et disparaître à ma vue. (Laurent Banitz, « Les bains de mer »)

Stéphane Monnot, pour sa sixième contribution à une anthologie thématique Antidata, en plus de son beau recueil « Noche triste », inscrit habilement sa Séville emblématique dans une nouvelle noire et presque policière, où la cabane (même aux allures de conduit bétonné) prend tout son sens de repaire de conspirateurs, dans « La linéarité affublée du masque grotesque de la relative jeunesse » (un titre qui mériterait à lui seul le déplacement, non ?). Thierry Covolo, dont c’est la première apparition chez Antidata, imagine une magnifique cabane isolée, portant en elle toute la magie du rock, du blues et de la transmission, avec son « Un petit coq rouge ». Antonin Crenn, enfin, lui aussi débutant en ces lieux (mais dont on a tant aimé la « Passerage des décombres » parue en début d’année), mêle en un songe fantastique simultanément glaçant et charmant la métaphore de l’apprentissage comme celle de la perte, toutes deux rattachées à une unique cabine de plage, seul point fixe possible pour appréhender le monde.

Jean-Patrick avait des rêves d’Andalousie, il disait souvent qu’un jour il y retournerait, parce que c’est le paradis sur Terre, qu’il y fait chaud même l’hiver, que le ciel est bleu et que c’en serait fini de ses mains pourries d’eczéma à cause du gel et de la crasse. Quand il revenait à la réalité sombre de notre parking souterrain et au ploc-ploc des eaux de pluie qui s’écoulaient par les fissures du bâtiment condamné, il me faisait : « Tiens ! Passe-moi ton cahier de texte, qu’on vérifie tes leçons, que je serve à quelque chose en ce bas monde ! » C’était sa lubie mes devoirs, il voulait pas que je finisse comme lui. Tous les soirs en rentrant du collège, je passais à la maison, prenais à goûter pour nous deux, et filais à vélo ou en skate au chantier. (Stéphane Monnot, « La linéarité affublée du masque grotesque de la relative jeunesse »)

Nous aurons la joie de fêter la naissance de ce recueil en présence d’une grande partie des quatorze auteurs ce mercredi 22 novembre à partir de 19 h 30 à la librairie Charybde (129 rue de Charenton 75012 Paris).

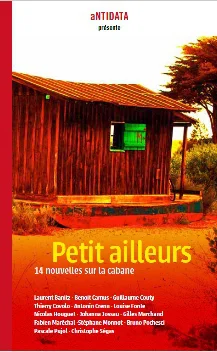

Collectif - Petit Ailleurs, 14 nouvelles sur la cabane, éditions aNTIDATA

Charybde2, le 22/11/17

l'acheter ici