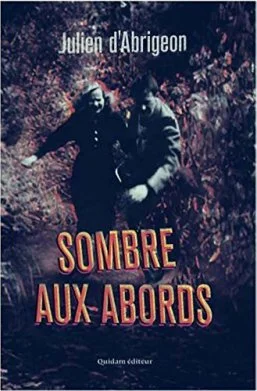

Sombre aux abords ! Noirceurs springsteeniennes aux confins de la ville ardéchoise

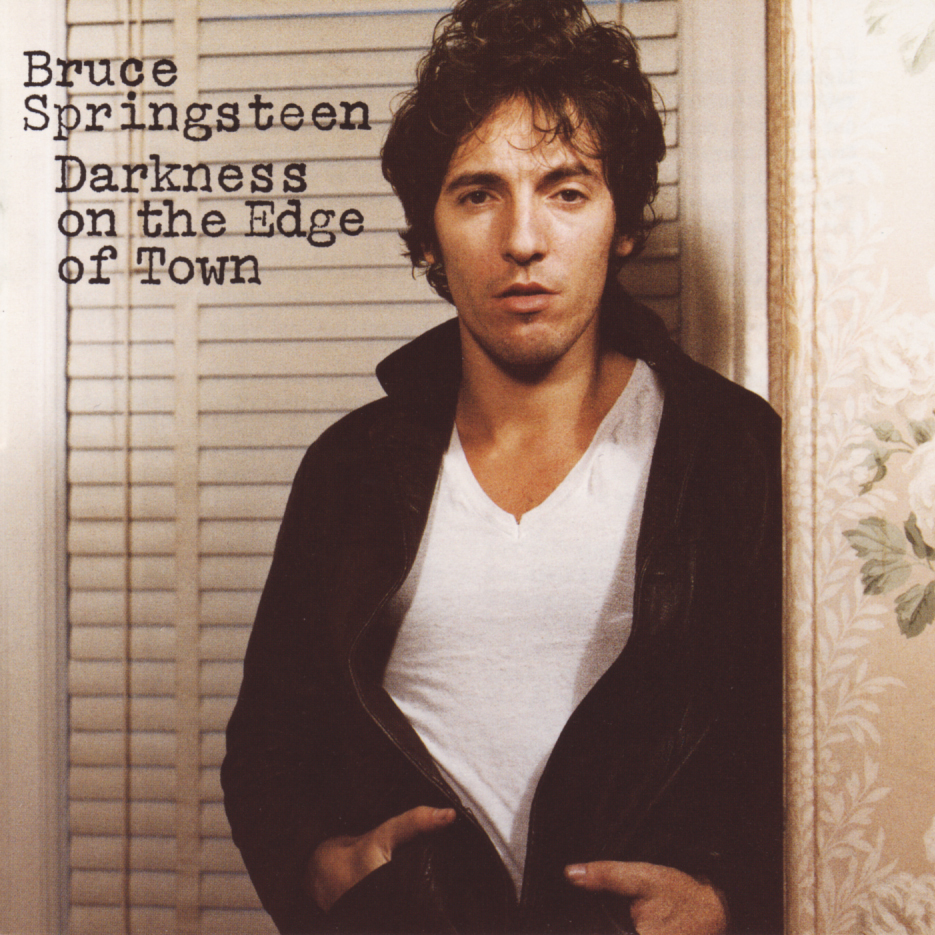

Publié en septembre 2016 chez Quidam éditeur, ce recueil de Julien d’Abrigeon réussit une surprenante synthèse entre l’impérissable quatrième album de Bruce Springsteen, « Darkness on the Edge of Town », et un contexte aigu du passage de l’adolescence à l’âge adulte – ou à ce qui pourrait / devrait en tenir lieu – au cœur des « Badlands » d’une Ardèche fort peu vacancière, contemplant vicieusement depuis l’autre rive du Rhône le Montélimar d’origine de l’auteur, comme pour, à l’image de la composition retenue par le grand rocker pour son LP, alterner les moments de fol espoir de s’en sortir et les sombres ricanements de l’échec toujours déjà écrit.

Cent soixante-dix chevaux, assoiffés. Toute une cavalerie au repos, sous ma fenêtre, sur le parking, sous le capot, à l’affût du premier coup de clairon. La nuit va lâcher prise mais elle tien encore debout, éblouie par la lumière polie de boules blanches emmoustiquées perchées tous les huit mètres pour éclairer la chaussée, les trottoirs, leurs poubelles et les chiens qui les grattent afin de mieux les éventrer.

Dès « Sales sols stériles » (correspondant à la chanson « Badlands »), avec son écho sur la face B, « La promesse d’une terre » (« The Promised Land »), le décor artériel est fixé : il faut ici des projets fous, désespérés, utopiques ou salutaires, montés de toutes pièces à coups d’imagination et de délire, pour espérer échapper à la moderne malédiction de la non-qualification, du chômage, de l’ennui et de l’exil.

J’ai beau avoir un genou à terre et ce sale goût d’aluminium dans la bouche, je ne vais pas me coucher mais me battre rage au ventre, prendre les affaires en main et ne pas faire les choses à moitié : je prends le volant, embraye, passe la première. Je peux encore nous extirper de là, j’en suis sûr. J’en ai vu d’autres, des pas pires.

Je sors de là et reviens te chercher. De suite, tout de suite, maintenant. On repartir à zéro, encore une fois. J’ai de la force pour trois. Pour toi, et moi, et on verra.

Ici comme ailleurs, amoureusement travaillée et customisée ou non, la voiture est la clé, passe-partout imaginaire pour un envol (« Quelque chose dans la nuit » / « Something in the night »)) ou pour une course à mort (« Rodéos » / « Racing in the Street »), ultime objet poétique d’une chevalerie du dérisoire et du vital ; la haine de soi rôde, ensemencée et cultivée par les années passées à entendre un système fournisseur avant tout économique expliquer mine de rien l’absence de valeur réelle des rebuts et des superflus, et conduit elle aussi le véhicule à l’occasion (« Candice, sa chambre » / « Candy’s Room ») ; la révolte, certainement stérile, mais presque automatique désormais, gronde, et impose ses feux désespérés, qui ne sont pas uniquement métaphoriques (« Flambent les rues » / « Streets of Fire » et « À l’épreuve de la nuit » / « Prove It All Night »), avant que l’amour ne se confonde avec la mort, en toute simplicité serait-on tenté de dire, pour conclure cette belle incursion dans un subtil mélange de grisaille plombante et de noirceur in fine inexorable (« Sombre aux abords de la nuit » / « Darkness on the Edge of Town »).

La cimenterie pointe son nez, giclée de néons dans l’obscur. Des phares et marlboro marchent les gars qui sortent d’un peu partout, convergent vers l’usine, marlboro, marlboro, marchent, le frimas de rigueur enfouissant aussi leurs mains au fond de poches de chaleur, marchent, marchent, marlboro. L’odeur du tabac se fond dans l’âpre rappel de la poussière à venir, qui colle déjà, marlboro marche. Le portail. Passé, la pointeuse et le contremaître en comité, accueillent glacé.

Les néons se succèdent, tracent des lignes. Des couloirs, des entrées, des portes, des couloirs et des compartiments se dispersent, répartis par-ci, par-là. Par là, la machine à café, désertée, les gars ont leur cafetière. Par ici, les placards, des casiers, par là, les bureaux, et, par là, des casiers.

Au bout, en bleu, le travail. Il enfile son bleu, assure. Bâille un coup, décrispe le cou coincé. Puis le père serre silencieusement des mains qui comme les siennes, grosses et raides, râpent, minérales. Les gars savent qu’ils parleront plutôt plus tard. Ils clopent et crachent, cachent clopin à leurs copains clopant leurs éclopages, patte traînée en douce, il ne faut plus paraître faible, les épées suspendues tomberaient à la prochaine restructuration, trop vieux, inutile, nous vous remercions pour toutes ces années sacrifiées à l’Entreprise, dégage maintenant !

C’est toutefois peut-être avec les deux nouvelles, les deux chansons, positionnées en n°2 de chaque face, affrontant la spirale de haine quotidienne qui se nourrit d’un cadre familial (« En gueulant comme Adam engueulant Caïn » / « Adam Raised a Cain ») ou célébrant sombrement la puissance carnivore de l’unique gros employeur industriel de la région, la cimenterie du Teil (« Cimenterie » / « Factory »), que Julien d’Abrigeon atteint le point le plus incandescent de son impact sur le mythe adolescent, jadis ouvrier en quête de progrès social, aujourd’hui abandonné à on ne sait plus trop quel vide, et nous offre l’essence même d’un certain rock courageux, celui précisément revendiqué par Bruce Springsteen à ses débuts.

En jouant avec des thématiques et des ambiances dont on retrouve aussi les échos chez Olivier Martinelli (« Une légende », 2014), chez Stéphane Le Carre (« À pleines dents la poussière », 2014) ou chez Jean-Luc Manet (« Haine 7 », 2012), en y mêlant des expérimentations rythmiques et langagières qui font songer par moments aux travaux de Benoît Vincent (« Local Héros », 2016) ou de Patrick Bouvet (« Carte son », 2014), l’auteur nous offre un somptueux moment de rock’n’roll photographique et littéraire, aux confins de la ville moribonde et de la vie menacée.

Charybde2

Sombre aux abords de Julien d’Abrigeon aux éditions Quidam

L'acheter chez Charybde, c'est ici