Retour sur le Zapata de Steinbeck, en version roman et scénario

Hollywood et les mythes politiques : la genèse du « Viva Zapata ! » de John Steinbeck.

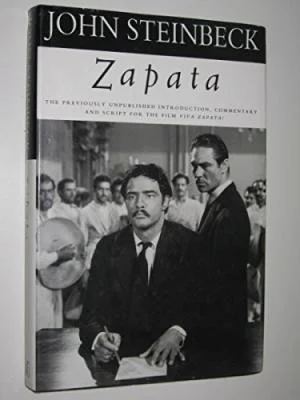

Lorsque John Steinbeck écrit, pour le réalisateur Elia Kazan et le producteur Darryl F. Zanuck, le scénario du film « Viva Zapata ! » (1952), avec Marlon Brando et Anthony Quinn, notamment, sorti sur les écrans alors que l’auteur publie son grand roman « À l’est d’Eden », il a assemblé un matériau considérable, à partir de documentation, mais aussi de plusieurs séjours au Mexique, sur le personnage historique du révolutionnaire Emiliano Zapata (1879-1919). Sept ans après sa mort en 1968, on retrouvera le manuscrit de « Zapata », première proposition de scénario associée à de nombreuses notes de pré-production, que Gallimard publiera en français en 2003, dans une traduction de Christine Rucklin, aux côtés du scénario finalement écrit et accepté.

Dans cette lecture passionnante, on trouvera un éclairage à la fois emblématique et bien spécifique de l’autre grand révolutionnaire de l’histoire du Mexique, aux côtés de Pancho Villa, longtemps décrié, voire haï (particulièrement par les Américains), auquel la somptueuse biographie critique de Paco Ignacio Taibo II, « Pancho Villa, roman d’une vie » (2006) rend une belle justice. Travail romanesque et historique fort éloigné d’une biographie critique, parsemé de nombreuses inexactitudes, le film « Zapata » lui-même (à travers le scénario final – dans lequel les dialogues sont fournis en intégralité) témoigne avant tout de la captivante perception biaisée d’une icône révolutionnaire, quarante ans après son assassinat, par Hollywood, fût-ce à travers le prisme soigneux d’un écrivain éminemment progressiste tel que John Steinbeck (dont, rappelons-le, « Les raisons de la colère » avaient été interdits quinze ans plus tôt dans de fort nombreux comtés américains, pour « obscénité et pour « extrémisme social et politique »).

Extérieur, l’écurie – Emiliano reste immobile et tremble. Don Nacio fait les cent pas autour de lui.

DON NACIO : Quand j’ai fait cesser les poursuites qu’on avait engagées contre vous, vous avez promis…

EMILIANO : Je sais.

DON NACIO : Ce n’était pas facile…

EMILIANO : Je sais.

DON NACIO : Je ne voudrais pas le regretter, Emiliano, je vous l’ai dit, la violence ne sert à rien.

EMILIANO, brusquement : Alors pourquoi est-ce qu’il agit comme ça, lui ?

DON NACIO, l’arrêtant avec un geste du bras : Vous êtes bien emporté !

EMILIANO : Ce garçon avait faim !

DON NACIO : Du calme ! Ne vous énervez pas ! (Il allume un cigare.) Écoutez, Emiliano… Vous êtes un homme intelligent et un homme de talent. Vous pourriez même être un homme important, avoir de l’argent et des terres, être respecté. C’est ce que vous m’avez dit que vous vouliez… Est-ce que vous vouliez cela ou non ?

EMILIANO, calmement : Il avait faim !

DON NACIO : Est-ce que vous êtes responsable de tout le monde ? Vous ne pouvez pas être la conscience du monde entier.

Il est d’autant plus intéressant, grâce aux 220 pages de « Zapata », de disposer ainsi de l’ancrage initial de cette mise en mythologie, dans lequel John Steinbeck est à la fois d’une franche naïveté et d’une extrême honnêteté en ce qui concerne l’articulation de la création légendaire et de la documentation historique préalablement assemblée. Les écarts entre la vision initiale et les options finalement retenues dans le scénario final et dans le film sont également très significatives, depuis le changement de perspective concernant Pancho Villa, justement, beaucoup mieux traité in fine que d’abord envisagé à travers les premiers préjugés de l’auteur, jusqu’à, au contraire, la stature beaucoup plus paysanne retenue pour Zapata, par rapport à l’enquête préliminaire et à la réalité historique, en passant par la mise au second plan, plus réaliste, du rôle d’Eufemio, le frère aîné d’Emiliano, hypertrophié dans le travail préliminaire, ou bien dans le traitement de la silhouette du « conseiller professionnel » Fernando Aguirre (avec la superbe interprétation qu’en donne Joseph Wiseman), encore relativement mineur d’abord, et porté à une énorme puissance symbolique dans le film.

La plupart des Américains conçoivent l’histoire du Mexique comme une succession de brigandages, de petites révolutions et de révoltes menées par des hommes cupides. On considère ces émeutes et ce tapage comme des scènes d’opéra-comique orchestrées par un peuple sous-développé. Même s’il est vrai que certains dirigeants mexicains sont devenus malhonnêtes et ont trahi leurs compatriotes, ils sont nés de la volonté massive et de l’élan du peuple mexicain. On s’est trompé sur les forces qui sous-tendaient les bouleversements au Mexique, aussi est-il utile de glisser dans cette introduction un bref résumé de ce qui s’est effectivement passé dans ce pays. (…)

Le Mexique avait aboli l’esclavage vingt ans avant la nation américaine, mais une nouvelle forme d’esclavage prit rapidement sa place. Elle était tout aussi efficace, même si on ne l’appelait plus par ce nom : il s’agissait de l’endettement. Un homme qui devait de l’argent ne pouvait pas quitter ses terres, jusqu’à ce qu’elles fussent remboursées, mais les dépenses pour sa nourriture et ses vêtements étant supérieures à son salaire, les chances d’échapper un jour à l’endettement étaient quasi nulles.

Emiliano Zapata

Là où l’on aurait pu craindre à bon droit l’exhumation posthume de scories sans réel intérêt – dont l’industrie éditoriale reste hélas trop coutumière -, la lectrice ou le lecteur auront ici accès à un étonnant document, précieux tant pour la compréhension dont s’élaborent les mythes contemporains en glissant de l’histoire à la fiction, que pour la manière dont un grand romancier et scénariste s’approprie, entre diverses contraintes, un matériau gigantesque pour en extraire les facettes satisfaisantes, en gérant les compromis nécessaires.

L’histoire d’Emiliano Zapata est l’une des plus étranges sur lesquelles je sois tombé, en ce sens que, même réelle, elle a toutes les caractéristiques du mythe.

De sa naissance à sa mort il est marqué par le destin, phénomène rare en ce monde.

Il a eu ses Cassandre et ses Homère.

Même sa mort avait un sens, et, d’après ce qu’il en a dit, il comprenait ce qu’elle signifiait. Il a vécu essentiellement dans la région située au sud du Mexique. Il est encore vivant et exerce une influence dans les États de Morelos, Puebla, Michoacán et dans tout le Sud.

Si John Steinbeck a bien deviné l’ampleur séculaire du personnage, sa lecture politique demeure in fine hésitante, et par là même significative d’un contexte américain d’après deuxième guerre mondiale, mais il parvient aussi à anticiper, peut-être par inadvertance, la résurgence ultérieure d’une figure se réincarnant dans le néo-zapatisme, tout particulièrement dans le Chiapas du sous-commandant Marcos, de son « Don Durito de la forêt lacandone », et de la devise déroutante « commander en obéissant ».

De nombreuses personnes qui furent impliquées dans le meurtre de Zapata vivent encore au Mexique, et certaines sont encore au pouvoir. Beaucoup de gens ont été spoliés et ont vu leurs biens saccagés à cause de la révolution menée par Zapata ; ces gens sont encore très en colère contre lui. Les petits-enfants des hacendados sont furieux car leurs fabriques de sucre et leurs maisons ont été incendiées, leurs biens mis à sac.

Cependant les personnes qui contribuèrent à sa chute et le firent assassiner éprouvent malgré tout un sentiment de culpabilité dont elles se défendent en se montrant virulentes à la lecture de ce récit, présentant Emiliano comme un assassin et un bandit.

La question n’est pas de savoir s’il était violent : il ne l’était pas plus que ses ennemis et il ne se battait que si le combat était déjà engagé. Il n’a pas provoqué les horreurs auxquelles on se livrait. Il s’est contenté de suivre le plan de bataille habituel, tel qu’on l’entendait à l’époque où il prit le pouvoir.

Zapata, Viva Zapata ! de John Steinbeck, éditions Gallimard

Coup de cœur de Charybde2

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.

John Steinbeck