Entretien avec Nikola Jankovic, créateur des éditions B2

À l’occasion de sa venue à Nantes (en partenariat avec l’ECV et l’Ensan), j’ai interrogé Nikola Jankovic au sujet des éditions B2. Une maison d’édition particulière : « les collections B2 se proposent d’édifier un « cabinet de curiosités » architectural arpentant, dans le temps et dans l’espace, de Los Angeles à Vladivostok et de l’an mil à nos jours, une infinité d’espèces d’espaces et d’hétérotopies baroques ». Je connais bien Nikola que j’ai croisé à l’occasion de la création des éditions B2, flashback sur cette aventure éditoriale avec 52 titres au compteur.

Tu édites des livres depuis 2011, peux-tu nous résumer cette aventure ?

La version courte de la saga B2 fait coïncider la sortie du premier iPad, au printemps 2010, avec une certaine lassitude devant à la fois les déceptions de la pige en revues d’art et d’architecture et les impasses d’un éternel docteur vacataire confronté à un avenir pédagogique insatisfaisant. À plus de 40 ans, post-doctorant tout juste de retour d’un trésor de livres d’architecture au Centre Canadien d’Architecture, l’édition s’est alors imposée à moi comme LA troisième voie, et l’édition électronique – sans papier, coûts d’impression ou immobilisation de stock – comme l’eldorado permettant l’alliance d’une équipe éditoriale créative resserrée (euphémisme pour dire unipersonnelle) et d’une diffusion multimédia rapide. Quant à la tablette lumineuse, tactile et couleur, plus que la liseuse, elle incarnait à un format d’écran supérieur à celui de l’iPhone, ce potentiel d’une véritable « bibliothèque portative » de plusieurs centaines de titres, de textes interactifs, annotables et « augmentés » de sons et de vidéos, mais aussi d’images agrandissables avec ce geste diagonal si magique du pouce et de l’index…

Pourtant, il a bien fallu faire marche arrière : la pénurie de développeurs, leur coût et celui des droits d’auteurs de tous ces supports, la prise de risque trop importante sur un front pionnier encore très instable, etc., tout cela m’a contraint non seulement à revenir à la bonne vieille recette de Gutenberg, mais surtout à repenser l’ergonomie de l’objet-livre. Non seulement un vrai livre « de poche », moins exposé à l’obsolescence sédentaire de son lourd et épais support matériel, à la réinvention de son système d’exploitation et d’une chaîne du livre hors distributeur, au plus près des modèles direct-to-consumer, c’est-à-dire avec le moins d’intermédiaires parasitement « inutiles ». Mais c’est bien aussi à un livre à dix balles d’abord pensé pour les étudiants. Pour dire vrai, tout cela, je ne l’avais pas encore totalement cerné en 2011. Pour l’heure, repenser le papier impliquait d’anticiper la question du stock, de sa diffusion-distribution, mais concernant un livre finalement plus « intelligent » que la silice et le cristal liquide, avec des arguments de camelot du genre : un livre que l’on puisse lire au soleil, moins fatigant pour l’œil qu’un écran, un livre tout à la fois plus étanche qu’une tablette tombant dans l’eau, moins fragile lorsqu’il tombe d’une table ou que quelques grains de sable viennent s’insinuer en lui. Bref, je suis venu à l’édition-papier à l’envers, à rebours…

Comment s’est porté le choix du nom de la Maison ? Pourquoi la référence au bombardier (très finement retranscrite graphiquement d’ailleurs). Car — outre l’image guerrière que cela renvoie — l’écho avec ton texte de présentation pourrait avoir une connotation négative : arpenter/survoler tous les sujets sans les approfondir ?

« Sans les approfondir » ? Cela reste à voir ! Au moment où B2 mettait en place sa galaxie et ses constellations, naissaient également les bookzines, redécouvrant les vertus des « articles de fond », les contributions de plus de 30 000 caractères. De mon côté, ma niche, qui consistait à une reconfiguration de l’édition d’architecture en langue française, oscillait jusqu’alors principalement entre la monographie de complaisance sponsorisée, le catalogue co-édité avec une institution battant de l’aile, ou bien le secteur moribond des essais théoriques ou historiques… En outre, le diagnostic était double : d’abord de postuler que l’édition d’architecture s’organisait grosso modo comme un manuel d’histoire de l’architecture de Kenneth Frampton : par chapitrage de « grands récits », en particulier des deux derniers siècles, avec pléthore de monographies sur Corbu, Mies, Wright, etc. C’est donc qu’il restait dans cette schématisation de grands pans d’une histoire mineure, locale, oubliée, recalée. Bref, des micro-histoires, des hétérotopies spécifiques, de mini-monographies de certains « détails de l’Histoire » de l’architecture ! En littérature, leséditions Allia de Gérard Berréby faisaient déjà quelque chose de comparable en construisant un catalogue composé de miettes et fragments inconnus d’auteurs connus. Il suffisait donc de transposer ce modèle en architecture, en proposant une esthétique soignée et une iconographie indicative…

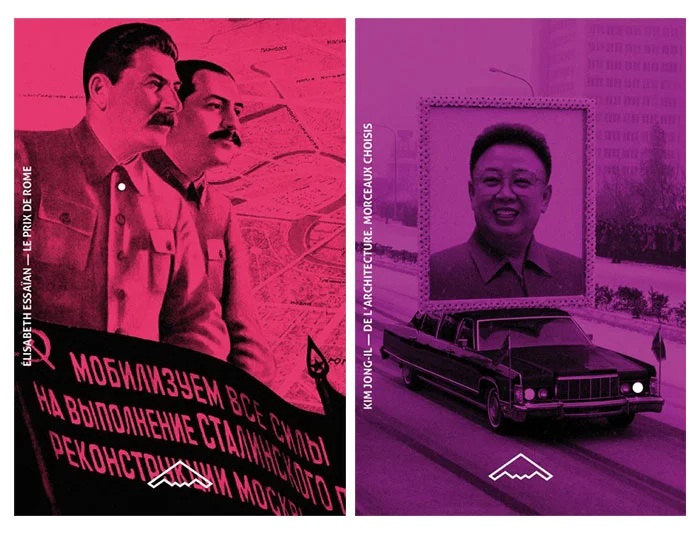

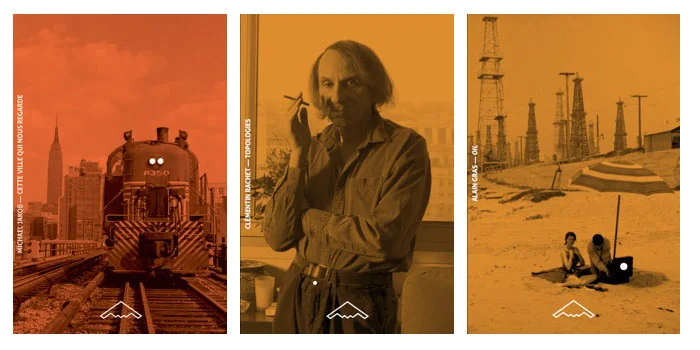

L’idée a donc été d’inventer une confluence syncrétique de ces constatations autour d’une jauge calibrée approximativement à la taille de gros articles académiques ou à des essais ou pamphlets un peu plus longs. En outre, par-delà la métaphore aéronautique guerrière consistant à survoler/bombarder, « décoller » pour un éditeur sans aucune notoriété relève de la gageure. Bref, après avoir validé le papier comme support et la carte postale comme format, la mise en forme d’ouvrages destinés à un lectorat graphiquement et iconographiquement exigeant me faisait buter à la question du coût. Il fallait non seulement faire « chic et pas cher », mais donner à comprendre une ligne éditoriale arborescente, rhizomatique, pointilliste, réduisant homothétiquement la pagination proportionnellement au format, pour mieux démultiplier le nombre de monographies, le tout pour mieux les interconnecter sur le moyen et le long terme. À l’arrivée, nous arrivons à de mignons petits ouvrages savants « pop » (à la bichromie très warholienne en couverture), écrits par des spécialistes, avec un appareillage de notes susceptible d’amener le lecteur vers d’autres horizons de lecture et une bibliographie renvoyant à des ouvrages savants, souvent non traduits parce que d’autres éditeurs, plus solides économiquement, n’avaient pas souhaité le faire…

À l’instar d’un slogan de la collection Domino chez Flammarion, « Un exposé pour comprendre/Un essai pour réfléchir », et en moins triste et ringard que les Que-sais-je ? de chez PUF, l’idée était aussi de conjuguer le meilleur de la publication périodique – sa cadence régulière – avec l’idée sérielle et presque fétichiste d’une « collection de collections ». Nous volons à une vitesse de croisière de 12 titres annuels qui donne l’impression d’un titre par mois ; mais nos titres sont précieux, brochés, à dos carrés-collés, tant et si bien que nous les conservons dans nos bibliothèques et ne les jetons donc pas à la poubelle comme un vieux magazine. En outre, à l’instar de diamantaires présentant sur velours noir leurs pierres aux mil variantes d’éclats de couleurs infimes et subtiles, l’utilisation de Pantone® très colorés pour l’organisation d’images pop (Staline en rose fluo, Kim Jong-il en violet, etc.) impliquait nécessairement le recours au noir comme dénominateur commun, le noir ayant en Occident, depuis bien longtemps et à moindre frais, la propension à faire chic, sérieux, crédible et fétichiste. De ce noir-là à la bien ténébreuse furtivité technologique du bombardier B2, il n’y avait donc plus qu’un pas : un revêtement top secret allié à la morphologie iconique d’un fuselage à redents totalement logotypable ainsi qu’à un nom bisyllabique aussi facile à mémoriser que celui d’un avion-espion U2 donnant son nom à un groupe de rock… Certains nous ont même surnommés Bitou, à la manière d’une mascotte !

L’autre justification du recours au bombardier B2 tient également à son statut de « bâtiment » mobile au sens naval ou aéronautique, décentrant sciemment ce que les architectes entendent par édifices « immobiliers », mais aussi à une discipline historique portée par Fernand Braudel, Michel Foucault et leurs descendances dans laquelle les hétérotopies architecturales prennent tout leur sens : celle d’une culture matérielle et d’une histoire culturelle et du sensible – bref, à un parti pris à l’égard des choses et des objets qui racontent l’histoire de l’humanité, l’architecture étant souvent dépeinte comme une concrétisation des aspirations ou des nécessités d’une époque, d’une société ou d’une civilisation. Le bombardier B2 cristallisait lui aussi tout cela : l’histoire d’une époque architectonique d’un bâtiment iconique ultra high tech pensé pour une guerre froide et planétaire, coûtant à l’unité trois fois les 72 tonnes de son propre poids en or, mais finalement incapable d’empêcher, quelques années plus tard, des terroristes d’agir sur le sol américain avec quelques cutters au décollage d’avions de ligne aux réservoirs pleins… Bref, la silhouette du B2 comme vecteur stratégique de micro-histoires et de grands récits, de parcours architecturaux dans le temps et dans l’espace…

Tes livres sont à la base sur le thème de l’architecture mais ils sont au croisement de plusieurs disciplines (actualité, politique, territoire, urbanisme, utopies…) est-ce que tu envisages d’élargir encore ton champ d’investigation (ta curiosité n’ayant apparemment pas de limites) ?

Oui, à l’instar de l’architecture, elle-même à la confluence de tant de disciplines, nous revenons à nouveau sur les terres des cultural studies : c’est envisagé de longue date et compatible non seulement avec notre projet cosmologique composé de clusters narratifs (interconnectés dans le temps en abscisse et l’espace en ordonnée), mais également avec la condition éditoriale et commerciale de l’époque actuelle. Je m’explique : si notre « Galaxie Gutenberg » n’avait parlé que d’architecture en langue française, nous serions restés dans une thématique limitée, voire ennuyeuse, épuisant d’elle-même son champ, son audience et l’attention à porter à l’un et à l’autre. Il importait d’articuler les collections thématiques : le temps et l’espace, ici et ailleurs, hier, aujourd’hui et demain, mais aussi une audience qui dépasse celle des étudiants, professionnels, spécialistes ou amateurs d’un champ donné : architecture, urbanisme, design. Il était donc impératif d’apporter des collections « Actualité », « Société » et « Contre-cultures » à un corpus qui aurait pu se complaire dans les collections « Design », « Territoires », « Patrimoine », etc. Deux facteurs concouraient à cette décision : d’abord ce charme fou, globalement plébiscité, qu’apporte la « fertilisation croisée » ; ensuite l’obligation économique vitale (mais aussi parfois militante !) d’élargir le lectorat aux champs des sciences humaines, sociales et politiques…

Tes collections s’équilibrent entre des créations, des ouvrages du domaine publique et des ouvrages traduits de la langue anglaise est-ce que cet équilibre perdure ? Laquelle de ces trois catégories aimerais-tu privilégier ?

Notion physique en soi bien plus dynamique que statique, notamment dans le cas de la constitution d’un catalogue en cours de constitution et d’expansion, l’équilibre est chose épistémologique aussi délicate à manipuler que celle de collection, de corpus, de champ, de limite ou de définition. Où, comment et pourquoi s’instaure un « équilibre » ? L’équilibre et l’harmonie sont des parenthèses du monde, des états utopiques instables et fugaces auprès d’un entropie dissonante, généralisée et dynamique.

Dès l’adoption des codes-couleurs qu’appelait le choix graphique de l’impression en bichromie noir + Pantone® (plutôt qu’une quadrichromie atténuant ces couleurs à partir du cyan, jaune et magenta), une certaine discipline imposait non seulement d’imprimer plusieurs titres de même couleur (pour des raisons économiques), mais également d’en répartir les titres de manière à ne pas sortir que des titres jaunes et aucuns bleus. C’est par le tutti frutti qu’il fallait vite faire comprendre le « spectre visible » qu’entendait embrasser les éditions B2 en sortant, dès le début, au moins deux titres de chaque couleur… Il fallait survivre au moins le temps de sortir quinze titres !

Ensuite, l’équilibre dynamique concourt à accentuer l’effet de variété, à rompre la monotonie éditoriale, à créer de l’animation : à la fois dans l’idée de fertilisation croisée dont je parlais plus haut ; et à la fois dans l’idée de cadavres exquis collisionnant routines et certitudes à la manière d’un furet du bois joli : il est passé par ici, il repassera par là…

Bien sûr, la trilogie que tu rappelles – titres français, titres orphelins ou du domaine public, et traductions – répondait à un « cocktail » (environ trois tiers égaux) permettant de tester empiriquement l’efficience économique du système : le soumettre à un stress-test. Les chercheurs français étaient demandeurs de supports aisément diffusables ; les ressources oubliées ou tombées dans le domaine public constituaient un trésor gratuit mais difficile à valoriser ; quant aux titres étrangers, en dépit de leurs coûts importants en termes de rachat de droits et de frais de traduction, ils s’imposaient comme un véritable apport de connaissances à la « caisse de communauté », à la fois en raison de leurs sujets souvent inconnus ou méconnus en France, qu’à un bénéfice d’image (valorisant pour B2) d’auteurs éminents, réputés, ou en passe de l’être… À l’avenir, hormis la préférence à vouloir maintenir (voire favoriser) la variété auprès de gisements épistémologiques aussi abondants, il ne m’est pas possible de t’indiquer lequel de ces trois tiers j’entendrais « privilégier » entre créations, redécouvertes et traductions, pour la simple et bonne raison que les contingences dicteront leurs lois, en particulier économique – l’argent (ou la viabilité) restant malheureusement le nerf ultime de la guerre…

Quels étaient les éditeurs que tu admirais et qui t’inspiraient avant de décider d’en faire ton métier ?

Difficile question ! Fils d’architecte, personne de ma famille n’a jamais travaillé dans ce secteur. De plus, papa s’étant bien efforcé de ne pas m’orienter vers son métier, son modernisme d’après-guerre nous a néanmoins sensibilisé, ma sœur et moi, à bien des choses de l’art et à une certaine intelligence esthétique et fonctionnelle. L’étudiant moyen que j’ai été a donc d’abord vogué vers la physique nucléaire et des particules (sans y parvenir et sans trop grande conviction non plus), avant de s’orienter vers l’architecture, la littérature, l’esthétique, le commissariat d’exposition, la philosophie puis finalement la géographie et le paysage. Bref, une certaine forme d’humanités liée à la question de l’habiter et du statut d’être humain sur la Terre… C’est donc cela que trahissent mes lectures : souvent romantiques ou idéalistes, toujours lentes, annotées et rêvassantes. Pour le reste, à la faveur d’une pochothèque très encyclopédique, mes moyens financiers ont d’autant plus bridé la constitution – toujours coûteuse – d’une bibliothèque d’architecture, que j’habitais près du Centre Pompidou et que j’ai été objecteur de conscience dans la bibliothèque de l’école d’architecture où j’avais été formé. Je n’ai donc jamais eu vraiment besoin de posséder des ouvrages incontournables, même si l’idée de détenir et pouvoir annoter ou gribouiller à la hâte un livre dans sa marge m’importe beaucoup.

Saint-Jérôme dans son étude – Albrecht Dürer

Par contre j’ai très vite aimé penser, classer, organiser, mettre en scène mes bibliothèques : celle décorant un espace de vie, celle classant des livres lus ou en attente, et celle mentale, lestransposant dans la tête même de son habitant. Le thème de saint Jérôme à son cabinet et de son lion pourrait en être une allégorie trinitaire. À l’âge d’homme, toutes trois furent constituées de romans des éditions de Minuit et de livres de poche et semi-poche, qui m’ont véritablement construit. Enfin, mon amour des livres d’architecture bien disposés dans l’espace habité a finalement trouvé deux nouveaux souffles : d’abord durant une bourse de recherche post-doctorale au Centre Canadien d’Architecture en 2008 qui m’a progressivement convaincu du potentiel éditorial qui résidait dans ce que j’ai finalement mis en place. C’est là, dans un sous-sol de Montréal, que j’ai tenu pour la première et unique fois de ma vie une édition du Songe de Poliphile datant de cinq siècles, et qu’une émotion bibliophilique jusqu’alors insoupçonnée, mais reproductible sur des ouvrages bien moins anciens, est née en moi. Ensuite, dans la découverte créative toute « architecturale » accompagnant non pas tant la naissance d’un « livre » à partir d’un auteur et de son manuscrit, mais dans un spectre infiniment plus large, tant en amont qu’en aval du fait de coucher par écrit, de la construction de l’« œuvre » qu’il portera : de l’art d’observer, comprendre, expliquer, mémoriser, archiver ; de la fabrique d’un texte transmis à des tiers (connus ou inconnus), ou destiné à l’être un jour, ici ou ailleurs, maintenant ou plus tard…

Pierre Faucheux ©Paul Lepreux

Il y a tant de paramètres à faire jouer : la mise en page, le chapitrage, la maquette, le choix d’un papier, d’un format, la mise en scène plus ou moins discrète ou allusive ; et puis il y a l’impression, la reliure, l’ergonomie, le confort ou l’inconfort de lecture, la mise en place d’une collection de collections, d’un catalogue lentement élaboré. L’éditeur est editor etpublisher ; et à lire Roger Chartier, spécialiste de la question, la naissance même de ce métier a aussi fait de l’éditeur un libraire, un imprimeur, un agent littéraire, parfois un auteur aussi… Par-delà son véritable métier, je pense à Pierre Faucheux, à qui je dois beaucoup, mais aussi aux bibliophiles et bibliomanes – si une telle pathologie existe ! Je suis aussi très redevable à la fois à Aurélien Thibaudeau, un des étudiants que j’avais à l’ENSAD, qui m’a secondé avec ses deux condisciples Fabien Labeyrie et Geoffroy Pithon ; et à la fois à Aline Melinand, adorable technico-commerciale de l’imprimerie Darantière avec laquelle nous avons travaillé jusqu’à la triste liquidation judiciaire en 2014 de cet établissement fondé en 1870. A posteriori, ce n’est donc pas tant des « éditeurs » (publishers) qui ont conduit ma sensibilité aux livres, qu’un certain regard sur le monde et la fabrication, la classification et le stockage de ces observations… un peu à la manière dont un architecte est un editormaïeutique, un faiseur de monde !

Quelles sont tes relations avec les graphistes, comment avez-vous imaginés l’identité visuelle de B2 ?

J’aurais presque pu tatouer HATE et LOVE sur mes deux mains tant nos relations sont tumultueuses et passionnelles ! Tout d’abord, tu as raison d’insister sur ce pluriel car l’équation pédagogique et économique m’a d’emblée contraint à écarter le recours à un seulgraphiste professionnel ou confirmé. Lors de ma première et unique participation au Salon Light les éditions B2 cohabitèrent à côté des éditions Cent Pages conçues par Philippe Millot et du tandem de graphistes M/M. Quant à Geoffroy, il travaille depuis plusieurs années à Nantes, à l‘atelier Formes vives…

© Atelier Pierre Pierre

©Axel Pelletanche Thévenart

©Axel Pelletanche Thévenart

Quoiqu’il en soit, l’idée de travailler de petits livres avec de (très) jeunes graphistes a été à la fois un point de salut humain et économique, et des motifs de désaccords plus ou moins profonds, de part leurs inexpériences ou la mienne propre. Quand mes trois premiers graphistes des Arts Déco passèrent leur diplôme, ils prirent la décision de ne pas continuer l’aventure, après seize livres réalisés ensemble. Grâce à Ludovic Burel (avec qui j’avais enseigné à l’école d’art de Grenoble), je pus retrouver plusieurs nouveaux graphistes rhônalpins : Lionel Catelan et Angelica Ruffier, formés à Valence, firent ainsi connaissance avec Pierre Pautler et Florent Pierre (aujourd’hui atelier Pierre Pierre), formés à Lyon, afin d’intégrer mes modifications et caler la refonte de la grille B2 en open source – que seront par la suite amenés à manipuler Sarah Vadé (Lyon), Axel Pelletanche-Thévenart (Paris) et mon unique stagiaire, Ianis Combes, étudiant en architecture (Toulouse). Collaborer en flux tendu avec autant de graphistes à la fois est compliqué, mais je suis très fier de la réussite de « mes » graphistes, de leurs participations à l’aventure B2 et, plus que tout, de leur fidélité.

Le petit point sur la couverture représente la constellation, l’ensemble relié sur le catalogue. On a envie d’une vision d’ensemble de la constellation en mouvement, et j’aime beaucoup l’image qu’elle représente, ça colle tellement aux thèmes… en aura-t-on cette vision en ligne, en librairie… ?

Le petit point en question s’appelle « confetti » et constitue un punctum focal positionné en fonction de ce que « dit » l’image de couverture. C’est un hommage, discret pour certains et beaucoup moins pour d’autres, à la fois à Pierre Faucheux et à ses collections « Point Seuil », et à la fois à Roland Barthes et à ses écrits sur la photographie. Ce n’est que bien plus tard, le catalogue s’étoffant, que le confetti a été appelé à devenir un « connecteur » puis à participer aux « constellations » permettant d’associer, le plus souvent par analogies, plusieurs titres ensemble. Très impliqué dans le projet B2 et l’architecture, je considère Lionel Catelan un peu comme mon « graphiste en chef ». C’est à son initiative que, récemment, nous avons amélioré la grille des pages intérieures afin que sa micro-typographie soit optimale et l’occupation « tout utile » de la page, plus économique.

Pour répondre plus directement à ta question, jouant ainsi sur plusieurs niveaux de signification, les confettis et constellations sont davantage des supports imaginaires de l’attention – les ethnologues appellent cela des « pièges à pensée » – à porter sur les traces indicielles de chaque couverture (des je ne sais quoi et presque rien, à la manière de l’enquête photographique dans Blow up) que sur une cartographie mentale des titres entre eux consultables en librairie. Une disposition, une libéralité. Cela tient en particulier à l’économie du livre, à ses modes d’existence, à ses vitesses de diffusion (entre ouvrages de fonds et d’office) et au degré d’implication des libraires que nous connaissons personnellement (ou non), qui comprennent (ou non) le dispositif baroque de notre cabinet, à leur volonté (ou non) de cultiver la préférable nécessité de suivre le plus de titres simultanément et, in fine, à leur possibilité (ou non) de pouvoir ou vouloir jouer ce jeu. Il est donc très rare d’observer une « vision d’ensemble » du cabinet B2. Certains ont mis des années à y parvenir, d’autre s’en sont éloignés. À ce jour, seule la librairie Volume maintient l’intégralité du catalogue B2 disponible (52 titres) – un peu comme le faisaient naguère les libraires du Quartier latin avec les titres du catalogue Que sais-je ?, aujourd’hui les uns et les autres remplacés par des boutiques de luxe et Wikipédia…

La librairie indépendante et/ou traditionnelle constitue-t-elle d’ailleurs pour toi le meilleur canal de vente et de diffusion ?

De diffusion comprise comme « vecteur viral de propagation d’une réputation », honnêtement non, car notre visibilité y est généralement assez réduite. Idem pour les revues d’art et d’architecture, dans lesquelles j’ai longtemps assuré des recensions de livres, mais aussi dans la presse générale. Du reste, peu de personnes lisent de telles recensions et le « taux de transformation », observable aux commandes qui nous sont passées dans les jours suivants, est souvent proche de l’encéphalogramme plat. En termes de diffusion quantifiable, notre page Facebook assure une portée de nos publications oscillant entre 10.000 et 15.000 par semaine, et notre site internet, environ 100.000 visites par an, avec un nombre de ventes bien moins satisfaisant !

Par contre, l’époque rend ta question bien plus délicate en ce qui concerne la nature des relations que l’on entretient avec la librairie, spécialisée ou non. Toi-même est bien placée pour le savoir. Un livre peut avoir plusieurs vies en librairie. Lorsqu’il vient de sortir, un livre est souvent posé en évidence et à plat sur une table, offert à la consultation. Mais passé un certain temps, notamment proportionnel à la pression exercé par le flux des nouveautés et la disponibilité spatiale des locaux commerciaux, il peut assez rapidement rejoindre le purgatoire des livres « en rayonnage », où généralement les petits dos des titres B2 les vouent à une mort à petit feu. Il y a aussi ce que les bibliothécaires nomment l’« enfer », où les livres licencieux, rares ou précieux sont généralement stockés physiquement en des lieux protégés et plus ou moins éloignés. Il y a enfin la tendance lourde que favorise grandement le travail satanique du diffuseur-distributeur : celui d’accélérer et démultiplier les références proposées, d’inciter à la « mise en avant » des nouveautés, de réduire la seconde vie en rayonnage en proposant des « retours » ne laissant aucune chance aux ouvrages à diffusion lente (et vouant alors l’ouvrage à sa prochaine et imminente destruction). Ce noyautage logistique – auquel nous participons au vu des chiffres du CNL (toujours plus de nouveautés, mais moins de tirage) – favorise également un toyotisme vantant le mérite du stock zéro. Bref, en caricaturant à l’extrême, là où les librairies à l’époque de Balzac exposaient durablement mille références, nous assistons à une pression commerciale où la même quantité passe bien plus brièvement en turn over – en particulier pour les « premiers romans » (600 en septembre, autant en janvier).

Le salut viendrait-il alors de la vente directe ou de l’e-commerce ?

Après quatre années d’activité et de présence intense sur les réseaux sociaux (mais sans recours à la publicité payante), la diffusion-distribution matérielle du livre constitue le principal « maillon faible » de son économie. La rapide banalisation de l’internet mobile a considérablement modifié l’achat en ligne ; quant à la vente direct-to-consumer, sauf bouche-à-oreille efficace, elle ne peut par définition ne se faire qu’auprès d’un public « captif », généralement cultivé et plus ou moins militant, déjà conquis à la cause. Après quatre ans de « résistance » intentionnelle sans diffuseur-distributeur, j’envisage justement de contourner ce maillon commercialement gourmand et écologiquement irresponsable, et de le substituer par Amazon – que les autres parties prenantes de la chaîne traditionnelle du livre (moi compris) dépeignent généralement comme l’incarnation même de Satan sur la Terre. Mais après m’être passé d’une distribution digne de ce nom pendant quatre ans, la masse critique de mon catalogue et ma meilleure compréhension de l’écosystème de B2 me convainquent de faire d’Amazon un partenaire plus fiable qu’un distributeur traditionnel. Cela fait une semaine que j’en parle autour de moi à différents acteurs qui, en émetteurs ou récepteurs, ont le beau rôle de bénéficier de supports logistiques. Des libraires donc, mais aussi des confrères disposant d’un diffuseur-distributeur, dont le package standard inclut justement… le référencement sur Amazon ! Seulement aujourd’hui, de concurrent idiot n’ayant durablement pas disposé d’une force de vente équitable, je deviens selon certain traître à la cause ! Laquelle, je ne sais pas : il faudrait demander à ceux qui disposent depuis déjà longtemps de tous les canaux de vente.

En 2014, les éditions B2 ont failli publier les bans de ses épousailles avec un diffuseur-distributeur de bonne réputation. Mais au vu des clauses régaliennes posées par défaut par ce dernier, du reste quasi identiques à celles de ses concurrents, il n’en a finalement rien été. Aujourd’hui, il me semble qu’au banc d’essais, et certes sous les atours d’un trou noir avalant tout sur son passage, les promesses de diffusion sur Internet et de distribution logistique d’Amazon garantissent bien davantage, du moins au vu de mes attentes spécifiques. Et à la seule très grosse différence que, dans sa chaîne du livre matériel, l’ogre numérique n’entretient aucune relation avec les libraires et les étranglent bien souvent sur les volumes et catégories de livres les plus rentables. C’est sur ce point qu’il ne les remplacera d’ailleurs jamais : ni sur sa vocation de commerce de proximité, ni dans celle de sa capacité de conseil ciblé et sincère sur des livres pointus ou érudits. Mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain ! Pour l’internaute qui sommeille en chacun de vous, ami lecteur, inutile de vous démontrer que l’e-commerce est désormais incontournable et que sa croissance est régulière. Inversement, la mort de Surcouf, Pixmania ou de Virgin démontrent fort bien comment la Fnac, par exemple, a su répondre aux différents périls qui la menaçaient.

Chaîne d’Encre espace librairie de la boutique Hermès

Ce que me propose Amazon, et sous réserve que je puisse en faire le bilan factuel sous peu, me semble à bien des égard plus « honnête » que ce que le maillon monopoliste de la diffusion-distribution m’offre comme intermédiaire insécable dans la chaîne du livre. Car ayant déjà difficilement construit mon réseau de diffusion auprès des libraires les plus judicieux et fidèles, je n’entends pas, au vu des faibles volumes de commandes, y intercaler un maillon que j’assure déjà. C’est une audience au-delà que je recherche avec Amazon. Toutes les autres librairies continueront de me commander en ronchonnant un seul exemplaire déjà commandé par un seul client : jamais ils ne présenteront mes livres dans leurs boutiques, aussi belles, originales et complémentaires en soient leurs collections multicolores ! La librairie Volume est mon second point de vente après la librairie Flammarion du Centre Pompidou. Comme Céline à Beaubourg d’ailleurs, Samuel et Isabelle me soutiennent depuis le tout début. Même sans diffuseur ni distributeur, mais avec la chance de pouvoir mettre en place une connaissance directe, ils ont testé nos ouvrages, qui se sont suffisamment bien vendus : nous travaillons toujours ensemble. Mais presque sur le registre d’une menace à peine voilée, justifiée comme un effet mécanique de vases communicants, Samuel me prévient amicalement : « Nikola, tu ne peux pas imaginer le nombre de citadins qui vivent au-dessus d’une librairie et qui commandent leurs livres sur Internet ! ». L’argument est connu et fait visiblement encore slogan de ralliement. Mon graphiste Lionel, qui soutient activement de petits éditeurs amis, tient un discours comparable contre Amazon, sans m’apporter de solutions alternatives à un accès au lecteur hors le maillon d’un distributeur insensible. Ce dernier fait circuler sur des centaines de kilomètres un livre imprimé, voire en double le trajet en cas de « taux de retour » positif et le met au pilon en cas de « coût de stockage » défavorable : bonjour le bilan carbone d’un livre fabriqué, expédié, retourné pour finalement être détruit en ayant parcouru plusieurs centaines de kilomètres ! Et cela, pour ne rien dire des éditeurs qui, de surcroît, impriment dans des pays lointains, avec des transporteurs pratiquant souvent une forme de dumping social…

Pour des ouvrages à la diffusion lente et confidentielle, comme ceux que nous produisons, ce modèle n’est que difficilement tenable. Soyons franc : en attendant des jours meilleurs qui changeront l’équation, nos titres B2 sont imprimés en France, à 210 et 227 kilomètres de notre site de livraison et de stockage et l’essentiel est livré à Paris à pied ou en transport en commun ! Ils sont généralement produits en 800 exemplaires (soit en moyenne 4 colis de 20 kg), dont aucuns n’ont jamais été pilonnés. En back office, le site Internet B2, créé fin 2013, confirme qu’à ce jour les commandes sont essentiellement françaises, de pays francophones, puis européens, puis du reste du monde. Pour le reste, notre auto-diffusion/distribution nous lie à un réseaux de librairies partenaires, de tailles variées et de volumes de commandes B2 variables. Sans avoir fait d’école de commerce ni d’étude de marché, il est évident que si nous restons sur ce statu quo, quasiment rien de plus ne se passera jamais plus. Si nous trouvions un « bon » diffuseur/distributeur (?), le modèle évoqué plus haut se produirait : nous devrions imprimer plus d’exemplaires, qui seraient envoyés à tort ou à raison dans bien davantage de librairies. Comme notre édition est plaisante, plus d’exemplaires seraient certes vendus ; mais comme sa ligne éditoriale est très pointue, le taux de retour serait très élevé et les ouvrages invendus, retournés et détruits. CQFD.

Ce que j’entends tester est une diffusion-distribution « raisonnée », comme on le dit aujourd’hui de l’agriculture éponyme, d’ouvrages de niche abordables et élégants. Pas seulement de la décroissance luttant contre l’obsolescence programmée et vantant les circuits courts ; mais quand même ! Mon réseau de librairies généralistes et spécialisées est déjà établi : ceux qui me boycottent continueront à le faire autant qu’ils le souhaitent, et les autres, à l’instar de Samuel, me laissent entendre que ma collaboration avec Amazon leur feront réduire leurs volumes de commande. Quant à la firme de Jeff Bezos, en fonction des options souscrites cumulant mise en vitrine web et expédition logistique des ventes, elle me garantit une visibilité considérablement augmentée sur le net directement à destination du client potentiel, un stockage réduit (puisque calculé et mis à jour par algorithme) et une logistique d’expédition mondialement applaudie pour son efficacité. Un prochain bilan permettra donc de mesurer les gains et les pertes de notre modèle consistant à s’appuyer à la fois sur ce e-commerce global en flux tendu et à la fois sur des libraires compétents en centre ville en contact direct avec le lecteur…

Le site des éditions B2 : editions-b2.com

Image à la Une: ©ECAL/Linda Voorwinde

Cet article est d'abord paru sur le site du collectif de créatifs nantais Carré Cousu Collé, des amoureux du livre, de l’objet et de son contenu avec qui nous sommes heureux de collaborer sur ces questions depuis la création du quotidien.