Fabrice Colin : Jenny fait un cauchemar en quatre dimensions

Seul face aux vagues. Est-il possible d’être aussi seul ? Sombre, démonté, l’océan est comme le reflet de son âme. 5340 Studio Drive. Une maison de bardeaux bleus aux fenêtres closes. La nuit s’abat, rideau sur la scène, et on n’entend plus que cette colère du bout du monde.

Il est sorti sur la terrasse pour fumer, mais l’idée même d’allumer une cigarette est risible. Ses doigts se crispent sur le paquet, l’écrasent puis le lâchent ; le vent l’emporte en trois secousses.

Pour ce qu’il en sait, les deux maisons voisines sont inoccupées. C’est ce que lui a certifié la logeuse. Il espère que c’est vrai.

Des épingles chauffées à blanc percent la voûte du ciel, d’énormes nuages fulminent. Bientôt, il pleuvra du sang.

Il s’agrippe à la rambarde. Il ne dort plus, à présent, quelques minutes glanées ici et là, tel un marin qui ne serait pas sûr de revoir le rivage un jour.

Il se nourrit d’eau du robinet, reste éveillé grâce au Xanax. Effets secondaires ? Nervosité, épuisement, hallucinations, cauchemars. Cauchemars, oui. S’il reste de la place.

De mystérieux oiseaux blancs rasent les vagues avant de s’évanouir dans la nuit californienne. Il aimerait que les tremblements cessent.

Il doit en finir avec ce texte, la seule chose qui importe encore. Ne pas penser : écrire. La fin n’est plus loin.

Il retourne au salon, tire la baie derrière lui, à deux mains. Une puanteur étouffante a envahi l’étage. Il n’ira plus là-haut, à quoi bon ? Installé à sa table, il avale une gorgée d’eau tiède.

Dans les Catskills.

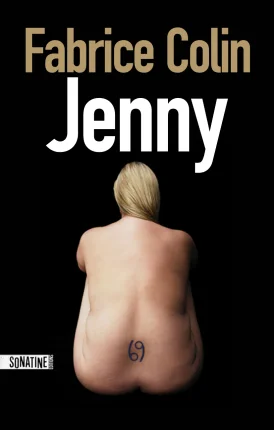

Publié en novembre 2016 chez Sonatine, ce « Jenny » de Fabrice Colin apparaît en thriller chaotique, psychotique et éblouissant, écho du « Blue Jay Way » de 2012 et subtil contrepoint du « Ta mort sera la mienne » de 2013. Bradley Hayden est un Américain normal, à l’enfance ballottée entre une mère protectrice et un père absent, dans des conditions matérielles difficiles se débattant parfois avec l’authentique pauvreté, avant qu’un héritage, un début de parcours universitaire bohème et un mariage inespérés ne semblent l’avoir placé sur les rails du bonheur insoutenable et de la réussite très raisonnable. Jusqu’au jour où tout bascule.

À partir d’un événement unique, à la fois inexplicable et terriblement banal, cette vie ordinaire en apparence franchit le miroir et se retrouve de plus d’une manière derrière le décor, au fil d’un récit halluciné, rythmé par le froid compte-rendu de faits divers authentiques, meurtres de masse, suicides sectaires et hécatombes par serial killers, plongée hébétée dans une autre Amérique – qui est la même bien entendu -, celle explorée en ébauche dans les deux précédents romans de Fabrice Colin chez Sonatine, justement.

Quatre ans d’université du côté de Fulton Street, sociologie, études urbaines puis retour à la socio – j’étais encore loin du compte quand j’ai pris place, un soir de juin 2004, dans ce café à touristes de Jefferson Street pour attendre une fille qui, selon toute vraisemblance, ne se montrerait jamais.

Avachi sur une énorme banquette rouge, plongé dans la section « rencontres » d’un journal de petites annonces, je réfléchissais à la meilleure façon dont je pouvais me présenter. La vérité : sportif du dimanche un peu trop porté sur la bière, mais accommodant et fondamentalement bienveillant. Portrait plausible : brun ténébreux à mèche rebelle, fin connaisseur de jazz, pas d’attaches familiales rédhibitoires. «Tu es futé, tu es marrant, mais il y a quelque chose de sombre en toi», m’avait glissé un jour la petite amie de mes 15 ans. J’étais en train de méditer sur ce verdict lorsqu’une fée gracile s’est installée en face de moi. Elle était, m’a- t-elle signifié, l’amie de mon rencard. «Pas trop déçu ?» Rousse et bouclée, fluette, une peau presque diaphane. Son rouge à lèvres était particulièrement vif, mais c’étaient surtout ses yeux qu’il était impossible d’ignorer : verts et trop grands, striés de reflets dorés. «Irlande», ai-je pensé. Avec les premières mesures de Danny Boy en arrière-salle.

Dans le désert Mojave.

Le David Lynch de « Blue Velvet », de « Mulholland Drive » ou de « Twin Peaks », le Philip K. Dick de « Substance mort » ou de « Souvenirs à vendre », le James Ellroy du « Quatuor de Los Angeles », et même le Mathieu Larnaudie de « Notre désir est sans remède » et le Madison Smartt Bell de « La couleur de la nuit » entrent alors en résonance intime et cataclysmique avec le récit hébété de Bradley Hayden, dont le sens de la réalité se dissout littéralement dans les brumes psychiatriques et chimiques d’un road movie cauchemardesque aux couleurs du sexe violent, de la vengeance mortelle et de la paranoïa généralisée.

Ron. Juste « Ron ». Un détective privé trouvé sur Internet. Je l’avais choisi pour son site, moins tape-à-l’oeil que les autres. Avec sa petite cravate en soie, son panama ivoire et sa moustache années 1930, il ressemblait autant à un détective qu’à un marchand d’aspirateurs.

Il m’avait donné rendez-vous dans un café de Haight Street. Je suis arrivé en avance : déjà installé, il avait commandé un thé et un donut végan. En gentleman, il s’est levé pour me tirer ma chaise puis s’est rassis et, mains à plat sur la table, a scruté mon visage.

Au-delà de ces quelques spoilers inévitables mais ne mettant en jeu que les 60 premières de ces 300 pages, « Jenny » ne se raconte pas, mais se vit, en véritable cauchemar à quatre dimensions, entre San Francisco et Los Angeles, entre Floride et Arizona, entre Catskills et désert Mojave, en goûtant l’extrême plaisir d’une narration extrêmement machiavélique, où la lectrice et le lecteur, à leur tour, ne peuvent que partager les doutes profonds et terriblement légitimes du narrateur, voire les amplifier, et admirer rétrospectivement la minutie des couches d’information superposées, chaque chapitre venant modifier le sens et la perception des précédents, prestidigitation et expérience des limites soigneusement mêlées pour changer notre vision, rendre apparentes les portes dérobées jusqu’alors dissimulées, réagencer le passé au service d’un avenir très peu radieux, et contempler, depuis des coulisses glacées, le Mal qui se développe inexorablement sur le terreau de la puissance, de la maîtrise des interstices sombres, et de l’avidité de toute nature.

Yuma, Arizona. 99°F, affiche le thermomètre de la Toyota de location. Sur la banquette arrière, à côté de la sacoche, un marteau arrache-clou trouvé dans le garage de la maison. J’essaie de visualiser la scène dans laquelle il jouera plus tard un rôle.

Je claque la portière, sacoche en bandoulière. Je suis déjà venu dix fois ici, vingt fois, mais j’ai l’impression que c’était dans une autre vie – de l’autre côté du temps.

Bien plus encore que ses prédécesseurs directs « Blue Jay Way » et « Ta mort sera la mienne », « Jenny » est un roman très noir, très ambitieux, très subtil, et parfaitement réussi – que l’on a quasiment envie de relire à peine refermé, pour apprécier pleinement les volutes vénéneuses de sa combustion.

Fabrice Colin

Jenny de Fabrice Colin, éditions Sonatine

Charybde2

l'acheter chez Charybde, ici