Wilson Harris : un désir fleuve au Guyana, réaliste et magique

Remonter le fleuve pour identifier son désir et sa mort, en un somptueux et acéré Guyana onirique.

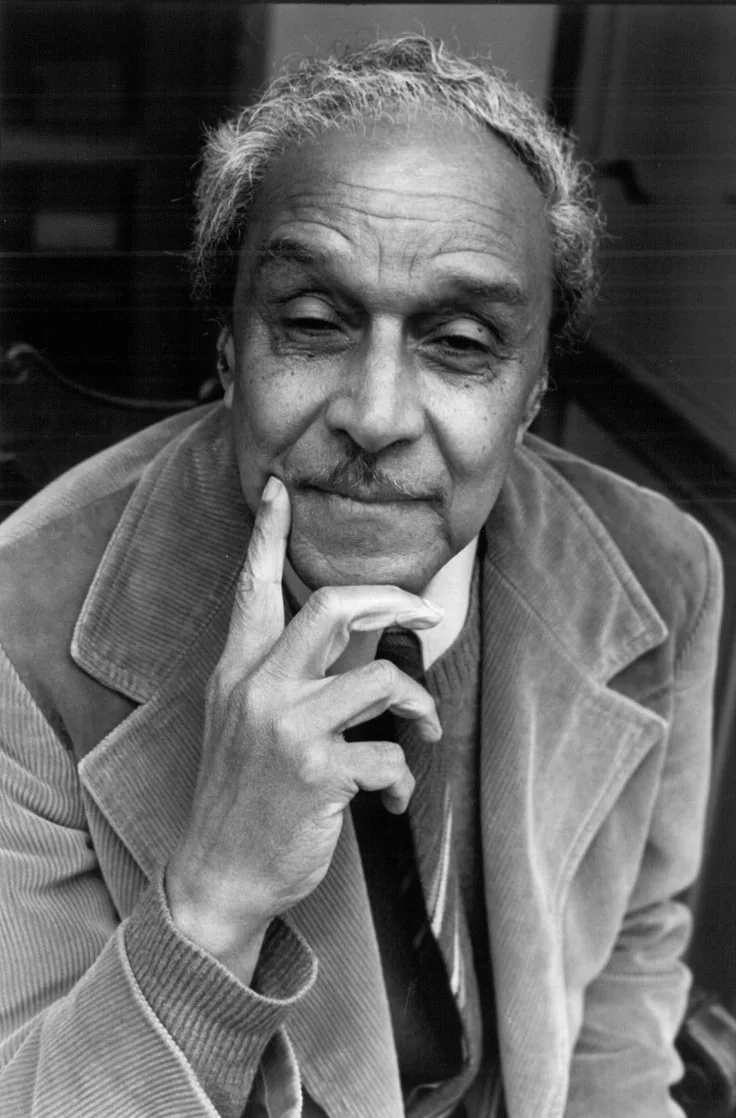

Wilson Harris

Publié en 1960, traduit en français en 1979 par Jean-Pierre Durix aux éditions des Autres, le premier roman de Wilson Harris, auteur essentiel du Guyana (ex-Guyane britannique) contemporain (et par ailleurs récent lauréat du prix Nocturne 2015 en France, avec « L’échelle secrète », roman de 1963 qui clôturait son très souple Quatuor guyanais, dont on peut lire ma note ici et celle de ma collègue et amie Charybde 7 là) proposait d’emblée une interprétation très personnelle de ce qui était alors en train de se bâtir progressivement en Amérique du Sud et aux Caraïbes sous le nom, pas encore généralisé, de réalisme magique.

Sur la route apparut un cavalier qui filait à bride abattue. Un coup de feu claqua soudain, un coup de feu proche et pourtant lointain. On aurait dit que le vent, étiré, distendu, se déchirait, qu’il s’était lové pour jaillir dans l’instant. Le cavalier se raidit avec un sourire démoniaque et le cheval rua, avec un rictus diabolique, mordant les rênes. Le cavalier salua le ciel comme un pendu salue son bourreau. Il sembla glisser de la selle et roula sur le sol.

Le coup de feu m’avait cloué sur place et avait étouffé mon propre cœur dans le ciel. Je repartis soudain, m’approchant de l’homme étendu sur le sol. Ses cheveux couvraient son front. Quelqu’un nous regardait depuis les arbres et les broussailles qui encombraient le bord de la route. Quelqu’un me surveillait alors que je me penchais pour regarder l’homme dont les yeux ouverts fixaient le ciel à travers ses longs cheveux. Le soleil aveuglait et dominait mon regard de vivant mais l’œil du mort restait ouvert, clair et obstiné.

Je rêvai que je m’éveillais avec un œil mort qui voyait et un œil vivant qui restait fermé. Je posai mes pieds de rêveur sur le sol d’une pièce qui m’oppressait comme si je me trouvais dans une salle d’opération, une chambre de maternité ou, j’en eus soudain la sensation, dans la lumière aveuglante de la cellule d’un condamné à mort. Je me levai, saisi d’un étourdissement violent, et m’appuyai sur un énorme rocking-chair. Je revis la première fois que j’étais entré dans cette curieuse pièce vide : la maison se dressait, haute et isolée, dans un paysage plat et menaçant. J’avais senti le vent qui me berçait de la plus vieille incertitude et du plus vieux désir du monde, le désir de gouverner ou d’être gouverné, de dominer ou d’être dominé à jamais.

Les chutes du Kaieteur, Guyane

Sous la houlette du très bizarre Donne, une petite troupe hétéroclite remonte un fleuve guyanais en bateau, au milieu d’une forêt vierge de plus en plus sauvage, en une quête bien mystérieuse, et sans doute elle-même bien différente selon les désirs et les rêves de chacun. Une femme surgie du passé, une mission religieuse brutalement désertée par la tribu amérindienne qui s’y pressait jusqu’alors, des rapides toujours plus fougueux, toujours plus délicats à franchir : dans cette recherche d’un Eldorado aux facettes si multiples, résonnant aussi bien avec le « Sur le fleuve » de Léo Henry et Jacques Mucchielli qu’avec « La folie Almayer » de Joseph Conrad, ce sont sans doute le rêve et le cauchemar qui sont aux commandes, et qui déciment progressivement l’équipe, laissant chacun face à son âme magnifiée ou au contraire épuisée.

Tout l’équipage fut transformé par le spectacle terrifiant d’un mouvement muet et silencieux, par ce qui semblait être une vision si pure dans le chaos des émotions. Un tremblement de terre, une eau volcanique parurent les saisir et leur boucher les oreilles. Ils virent tout ensemble, dans leur nudité ondoyante et franche, le péril, la beauté et l’âme du chasseur et de sa proie, comme ils surent qu’ils mourraient s’ils rêvaient de revenir en arrière.

« C’est l’Ministère de la Guerre », hurla Schomburgh.

Mais sa voix était silencieuse et morte dans sa gorge. Bientôt nous prîmes intimement conscience de toute la gravité, de tout le poids de notre situation. Trompés par les symboles que recouvrait l’inhumaine sécheresse de l’année et par le rocher qui, humblement, s’inclinait, gardien de la rivière, nous nous étions engagés dans les rapides du Ministère de la Guerre. En cette saison, nous aurions dû longer l’autre rive. Faire demi-tour à présent en nous laissant porter par le courant, c’était nous abandonner à des flots si rapides et si imprévisibles que nous étions certains de heurter un obstacle, de nous briser, de nous fracasser. Il ne restait plus qu’à nous battre, qu’à engager toutes nos forces dans la lutte pour maintenir notre proue silencieuse et droite au cœur d’un amour incestueux, intolérant et intolérable.

Entre des rivières et des fleuves aisément hissés au rang de divinités tutélaires de la grande forêt indomptée, Essequibo et Mazaruri, Aurora et Corentyne, Demerara et Berbice, Wilson Harris élabore avec un talent incroyable une mythographie moderne de l’aventure et de la nécessité ardente de « faire fortune », une conjonction implacable de soif d’absolu et de désir temporel enchâssée dans les creux terribles d’une échelle sociale et raciale qui défie intimement le vrai-faux melting pot guyanais, qui inscrit la rançon de l’Histoire et de la conquête dans la chair, y compris dans celle des plus modestes de ses héritiers et de ses victimes, inscrivant une tension palpable en permanence dans chaque grain de ce récit oscillant à l’infini entre rêve et réalité.

« Rêveur, dit-il, réprobateur, me tapotant l’épaule comme un arbre qui m’aurait touché de sa branche, la vie est dure ici. Il faut être un démon pour survivre. Je suis le dernier propriétaire. Je te dis que je combats tout dans la nature, la crue, la sécheresse, la buse, le rat, la bête et la femme. Je suis à la fois sage-femme, docteur, geôlier, juge, bourreau. Je représente absolument tout pour les gens que je fais travailler. Regarde, mon vieux, regarde dehors. Primitif. Toute frontière est un mythe. C’est un no man’s land, tu comprends ?

Charybde 2

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.

Le Palais du Paon de Wilson Harris aux éditions Le Serpent à plumes