Thérémine mon avant-gardiste ami

La folle tournée contrastée aux États-Unis du communisme scientifique, électrique, musical et amoureux.

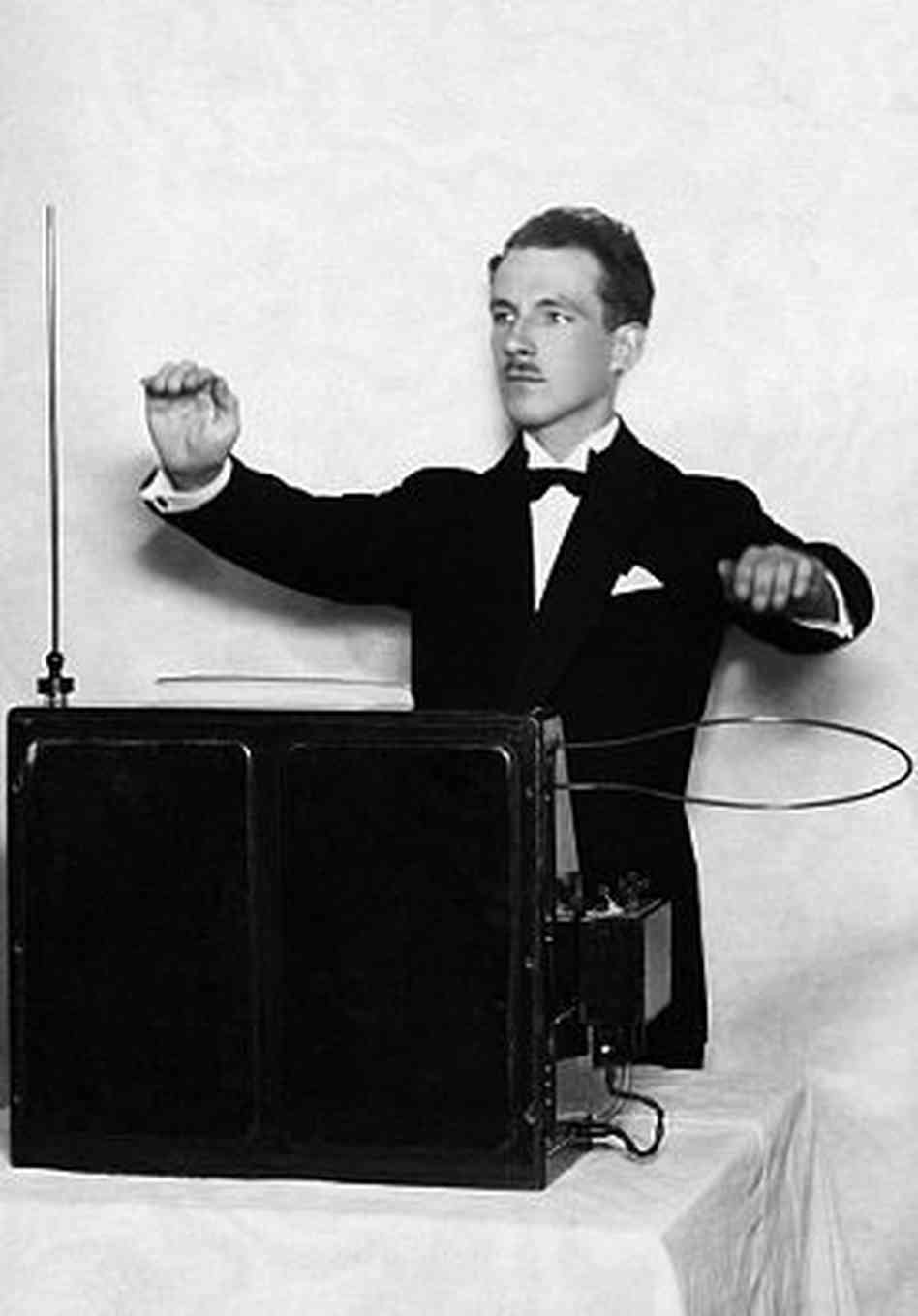

Lev Sergueïevitch Termen, alias docteur Thérémine

“J’étais Léon Theren avant d’être le docteur Thérémine, et avant d’être Léon, j’étais Lev Sergueïevitch. L’instrument que l’on connait aujourd’hui comme le thérémine aurait donc pu s’appeler le léon, le liova, le sergueïevitch. Il aurait pu être baptisé le clara, en l’honneur de sa plus grande interprète. Pash affectionnait « termenvox », il aimait sa connotation scientifique, pleine d’autorité. Mais ce nom m’a toujours fait rire. Termenvox – la voix de Termen. Comme si cet appareil reproduisait ma voix. Comme si le soprano frémissant du thérémine était le chant d’un savant de Leningrad.

Je riais à cette idée, et pourtant, en un sens, je pense que j’y croyais. Non pas que le thérémine imitât ma voix, mais il donnait une voix à quelque chose. À l’invisible. À l’éther. Moi, Lev Sergueïevitch Termen, porte-voix de l’univers. (…)”

Lucie Rosen jouant du Theremine

Publié en 2014, traduit en français en 2015 par Catherine Leroux pour publication cette même année aux éditions Alto, puis en janvier 2016 chez Rivages, le premier roman du Canadien Sean Michaels s’empare avec fougue et brio de l’une de ces figures improbables tombées dans les interstices de la grande Histoire, dont la vie offre tous les éléments nécessaires à une construction mythologique de grande ampleur.

Quelques années après la révolution bolchevique en Russie, le jeune ingénieur Lev Sergueïevitch Termen, physicien passionné d’électromagnétisme et de musique, porteur de plusieurs inventions plutôt spectaculaires qui pourraient avoir un intéressant potentiel « grand public », est envoyé en représentation aux Etats-Unis sur ordre du gouvernement, flanqué d’un mentor, garde du corps, administrateur et haut espion, le duo devant, sous couvert d’art et de science (la partie confiée à l’ingénieur, Lev) authentiques, nouer de profitables contacts business et esquisser des possibilités d’espionnage industriel le moment venu (la partie confiée à l’espion, Pash).

Clara Rockmore jouant du Theremine

C’est d’abord depuis la cabine d’un cargo soviétique le ramenant de toute urgence à Leningrad, après une fuite précipitée de New York, que, dans une longue lettre fougueuse et presque totalement sincère, écrite à son amour américain perdu, Clara, pour ne jamais lui être envoyée, Lev raconte ces années folles à New York, entre concerts, démonstrations, cours, négociations commerciales et nuits effrénées passer à danser dans les bouges chics créés par la Prohibition, y découvrant au passage, irrémédiablement, l’Amour – pour sa sublime interprète, Clara, bientôt hélas épouse Rockmore. Avant que le krach de 1929 n’annonce les années sombres, la perte des illusions de part et d’autre, le raidissement bourgeois et capitaliste d’une société américaine désormais moins insouciante, l’enfermement obsidional soviétique d’un élan jadis libérateur en fièvre paranoïaque aiguë alors que grandit l’ombre de Staline, Lev a vécu un rêve éveillé, dans une sorte de perpétuelle transe hallucinée au cours de laquelle jouer, danser et vivre, inventer, fabriquer et bricoler, c’était dans tous les cas servir le communisme et le pays, laissant la géopolitique et les armes à ceux dont c’était après tout le métier.

Parfois, quand je suis étendu sur ma couchette, je me dis : cet endroit ressemble à la cale d’un bateau. Puis, je me frotte les yeux et, évidemment, je me souviens que je suis bel et bien dans la cale d’un bateau, et que ces grincements sont les grincements d’acier du navire, et que mes rêves sont les rêves d’un marin. Juché sur mon oreiller, je parviens à voir l’eau à travers le hublot. La mer est interminable. Quand la lune se lève, elle dessine un sentier de lumière sur les vagues.

À l’heure des repas, un homme apparaît à la porte de ma cabine. Il a la taille d’un ours polaire, une barbe d’ours polaire, des moustaches d’ours polaire et un lourd manteau blanc comme le pelage d’un ours polaire. Si ce n’était ses mains, dotées de cinq doigts et larges comme des soixante-dix-huit tours, je pourrais le prendre pour un ours polaire. Mais il s’agit bel et bien d’un homme. Il est né à Mourmansk. Son nom est Red, ce qui ne peut qu’être une blague.

Rockmore et Theremin

C’est ensuite depuis l’aube de ses derniers jours ou presque, que le savant esthète racontera la cruelle désillusion vécue au retour dans la patrie soviétique, la découverte des effets concrets de la paranoïa généralisée au sein du régime stalinien, l’enfer des camps de travail et d’expiation de la Kolyma, puis l’étonnante reconversion soudaine en expert ès écoutes, bouclant le circuit de la physique électromagnétique et du son d’une manière somme toute fort logique.

La peinture trépidante des années folles new-yorkaises, entre effervescence artistique ou technique et incandescence oublieuse des speakeasies, est un vrai morceau de bravoure ; le séjour à Magadan, quoique remarquablement écrit, est moins convaincant, tant ce passage renvoie fatalement à des écrits majeurs déjà existants, à moins de le prendre somme toute comme un bel hommage au Varlam Chalamov des « Récits de la Kolyma », ou à l’Alexandre Soljenytsine de « Une journée d’Ivan Denissovitch » ; l’instrumentalisation de la science par l’état policier (et en particulier, en un bel écho au « Sur écoute » de Peter Szendy, en matière de technologie sonique de l’espionnage) aurait peut-être mérité un plus intense développement, pour atteindre la force froidement parodique de l’Alexandre Zinoviev de « L’avenir radieux », par exemple ; c’est à mon sens lorsque Lev, passager cloîtré d’un cargo pas du tout anonyme, revient sur son passé et anticipe (tristement et savoureusement mal) son avenir, évoquant pour la lectrice ou le lecteur aussi bien la violoncelliste virtuose du « Canal Dreams » de Iain Banks que le fuyard illusoire du « Chalut » de B.S. Johnson, que Sean Michaels atteint ici son sommet d’écriture.

“Tard le soir, lorsque les élèves étaient partis, je mangeais de petits repas simples, me régalant du mouvement d’un couteau à travers un oignon, de sa division en deux parts perlées… Mon compte en banque n’était plus qu’un coffre vide ; mes revenus dépendaient de prêts, de brevets, de ventes projetées. Or il n’y avait plus de prêts, aucun nouveau brevet, pas de ventes projetées. Personne n’achetait quoi que ce soit et je devais deux mois de loyer à l’Hôtel Plaza, dont les enveloppes s’accumulaient comme des feuilles tombées sur la table près de ma porte. J’ignorais où je trouverais l’argent. Je pensais à Sasha, à Leningrad, qui compilait de nouvelles données. Je pensais à Katia qui vieillissait dans le New Jersey, mais je ne l’appelais pas, me bornant à rester dans mon fauteuil inclinable, à fixer les bras de mes élèves qui, comme des sémaphores, me signalaient que j’avais encore des choses à faire.”

Rythmé comme un thriller historique authentique, ce roman ancré sauvagement dans le réel échappe à son déterminisme pour se révéler étonnant conte électrique, cruel et poétique, d’un monde moderne qui s’est diablement perdu en route, quelque part, au cours du vingtième siècle.

Charybde 2

"Corps conducteurs" de Sean Michaels, éditions Rivages