Kim Gordon, la fille du groupe

Dominée dans sa jeunesse par un frère aussi brillant que schizophrène, et entouré de l'amour de ses parents bien décalés, Kim Gordon a tracé sa route vers New York pour y croiser Thurston Moore et fonder Sonic Youth, figure majeure du rock indé et précurseur du gruge. Après 30 ans passés à faire de la musique, créer une ligne de vêtements, concevoir des œuvres d'art, seule ou collectivement, et voir son mariage disparaître dans les tromperies, elle se reconstruit aujourd'hui en Californie avec plus d'art et encore de la musique, après avoir envoyé sa fille à l'université. Elle a la dent dure envers ses contemporains, collègues et amis - proches ou disparus - et retrouve à 50 ans passés l'envie de vivre. De bruit, de fureur, d'amour et d'art d'aujourd'hui. L'intelligence est au rendez-vous, la sensibilité exacerbée et le ton enjoué.

Plutôt que la glose, nous avons choisi quelques extraits qui donnent des pistes de réflexion sur la femme publique et les sous-entendus de la personne privée. Approche féminine dira-t-on dans un monde ultra-macho. En complément, avec l'aval des éditions Le Mot et le Reste, un extrait du premier chapitre de Girl in a Band sur le dernier concert donné par Sonic Youth au Brésil. Glaçant !

Jeunesse

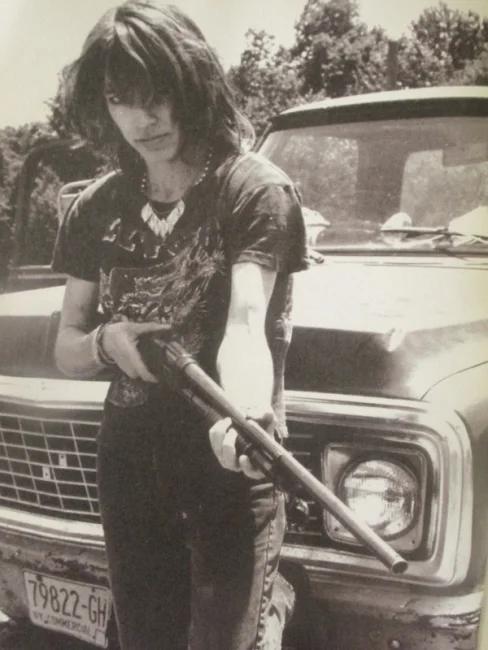

"Ah ouais, c’est vrai. C’est une sensation très étrange de se redécouvrir soi-même et, si suffisamment de temps est passé depuis la dernière fois, de se réécouter sans se détester. C’est un peu comme regarder des vieilles photos de soi et se dire qu’on n’était pas si mal que ça, au fond. Il n’y a pas très longtemps, je suis retombée sur un cliché pris par mon vieil ami Felipe lors de notre première visite à New York, alors qu’on étudiait à Toronto. Je me trouve dans le métro, devant un mur couvert de graffitis; j’ai les cheveux foncés, je porte un manteau élimé ayant appartenu à ma mère et j’ai l’air halluciné. Quand j’ai lu le roman de Rachel Kushner, Les Lance-flammes, j’ai été interpellée par ce récit d’une jeunesse new-yorkaise à l’orée du milieu artistique; pour moi, cette photo synthétise toute cette incertitude, et cette période, très précisément. Je l’adore."

Le gâteau de mariage de Kim Gordon et Thurston Moore

Fantasme

"Avant d’attraper une basse, je n’étais qu’une fille de plus hantée par un fantasme : qu’est-ce que ça ferait de se trouver en dessous de ce pic d’énergie, de deux types croisant leurs guitares, deux dieux du tonnerre en pleine crise de narcissisme et de fraternité masculine? N’était-ce pas un peu malsain et, en même temps, immensément banal? Combien de grands-mères ont un jour rêvé de se frotter le visage sur l’entrejambes d’Elvis, combien de garçons aimeraient se faire fouetter par la guitare de Steve Albini ?"

Femme et musicienne

"En plein cœur de la scène, là où je tiens la basse de Sonic Youth, la musique m’assaille de toutes parts. On ne se sent jamais aussi intensément femme que lorsqu’on observe des gens qui vous regardent. Savoir manipuler cette scène, sans rompre pour autant la magie du spectacle, c’est ce qui fait le génie d’artistes comme Madonna. Elle conserve son image grâce à des structures pop toutes simples, ce qui lui permet de cultiver le mystère autour de son vrai « moi » – est-elle vraiment aussi sexy? Les dissonances bruyantes et les mélodies floues créent leur propre ambiguïté – sommes-nous vraiment si violents ? –, un contexte qui me permet de rester anonyme. Pour bien des raisons, comme je suis obsédée par les mecs qui jouent de la guitare et que je suis somme toute ordinaire, la basse me va parfaitement, car le tourbillon de la musique créée par Sonic Youth me permet d’oublier que je suis une fille. J’aime être en position de faiblesse et y insuffler de la force." Kool Thing, I don't wanna, I don't think so ! "

La fin

Le soir où on est montés sur scène pour notre dernier concert, il n’y en avait que pour les mecs. De l’extérieur, on aurait pu croire qu’on n’avait pas changé depuis trente ans; de l’intérieur, c’était une tout autre histoire.

Thurston a donné deux claques sur l’épaule de notre bassiste Mark Ibold avant de traverser la scène d’un bond, suivi de Lee Ranaldo, notre guitariste, puis de Steve Shelley, notre batteur. J’ai trouvé ce geste tellement bidon, tellement gamin, en dehors de la réalité. Si Thurston a toujours été très entouré, il ne s’est jamais montré particulièrement intime avec les rares hommes qui faisaient partie de son cercle d’amis, et n’est pas du genre à administrer de grandes claques dans le dos. Ce geste signifiait, en somme : Me voilà de retour. Libre. En solo.

Je suis montée sur scène en dernier, et j’ai veillé à garder une certaine distance avec Thurston ; j’étais épuisée, sur mes gardes. Steve s’est installé derrière ses fûts, tel un père à son bureau. Tous, nous nous sommes armés de nos instruments comme les soldats d’un bataillon, une armée n’attendant qu’une seule chose : la fin du bombardement.

Il pleuvait à verse, des trombes d’eau obliques. La pluie sud- américaine est la même que partout ailleurs, et elle inspire le même sentiment.

On dit que lorsqu’un mariage prend fin, des petits détails qu’on n’avait jamais vraiment perçus avant vous sautent aux yeux et vous vrillent le cerveau; ça avait été mon cas toute la semaine, chaque fois que Thurston s’était trouvé dans les parages. Peut-être éprouvait-il la même chose, ou avait-il simplement la tête ailleurs. A vrai dire, je préférais ne pas le savoir. En coulisses, il passait son temps à envoyer des SMS et à faire les cent pas comme un gosse coupable et survolté. Ce soir-là, après trente ans de carrière, c’était le dernier concert de Sonic Youth. Le SWU Music and Arts Festival se déroulait à Itu, au Brésil, juste à l’extérieur de Sao Paulo, à huit mille kilomètres de notre maison en Nouvelle-Angleterre. Les concerts, qui s’étiraient sur trois jours, étaient diffusés à la télévision sud-américaine et disponibles en streaming sur Internet, avec des gros sponsors comme Coca-Cola et Heineken. Les têtes d’affiche étaient Faith No More, Kanye West, les Black Eyed Peas, Peter Gabriel, les Stone Temple Pilots, Snoop Dogg, Soundgarden, enfin, ce genre de groupes. On devait être les moins connus du lot. Plutôt bizarre de finir là-dessus.

Au fil des ans, on avait joué dans pas mal de festivals de rock ; en tant que groupe, on voyait ça comme un mal nécessaire, même si le côté « marche ou crève » d’un live sans balance avait aussi son côté grisant. Les festivals, c’était les caravanes et les tentes en backstage, le matos et les câbles d’alimentation un peu partout, la puanteur des toilettes chimiques et, des fois, des rencontres inopinées avec des musiciens qu’on appréciait personnellement ou professionnellement mais qu’on n’avait jamais eu l’occasion de rencontrer pour de vrai. Qu’on ait des soucis de matériel, des retards, un temps exécrable ou pas de son dans les retours, peu importe: il fallait monter sur scène et tâcher de jouer devant une marée de gens.

Les festivals, c’était aussi des sets plus courts. Ce soir-là, on allait tout liquider avec soixante-dix minutes d’adrénaline, comme on l’avait déjà fait les jours précédents dans des festivals au Pérou, en Uruguay, à Buenos Aires et au Chili. Or, ce qui distinguait cette tournée de celles d’avant, c’était que Thurston Moore et moi ne nous parlions plus ; on n’avait quasiment pas échangé un mot de toute la semaine. Après vingt-sept ans de vie conjugale, quelque chose s’était brisé. En août, je lui avais demandé de quitter notre maison du Massachusetts, et il l’avait fait ; à présent, il louait un appartement à un ou deux kilomètres de là et faisait la navette entre New York et son nouveau logement. Ce couple, vu comme mythique, intouchable, qui avait donné de l’espoir aux jeunes musiciens aspirant à sortir indemnes de ce monde cinglé du rock’n’roll, n’était désormais plus que le cliché d’une relation ratée... crise de la cinquantaine, maîtresse, double vie, la totale.

Thurston a mimé une réaction de surprise lorsqu’un technicien lui a tendu sa guitare. A cinquante-trois ans, il était toujours le gamin maigre et hirsute du Connecticut rencontré dans un club new-yorkais quand j’avais vingt-sept ans et lui, vingt-deux. Plus tard, il m’a dit avoir flashé sur mes lunettes de soleil à verres rabattables. Son jean, ses Puma old school et sa chemise blanche défaite lui donnaient des airs d’ado figé dans le temps, de gamin de dix-sept ans rechignant à être vu en compagnie de sa mère, ou de n’importe quelle femme d’ailleurs. Avec ses lèvres à la Mick Jagger, sa silhouette dégingandée dont il ne savait que faire et cette prudence propre aux grands qui cherchent à éviter de dominer les autres avec leur taille, il se cachait derrière de longues mèches châtain, ce qui semblait bien lui convenir.

Mais, cette semaine-là, c’était comme s’il avait remonté le temps, effacé nos trente années de vie commune; pour lui, « notre vie» était redevenue « ma vie ». Il était de nouveau cet adolescent perdu dans ses rêves et, à vrai dire, l’attitude de rock star qu’il adoptait en concert me tapait sur les nerfs. Sonic Youth avait toujours été une démocratie, au sein de laquelle nous avions tous un rôle bien défini. J’ai pris ma place, au centre de la scène; ça n’avait pas toujours été comme ça, je ne sais pas trop quand les choses ont changé. Cette chorégraphie remontait à une vingtaine d’années, quand Sonic Youth avait signé chez Geffen Records. C’est là qu’on avait compris que, pour les gros labels, si la musique a certes son importance, l’essentiel se résume à la fille, à son allure. C’est elle, le point d’ancrage de la scène, elle qui attire le regard des hommes et qui, selon sa personnalité, défie le public à son tour.

Quand on essaie de vendre une musique aussi bizarre et dissonante que la nôtre, avoir une fille sur le devant de la scène facilite un peu les choses. Regardez les gars, c’est une nana, elle porte une robe et elle est avec ces types, alors ça devrait aller. Mais ce n’était pas notre manière d’opérer en tant que groupe indé, aussi veillais-je toujours à ne pas trop me mettre en avant par rapport aux autres.

J’ai eu du mal à ne pas craquer pendant le premier morceau, « Brave Men Run »; à un moment donné, ma voix m’a lâchée, comme si elle raclait son propre fond, et puis ce fond a cédé à son tour. Il s’agissait d’une vieille compo, une de nos premières, issue de l’album Bad Moon Rising. J’avais écrit les paroles dans l’appartement tout en longueur où nous vivions à l’époque avec Thurston sur Eldridge Street, à New York. Ce morceau m’évoque toujours les pionnières de ma famille maternelle traversant péniblement le Panama pour venir en Californie, ainsi que ma grand-mère qui, sans véritable revenu, a été mère célibataire pendant la Grande dépression. Les paroles illustrent bien la manière dont j’ai commencé à intégrer mes influences artistiques à ma musique: le titre vient d’un tableau d’Ed Ruscha, où un voilier fend des vagues écumeuses. Mais ça, c’était il y a une trentaine d’années. Ce soir-là, avec Thurston, on ne s’est pas échangé un seul regard ; la chanson finie, j’ai tourné les épaules vers le public, de sorte que ni les spectateurs, ni les autres membres du groupe ne voient mon visage... en vain, bien sûr. Car chacun de mes gestes et de mes paroles était retransmis sur l’un des deux écrans de douze mètres installés sur scène.

Pour une raison ou pour une autre – par compassion ou par tristesse, ou à cause des articles rédigés en espagnol, en portugais et en anglais qui avaient annoncé notre rupture toute la semaine –, nous avions le soutien passionné du public sud-américain. Ce soir-là, la foule s’étirait devant nous et se confondait avec les nuages sombres accumulés autour du stade – des milliers de gosses trempés de pluie, cheveux mouillés, dos nus ou en débardeurs, mains levées brandissant des téléphones portables et filles juchées sur les épaules de garçons bronzés.

Le mauvais temps nous avait suivis partout en Amérique du Sud, de Lima à l’Uruguay en passant par le Chili et, à présent, Sao Paulo; on aurait dit une de ces scènes dans un film à l’eau de rose, une image en miroir de l’étrange tension qui s’était installée entre Thurston et moi. Cette année-là, les scènes des festivals où nous jouions ressemblaient à des tableaux domestiques teintés de malaise – un salon, une cuisine ou une salle à manger, où mari et femme se croisent le matin pour se faire un café dans des tasses séparées sans qu’aucun d’eux ne reconnaisse l’existence de l’autre, ni un quelconque passé commun.

Après cette soirée, c’en serait fini de Sonic Youth ; notre vie de couple, de famille, était déjà terminée. On avait toujours notre appartement sur Lafayette Street à New York – même si ce n’était plus pour très longtemps – et je continuerais de vivre avec notre fille, Coco, dans notre maison de l’ouest du Massachusetts achetée en 1999 à une école locale.

« Salut! » a lancé cordialement Thurston juste avant qu’on entame « Death Valley ‘69 ». Deux jours plus tôt, en Uruguay, Thurston et moi avions dû chanter en duo sur un autre de nos premiers morceaux, « Cotton Crown ». Cette chanson parle d’amour, de mystère, d’alchimie, de rêve, de vie commune; c’était une ode à la ville de New York. Je n’avais pas eu le cœur de la chanter en entier, et Thurston avait dû la finir tout seul.

Mais j’irais jusqu’au bout de « Death Valley », aux côtés de Lee et Thurston. Avec mon futur ex-mari, on s’est tournés vers cette masse mouvante de Brésiliens mouillés, nos voix scandant ensemble les paroles d’autrefois ; on aurait dit la bande-son en staccato d’un film à l’énergie brute et surréaliste, mêlée de colère et de souffrance: Hit it. Hit it. Hit it. Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie.